Toronto, 1982: Chester Brown war Mitarbeiter in einem Fotogeschäft, der in seiner Freizeit gerne zeichnete und von einer großen Comic-Karriere träumte. Seine damalige Freundin Kris überzeugte ihn, sein Material in Form von Minicomics im Selbstverlag herauszugeben, ein mutiger Schritt, über dessen Folgen sich beide zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise klar sein konnten. Chester Brown gab seiner Reihe den Titel Yummy Fur, eine Wortkomposition aus zwei nicht zusammenhängenden Begriffen, was dem Titel eine surreale Note verleihen sollte. Kris meinte, der Titel hätte eine starke sexuelle Konnotation, worauf Chester nur meinte: „Umso besser.“

Viele seiner Comics wurden seither nachgedruckt, teilweise mehrfach, aber gerade bei Chester Browns Werk lohnt auch ein Blick auf das Material, das zurückgelassen wurde. Im folgenden Essay soll der Blick sowohl auf die bekannteren als auch auf die vergessenen Comics von Chester Brown gelenkt werden, da zwischen diesen beiden Polen eine interessante Wechselwirkung zu erkennen ist. Es wird uns einen neuen Blick auf den Menschen Chester Brown ermöglichen.

Alle Abbildungen © Chester Brown

Minicomics und Introductory Pieces

Zunächst war Chester Brown eher daran interessiert, Geschichten von anderen Autoren zu illustrieren, aber von Anfang an zeichnete er fast ausnahmslos eigenes Material, oft unter der selbst gesteckten Vorgabe, sehr unmittelbar und schnell zu arbeiten, ohne Vorzeichnungen direkt mit Tusche. Er wollte schnell vorankommen, und außerdem reizte ihn der Gedanke, mit völliger Spontaneität sein Unterbewusstsein anzuzapfen:

„I’d read a book called AGE OF SURREALISM by Wallace Fowlie. The surrealists were influenced by Freud’s ideas, particularly the one that each human mind has a thing or area called the Unconscious. Just as the patient in psychoanalysis is encouraged to talk about anything that comes to mind and in this way is supposed to encounter important truths about him-or herself, the surrealist writers believed that in creating spontaneously they could get in touch with the Unconscious and were thus producing work that was in some way meaningful, even if it read like meandering nonsense.“ (1)

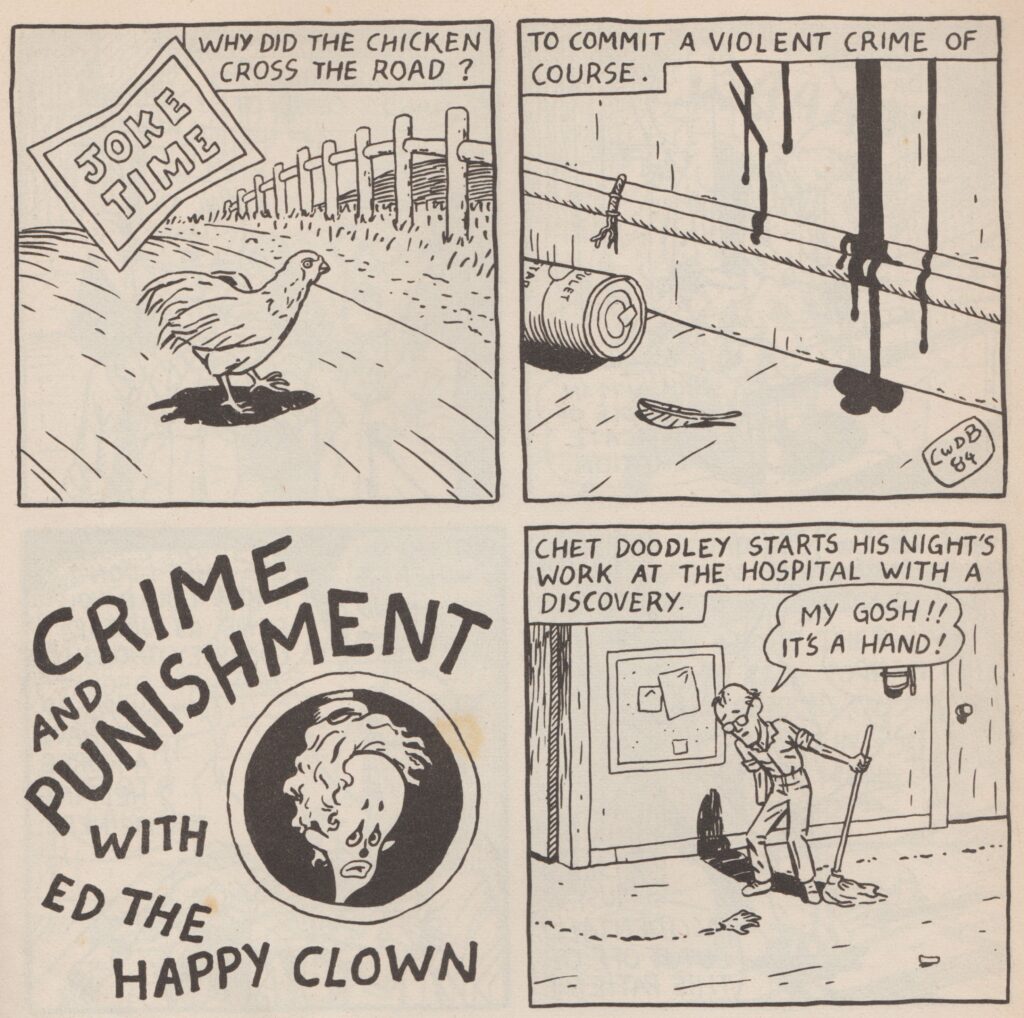

Die ersten Comics sahen entsprechend schnell hingeworfen aus und trugen Titel wie „The Toilet Paper“, „Walrus Blubber Sandwich“, „Bob Crosby and his electric t.v.“, „Adventures in Science“ oder „Ed the Happy Clown“. Chester Brown fiel schnell auf, dass bei seinem ungefilterten, quasi-automatischen Schreiben auch rassistische Stereotypen hervorbrachen; in den Ed-the-Happy-Clown-Comics äußerte sich das in Form von zwergartigen kannibalischen Pygmäen – egal für ihn: Was raus muss, muss raus:

Ein Putzmann namens Chet findet eine abgetrennte Hand auf dem Fußboden, um gleich darauf festzustellen: Es ist seine eigene. Andernorts findet Ed, der fröhliche Clown, eine Hand unter seinem Kopfkissen, geht damit zur Polizei. Dort wird er sofort ins Gefängnis gesperrt, und Chet bekommt seine Hand wieder angenäht, die aber kaum noch zu benutzen sein wird.

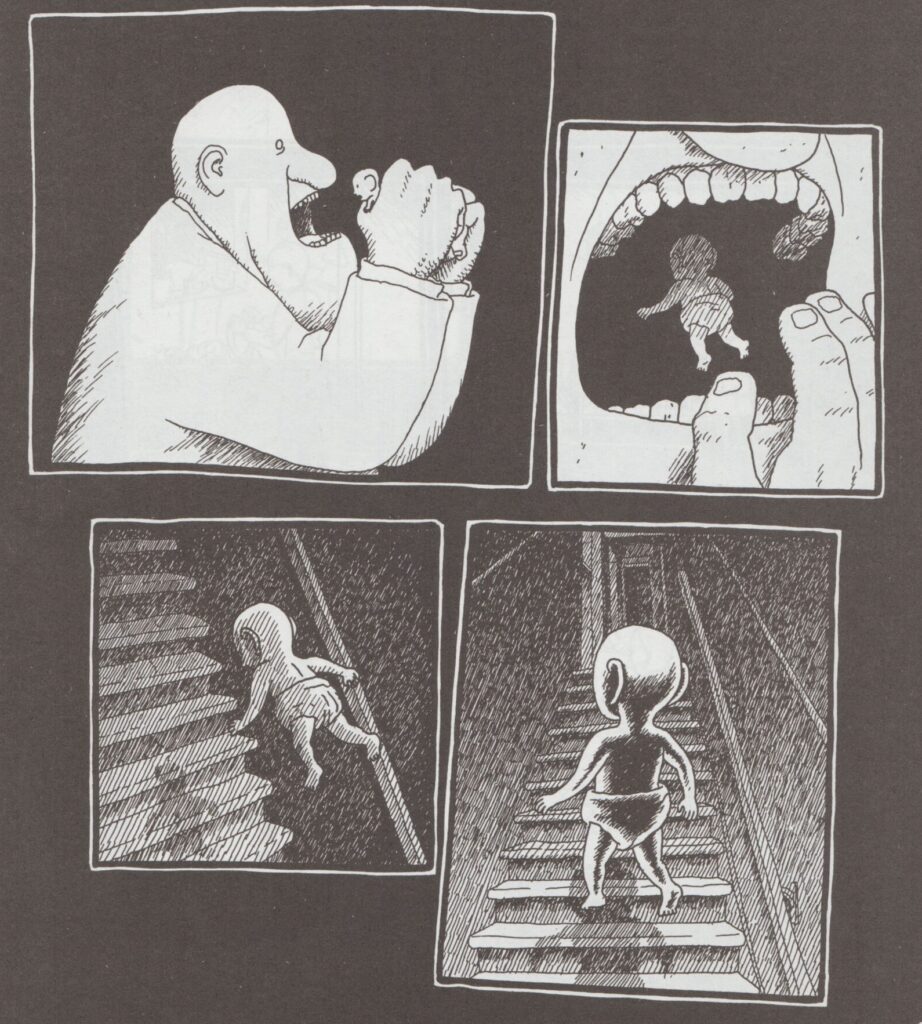

Eines der chaotischen Introductory-Pieces aus der Zeit der Minicomics. Aus Yummy Fur 3.

Mehr und mehr folgen die Strips einer inneren Logik, die munter alles mit allem in Zusammenhang setzt – in gewisser Weise das Comic-Äquivalent eines paranoid-schizophrenen Mindsets. (Nur wenige Jahre später sollte Chester Brown das Thema Schizophrenie tatsächlich thematisch aufgreifen, in seinem autobiografischen „My Mom was a Schizophrenic“.) Eine weitere, sehr frühe Story war „The Man who couldn’t stop“, eine absurde Story um einen Mann der auf einer Kloschüssel sitzt und scheißt, und scheißt, und scheißt – und sich fragt, wo das nur alles herkommt.

„If thy hand offend thee …“

Es dauerte eine Zeit lang, bis Chester Brown einen Verleger fand, der sich für seine Mini-Comics interessierte, aber 1987 ermöglichte ihm der kanadische Vortex-Verlag eine solide Veröffentlichungsbasis, so dass er jetzt richtig durchstarten konnte. Chester Brown packte mit Vorliebe Dinge in seine Comics, die auf irgendeine Art angst- oder schambehaftet sind, gleichzeitig wurden die Storys stringenter und abgründiger. „The Man who couldn’t stop“, so erfahren wir bald, kommt deswegen nicht von der Schüssel, da sein Darmausgang ein Dimensionstor ist: Auf der anderen Seite versuchen Minimenschen, die eine Parallelwelt bewohnen, vergeblich, der Scheiße in ihrem Land Herr zu werden, bis ein Wissenschaftler die Lösung des Problems in besagtem Dimensionstor findet – und schon ist das Problem beim „Man who couldn’t stop“. Der absurde Humor dieser Konstellation wirkt wie eine Vorwegnahme dessen, wofür einige Jahre später Southpark stehen sollte, und auch, dass sich auf Eds Penis der Kopf von Ronald Reagan manifestiert, legt diese Referenz nahe. Natürlich gibt es auch für diese abstruse Reagan-Manifestation eine quasi-logische Erklärung – aber der Gott dieser Ed-Welt muss ein Wahnsinniger sein. Ach ja, wo wir schon bei Gott sind …:

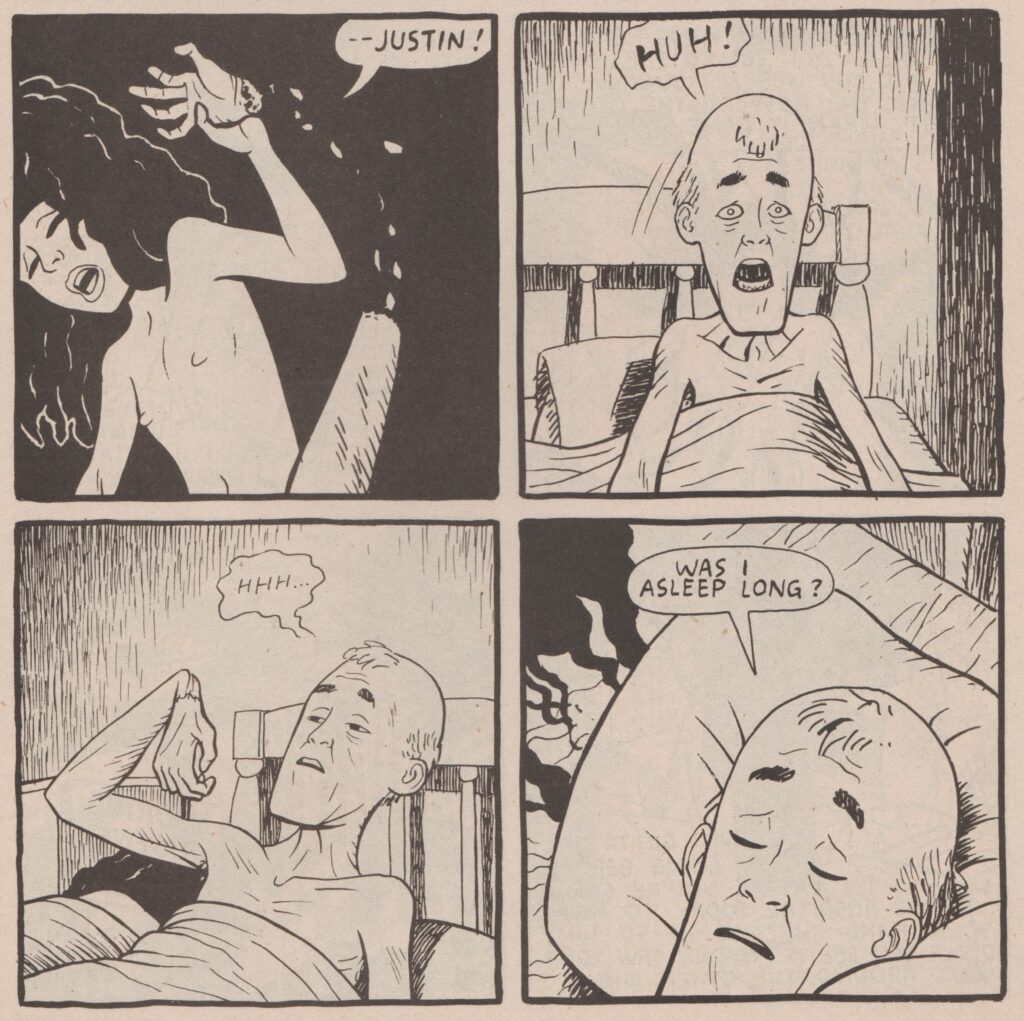

In Yummy Fur 4 lesen wir die Geschichte von zwei Landbewohnern des 13. Jahrhunderts, es sind der Bauer Justin und seine Frau. Die Kinder des Paars sind aus dem Haus, die Frau kuschelt sich an ihren Mann und möchte mal wieder Sex. Daraufhin setzt sich Justin empört auf: Nur weil die Kinder mal nicht da sind, müsse man nicht sofort wie die Tiere übereinander herfallen, man sollte doch im Sinne des Lamms Gottes den fleischlichen Gelüsten entsagen – außerdem sei noch Holz zu hacken. Einige Zeit später beobachtet die namenlos bleibende Gattin, nachdem sie alles Holz gehackt hat, ihren Mann beim Masturbieren. Wortlos geht sie zu ihm, nimmt ihn bei der Hand, führt ihn zum Holzhackplatz und hackt ihm die rechte Hand ab.

Es folgt ein abrupter Schnitt: Im 20. Jahrhundert liest eine Mutter ihren Kindern Geschichten von den Heiligen vor, darunter auch die Geschichte vom Heiligen Justin, der sich die rechte Hand abhackte, bevor er damit etwas Kriminelles tun konnte. Eines der beiden Kinder ist der kleine Chet, der später als Erwachsener aus unerfindlichem Grund seine Hand verliert, sie wieder angenäht bekommt, die danach aber nie wieder richtig zu ihm gehören will. Seine Mutter erklärt Chet: „If thy hand offend thee cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell.“ (2)

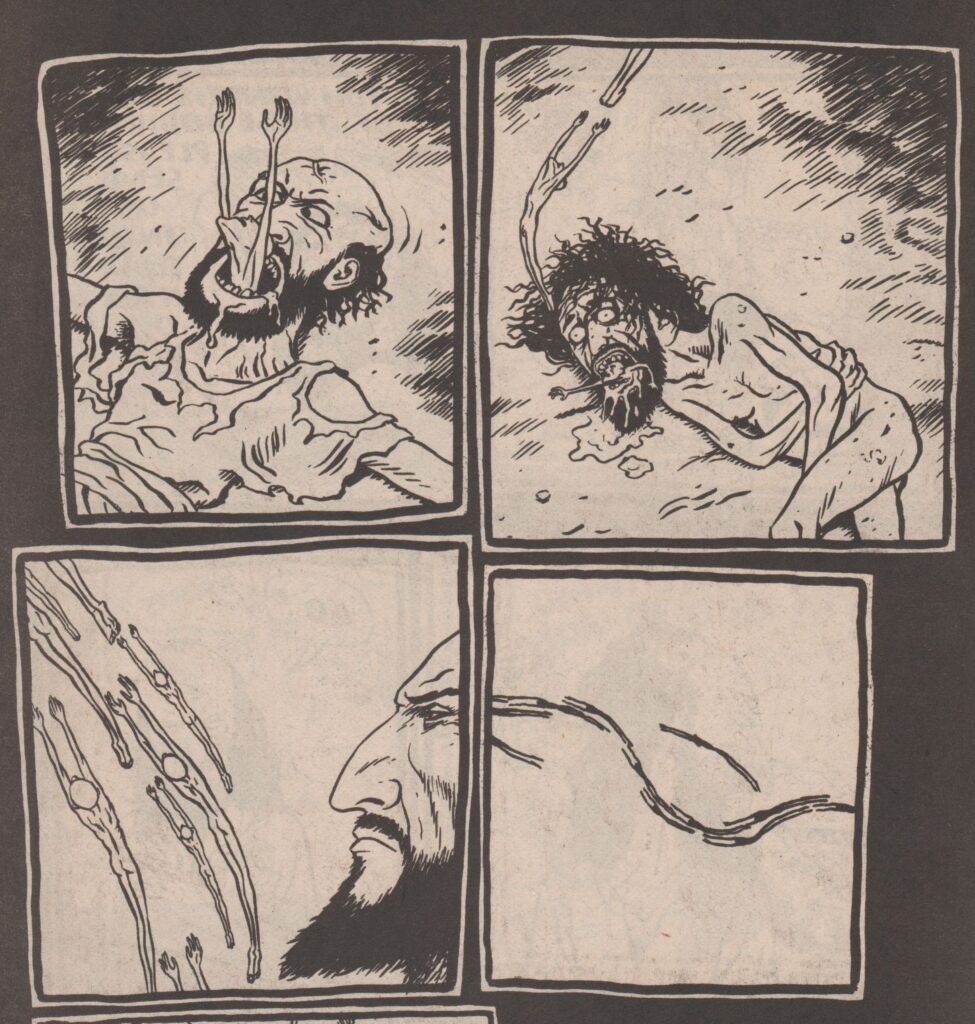

Der Alptraum endet nicht. Yummy Fur 4.

Erneuter Szenenwechsel: Der erwachsene Chet, offensichtlich schwer geprägt von seiner Kindheit, träumt davon, Sex mit der Jungfrau Maria zu haben. Während des Akts verwandelt sich Maria in seine Freundin Josie, mit der er ein außereheliches Verhältnis führt, die ihn als Justin anspricht und ihm die Hand abreißt. Chet wacht auf und betrachtet seine unbrauchbare Hand. Er erinnert sich an die Legenden der Heiligen, verabredet sich mit Josie zum Liebesspiel im Park und ermordet sie beim Liebesakt mit dem Messer. Danach, so scheint es, ist seine Hand wieder fest mit dem Körper verbunden.

Mit Yummy Fur 4 beginnen sich die bisher sehr losen Mini-Comics nun zu einer großen, zusammenhängenden Story zu fügen. In der wenige Jahre später erschienenen Kollektion der Ed-Strips wird eine Auswahl geeigneter Mini-Comics als „Introductory Pieces“ neu verknüpft werden. Das Kapitel, in dem Der Mann, der nicht mit dem Scheißen aufhören kann und Ed im gleichen Gefängnis eingesperrt sind, ist in der Ed-Graphic-Novel das erste Kapitel, das Drama um den offensichtlich religiös völlig verkorksten Chet ist Kapitel Nummer zwei. Nach und nach bekommt die infantile Geschichte Struktur. Die Verrücktheiten werden zunehmend durchdachter, hintergründiger, abgründiger, psychologischer.

Interessanterweise enthält Yummy Fur 4 nicht nur die Story um den Heiligen Justin (diese Heiligengeschichte ist eine Erfindung Browns), sondern auch das erste Kapitel von Chester Browns groß angelegter Adaption des Evangeliums nach Markus. Chester Brown selbst schreibt in den Anmerkungen zur Ed-the-Happy-Clown-Buchausgabe von 2012, dass er sich damals 1987 nicht sicher war, ob er eigentlich ein gläubiger Christ sei oder nicht. Mit der Adaption handelt es sich demnach um eine Art Selbstbefragung. Die Ernsthaftigkeit der Vorgehensweise wirkt dabei fast provokanter, als wenn Chester Brown die üblichen Überschreitungen und Blasphemien abspulen würde, die man in einem amerikanischen Undergroundcomic dieser Ära erwarten würde. (3)

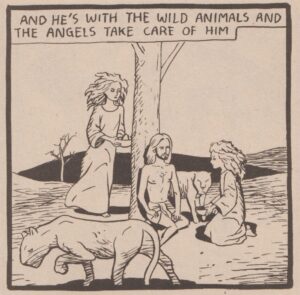

Das Evangelium nach Markus. Jesu 40 Tage in der Wildnis. Aus Yummy Fur 4.

Das Evangelium nach Chester

Die Jesus-Adaption ist bis ins Detail werkgetreu. Sie beginnt mit den Worten Johannes des Täufers, der die Ankündigungen Isaiahs wiederholt, dass ein Bote des Himmels zu erwarten sei. Dann tritt Jesus als junger Erwachsener vor Johannes, lässt sich im Jordan taufen; es kommt der Moment, an dem sich der Himmel öffnet und eine Taube, das Symbol des Heiligen Geists, sich zeigt. Vom Himmel ertönt eine Stimme: „You are my son, the beloved. I am well pleased with you.“ (4) Darauf rennt Jesus in die Wildnis. Vierzig Tage lang ist er dort. Satan will ihn verführen. Jesus aber lebt mit den wilden Tieren. Engel wachen über ihn. Nach vierzig Tagen kehrt Jesus zurück, hält erste Predigten, schart die ersten Jünger um sich. Es fällt auf, dass er mit viel Autorität spricht, Dämonen austreiben kann und Krankheiten heilt. Man kann nicht anders, als einen Zusammenhang zwischen den besessenen und getriebenen Figuren der Ed-Story einerseits und den religiösen Lehren des Evangeliums andererseits zu suchen. Der Dialog zwischen den beiden Erzählebenen verspricht, fruchtbar zu werden.

Yummy Fur 5 bringt 18 weitere Ed-Seiten. Ed wird von einem Punk, der ihn für einen Nebenbuhler seiner Freundin hält, in den Wald entführt, zusammengeschlagen und liegengelassen, währenddessen ermordet ganz in der Nähe Chet seine Freundin Josie. Die Pygmäen schleppen die Leiche und Ed davon, Josies Seele schwebt derweil in der Nähe, trifft den Geist von Chets kleiner Schwester, die bereits als Kleinkind tödlich verunglückt ist (wird erzählt in Yummy Fur 4) und seither über ihren Bruder wacht. Bald wird Josie wieder in ihren Körper zurückkehren. Sie ist jetzt eine Vampirin (die abstruse Erklärung dazu wird später nachgereicht) und wird Ed beim Kampf gegen die Pygmäen beistehen. Währenddessen beginnen die Pygmäen, Eds Penis als Gottheit anzubeten.

Kann es sein, dass die Ed-the-Happy-Clown-Comics abbilden, was übersteigerte religiöse Angst in den Köpfen anrichtet? Wie eingangs erwähnt, begann Chester Brown seine Comics unter dem Vorsatz, direkt sein Unterbewusstsein anzuzapfen: Angst vor Sünde, Angst vor Homosexualität, Angst vor der Hölle, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor dem Anderen, Schuldzuweisungen und so weiter und so fort sind in Ed allgegenwärtig und mit viel Witz auf die Spitze getrieben.

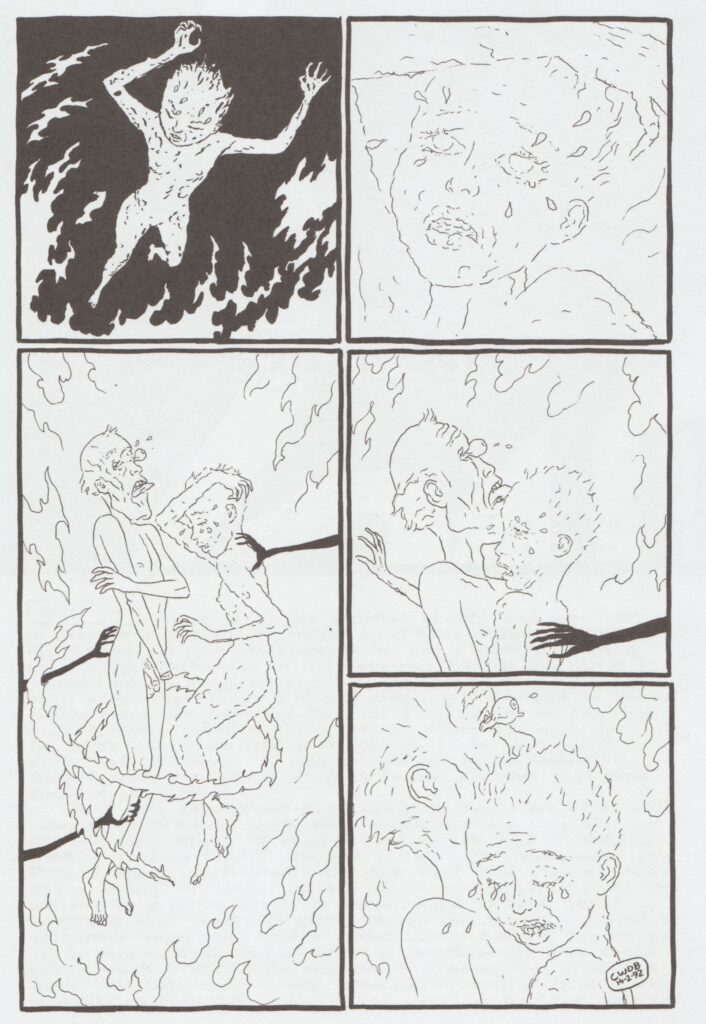

Finale im Fegefeuer. Das alternative Ende von Ed the Happy Clown, das exklusiv für die Graphic Novel gestaltet wurde und nicht in Yummy Fur enthalten ist.

Als Kontrast bleibt die wortgetreue Nacherzählung der Bibel. Jesus heilt die Besessenen und die Kranken, aber erregt damit Anstoß bei den Schriftgelehrten, die ihn nicht anerkennen. Dazu kommt, dass er mit Steuereintreibern und Sündern geht und bei ihnen einkehrt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wenden sich an die Jünger und fragen sie, warum Jesus sich mit solchen Menschen umgibt. Die Antwort gibt ihnen Jesus persönlich: „It’s not the healthy who need doctors but the sick. I’ve come not to call the righteous but the sinners.“(5) Jesus befiehlt über den Sturm (Yummy Fur 5), tadelt seine Jünger dafür, dass sie nicht genügend Vertrauen in ihn haben, er läuft übers Wasser (Yummy Fur 8), dann wieder spricht er revolutionäre Sätze gegen die jüdischen Reinheits- und Speisegebote und kanzelt diese als menschgemacht ab. Was reitet Chester Brown, wenn er diese Geschichten akkurat abbildet?

„Eher ein Kamel durch ein Nadelöhr …“

Die Yummy-Fur-Hefte 13 und 14 enthalten die letzten Kapitel des Markus-Evangeliums. Jesus konfrontiert die Jünger damit, dass einer von ihnen sie verraten wird, Judas verrät Jesus, Jesus wird ergriffen, kommt vor Pilatus, die jüdischen Priester schreien „Crucify him“, Jesus wird verspottet, misshandelt, gekreuzigt, der Vorhang im Tempel reißt, ein römischer Zenturio sagt, „Surely this man was the son of God“ (6), Jesus kommt ins Felsengrab, drei Tage später ist er nicht mehr da.

Währenddessen beginnt in Ed the Happy Clown quasi eine zweite Staffel: Die turbulenten Ereignisse beruhigen sich, Ed kommt aufgrund einer Verwechslung in einem illegalen Krankenhaus für Penisverlängerungen und andere plastische Eingriffe in einer Familie mit zwei Kindern unter. Die Ehefrau hält Ed zunächst für ihren runderneuerten Ehemann (fett abgesaugt, Penisverlängerung), später bemerkt sie die Verwechslung, behält ihn aber, weil Ed ihr besser gefällt als ihr ursprünglicher Ehemann. Die zweite Ed-Staffel ist von der Tonalität weniger schrill als South Park, eher liegt jetzt ein Vergleich mit den surrealen Bildwelten von David Lynch nahe. Aber nach über 80 weiteren Seiten mit den weiteren Abenteuern von Ed hatte Chester Brown das Interesse an der Serie verloren. Er selbst hält die Fortsetzung für nicht gelungen und beendet sie in Yummy Fur 18. Immerhin, es gibt ein Ende. Für die Buchversion arrangierte Brown die letzten beiden Kapitel der ersten Staffel etwas um, nahm den größten Teil von Yummy Fur 17, verwarf den Inhalt von Yummy Fur 13 bis 16 und 18 und zeichnete vier Seiten neu.

Am Ende wird der Happy Clown wiederhergestellt. Panels, die nicht in der Ed-the-Happy-Clown-Graphic-Novel enthalten sind. Aus Yummy Fur 18.

Aber nicht nur das letzte Drittel von Ed ist nie wieder nachgedruckt worden, auch das Evangelium nach Markus soll nach Chester Browns Willen nicht noch einmal veröffentlicht werden:

„I’m reluctant to release it because it was poorly done.“ (7)

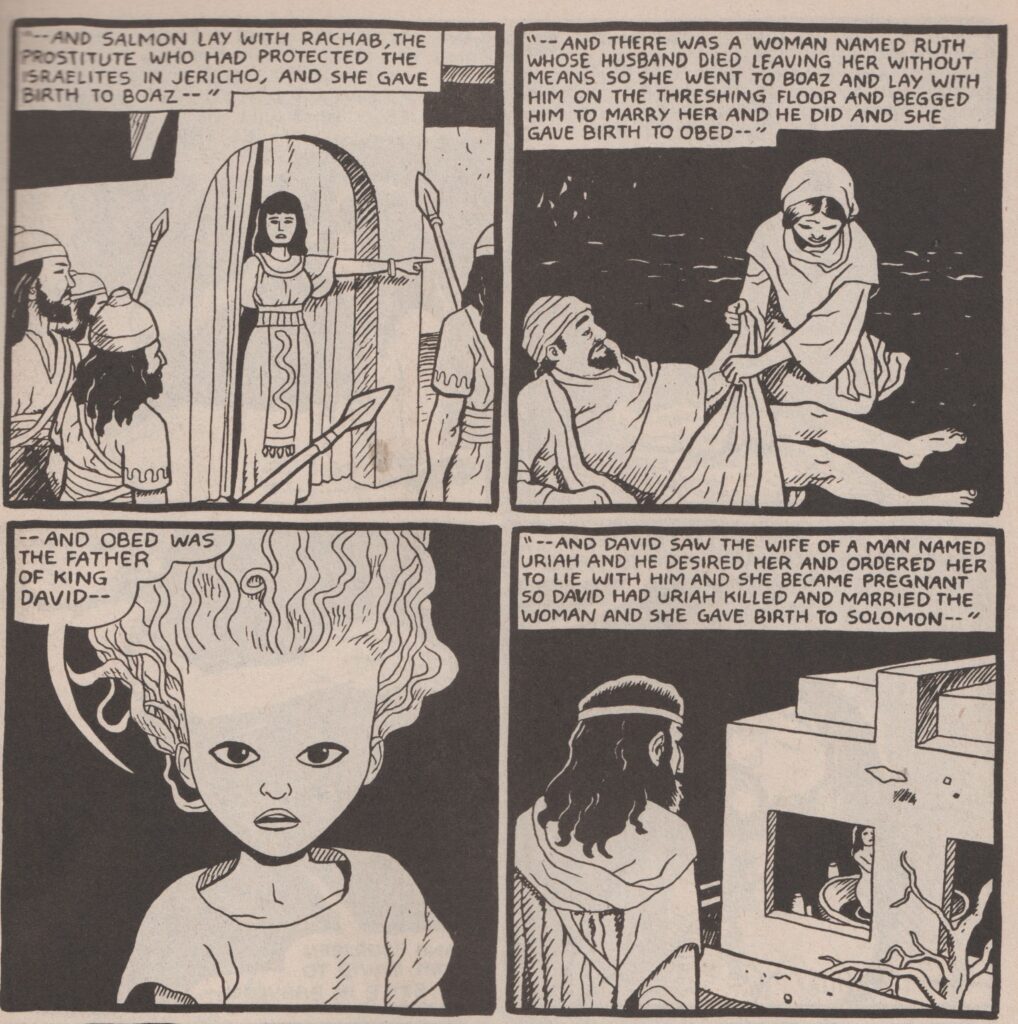

In Yummy Fur 15 (1989) beginnt Chester Brown nahtlos mit dem Evangelium nach Matthäus (Matthew) – und man erkennt, wie sehr er als grafischer Erzähler inzwischen gereift ist. Es gibt keine erklärenden Textblöcke mehr, stattdessen wird noch stärker als zuvor visuell erzählt, die Textdichte ist insgesamt reduzierter. Dennoch bleibt Chester Brown lückenlos und akkurat; er beginnt, wie auch der Bibeltext, mit mehreren Seiten Genealogie. Was aber bei der Lektüre des Bibeltextes zum schnellen Überfliegen einlädt, erregt bei Chester Brown überraschend Aufmerksamkeit. Wo (in der Luther-Bibel) lediglich Namen aufgezählt werden, spricht der Engel, der die Genealogie verkündet, bei Brown hier und da noch die ein oder andere Einzelheit zu bestimmten Personen, genauer Tamar, Rachab, Ruth und David, der die Frau seines Soldaten Uriah begehrt und diesen dafür ins Verderben stürzt:

„… and Jacob was the father of Judah. And Judah lay with his daughter-in-law, Tamar, and she became pregnant by him and was accused of being a prostitute and Judah ordered that she be burnt to death but Tamar proved that Judah was the father and she was allowed to live and she gave birth to twins …“ (8)

„And Salmon lay with Rachab, the prostitute who had protected the Israelites in Jericho, and she gave birth to Boaz.“ (9)

Alle vier, Tamar, Rachab, Ruth und David kommen als wichtige Figuren auch in Chester Browns Buch Mary wept over the feet of Jesus von 2016, in dem Brown sich mit der Darstellung von Prostitution in der Bibel beschäftigt. Die Lektüre von Yummy Fur öffnet die Augen, wie lange dieses Thema Brown schon unter den Nägeln gebrannt haben musste. Anders als in Mary wept … liefert Matthäus aber noch keine Interpretation oder Deutung. Das war 2016 völlig anders.

Der Engel der Verkündung erzählt die Genealogie von Jesus. Aber warum? 26 Jahre später reicht Chester Brown in Mary wept over the feet of Jesus eine Begründung nach. Panelfolge aus Yummy Fur 15.

In Yummy Fur 11 (Mark 9:14 – 10:34) predigt Jesus den Satz, der schon in den ersten Folgen von Ed the Happy Clown von großer Bedeutung war:

„And if your hand makes you sin cut it off. It’s better for you to enter life maimed than to go into Gehenna, the unquenchable fire, with two hands. Ad if your foot leads you to sin cut it off.“ (10)

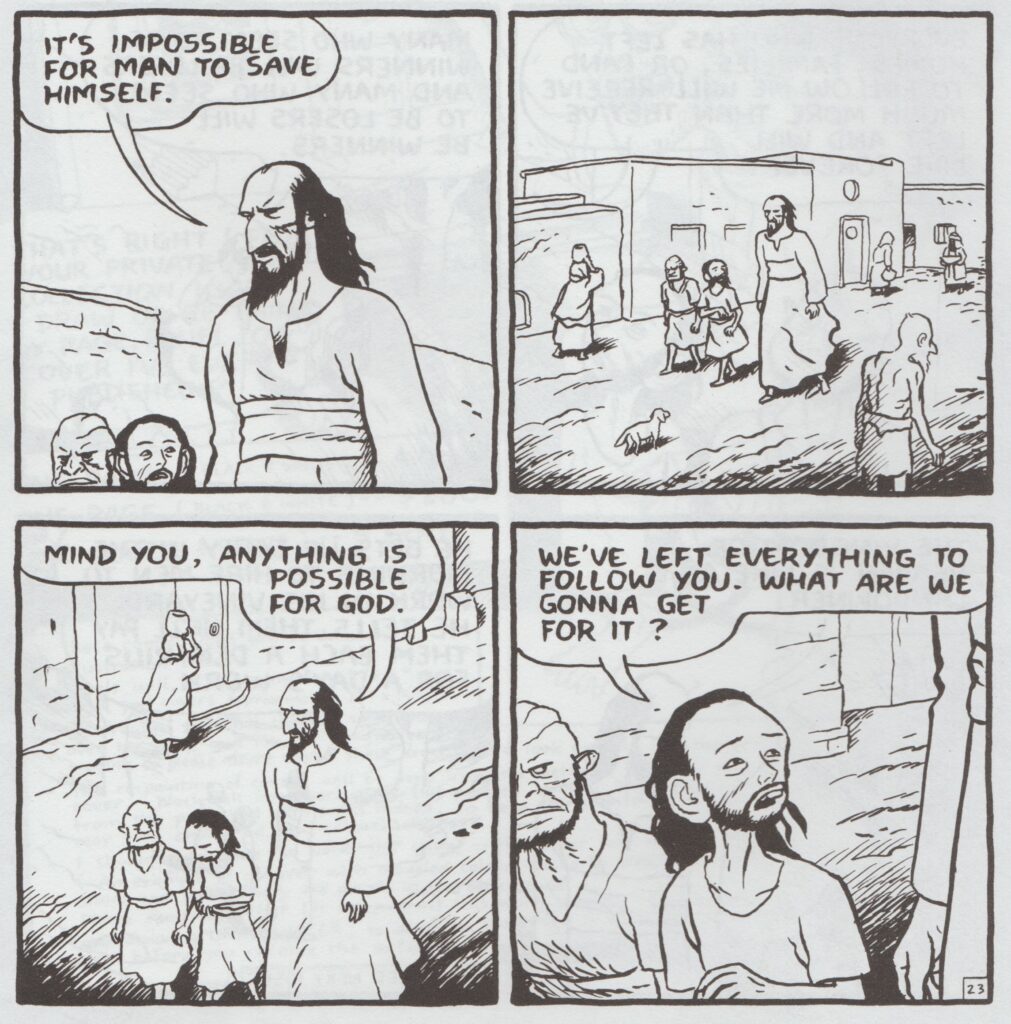

Die Regeln in diesen Versen sind ganz besonders rigoros, irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem klar werden muss: Der Mensch kann nicht (!) nicht sündigen. Ein Mann rennt zu Jesus und fragt, „Good teacher, what must I do to earn eternal life“, worauf Jesus spricht,

„Why do you call me good? Only God is good. And you know the commandments: Do not kill, do not commit adultery, […]“ (11),

dann folgen die essenziellen Worte,

„It’s impossible for man to save himself but for God all things are possible.“ (12)

Der Mensch kann sich eben nicht selbst befreien. Er muss den Weg über die Vergebung gehen. Das klingt zwar einerseits religiös spitzfindig und fundamentalistisch, ist aber in seinen Paradoxität ein interessantes Dilemma, das Möglichkeiten eröffnet. Chester Brown nutzt diese für eine interessante Argumentation, die er erst 2016 in seinem wohl wichtigsten Buch Mary wept … ausformuliert hat.

„If your right hand makes you sin cut it off and throw it away.“ Aus Yummy Fur 21.

Immer wieder geht es in Mary wept … um Grenzüberschreitungen und Regelbruch. Den frühesten Regelbruch beging bereits Abel in der Genesis, als er damit anfing, Tiere zu verzehren. Der Konflikt zwischen Kain und Abel eskaliert, als Gott Abels Tieropfer annimmt, Kains Opfergabe aus angebautem Obst und Gemüse aber verschmäht, obwohl Kain nach den Regeln gehandelt hat, während Abel diese übertreten hat. Erst danach entlädt sich Kains Frustration in dem ersten Mord.

Ein wiederkehrendes Thema im Œuvre des späten Chester Brown ist die Auseinandersetzung mit Prostitution. Dieser Komplex ist auch in Mary wept … von zentraler Bedeutung und vielschichtig thematisiert. Im Grunde wird vieles erst einmal nur nacherzählt und thematisch geordnet, aber bei weitem nicht nur. Folgendes Beispiel verdeutlicht, welche Art von Geschichten Brown erzählt:

Tamar ist die Schwiegertochter von Jonah. Ihr Mann Er stirbt. Nun soll Tamar von Ers Bruder Onan versorgt werden, aber der lässt seinen Samen ja bekanntlich immer zu Boden fallen – er verweigert aus Eigennutz die Zeugung eines weiteren Erben. Tamar ist frustriert und bietet sich, als Jonah in die Stadt geht, diesem als Prostituierte an. Jonah schwängert seine Schwiegertochter, ohne sie zu erkennen. Einige Zeit später erfährt Jonah, dass seine Schwiegertochter schwanger ist und verurteilt sie deshalb als Ehebrecherin zu Tode. Tamar aber kann beweisen, dass sie Jonahs Kind trägt, worauf er ihr vergibt und eingesteht, dass er der größere Sünder ist.

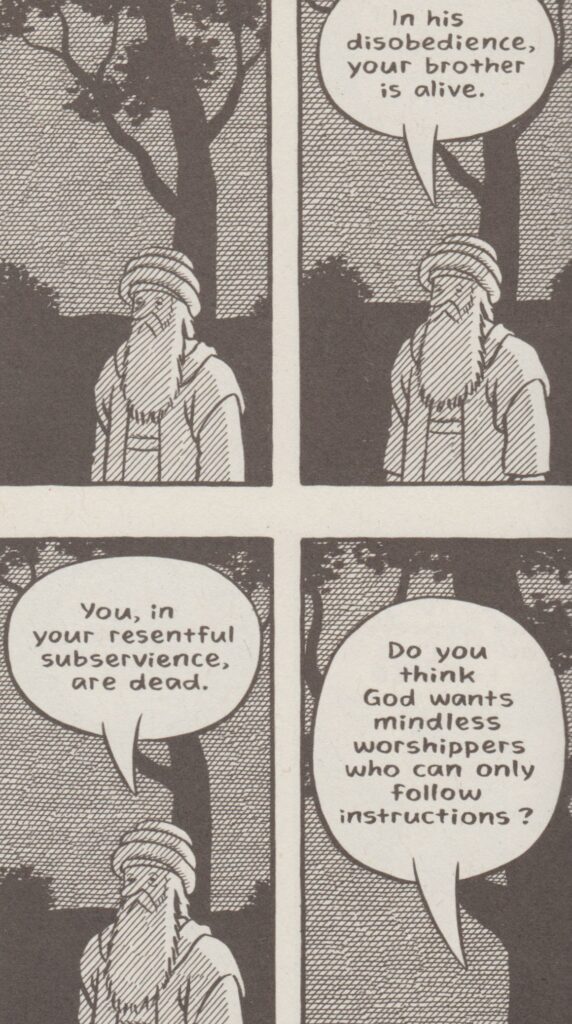

Die Geschichten in Mary wept … sind sehr archaisch; gemein ist ihnen, dass sie die Idee umkreisen, dass Regelbruch immer wieder auch für neue Erkenntnisse, Diversität und Differenzierung sorgen kann. Auch das Gleichnis des verlorenen Sohns gestattet eine solche Interpretation. Chester Brown liefert einen Ansatz, wie wir beispielsweise die widersprüchliche, intuitiv schwer erfassbare Geschichte eines Tabubrechers verstehen sollen, der viele Jahre bei Glücksspiel und Huren verbrachte, während seine Brüder ihrer Pflicht nachkamen:

„In his disobedience, your brother was alive. You in your resentful subservience, are dead. Do you think God wants mindless worshippers who can only follow instructions?“ (13)

Aber ist Erkenntnis nicht der erste Sündenfall und jede weitere Erkenntnis deshalb ebenfalls nur eine weitere Verstrickung in Sünde? Auf diese Frage liefert Chester Brown keine direkte Antwort. Aber der Zustand, der im Garten Eden noch herrschte, darf als Maßstab nicht herangezogen werden, denn es handelt sich dabei um einen mythischen Ort. Der Mensch kann in dieser völligen Geborgenheit noch kein richtiger Mensch gewesen sein. Erst die Anwesenheit von Sünde und Reflexion macht den vollen Menschen. Seit aber Erkenntnis nun mal nicht mehr aus der Welt zu bringen ist, ist es eine laufende, bis heute andauernde Anstrengung, starre Regeln zu hinterfragen sowie sich Freiheiten zu nehmen, wann immer es angemessen oder geboten ist. Ein „Tu was du willst“ gewissermaßen, aber mit Verantwortungsgefühl. Chester Browns Bibelarbeiten sind viel radikaler, als es der erste Eindruck erwarten lässt.

Lob der Sünde. Aus Mary wept over the feet of Jesus.

One life, furbished by early bible studies

Chesters Matthäus-Evangelium unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinem Markus-Evangelium. Zunächst einmal wollte er sich visuell nicht wiederholen, aber auch die Erzählweise ist anders. Einzelszenen erhalten mehr Raum, erklärende Texte verschwinden. Ab Yummy Fur 24 beginnt Chester Brown, die strenge Panelanordnung von sechs Bildern pro Seite aufzubrechen, variiert die Größe der Einzelbilder und reduziert teils die Anzahl der Einzelbilder pro Seite, wenn der Erzählrhythmus es erfordert. Am entscheidendsten aber ist eine grundliegend andere Motivwahl. Die neue Version von Jesus wirkt extremer und fanatischer, die Jünger und die einfachen Menschen wirken einfältiger und von der Armut gezeichnet.

Die Darstellung der Wunder wirkt nicht länger objektiv, gleichzeitig wirkt Jesus oft herrisch, zornig, ungehalten, selbst wenn er Liebe predigt. Wenn Jesus in dieser Version zwei Besessenen die inneren Dämonen austreibt und sie in Schafe fahren lässt, ist das motivisch so gelöst, dass tatsächlich dämonische Wesen aus den Körperöffnungen fahren. Die Kranken, die von Jesus geheilt werden wollen, sind in einem fast beispiellosen Zustand von Elend und Siechtum dargestellt. Diese Gesellschaft hat Erlösung derart dringend nötig, dass man ihr zutraut, dass sie in einen charismatischen Prediger Wunschvorstellungen auch hineinprojiziert. Nur dort wo Jesus herkommt, sieht man seine Wunder nicht. Der Prophet ist im eigenen Dorf nichts wert – bzw. es gelingt ihm dort, wo er bekannt ist, nicht, eine Aura zu entfalten.

Jesus und der Versucher. Aus Yummy Fur 17.

Aber wir erleben auch Episoden aus der Sicht von Jesus, beispielsweise, wenn er 40 Tage in der Wüste verweilt und dort drei mal erfolglos vom Teufel versucht wird. Die gewählte Darstellung des Teufels als invertierte Comicfigur mit weißen Außenkonturen, wohingegen die Figur schwarz ausgemalt ist, ist so schlicht wie genial, zumal der Verführer mit betörender Schönheit viel anziehender und kultivierter wirkt als der herbe Jesus, der natürlich jeder Versuchung bravourös widersteht. Satan bleibt nur, mit einem traurigen Seufzer von dannen zu ziehen.

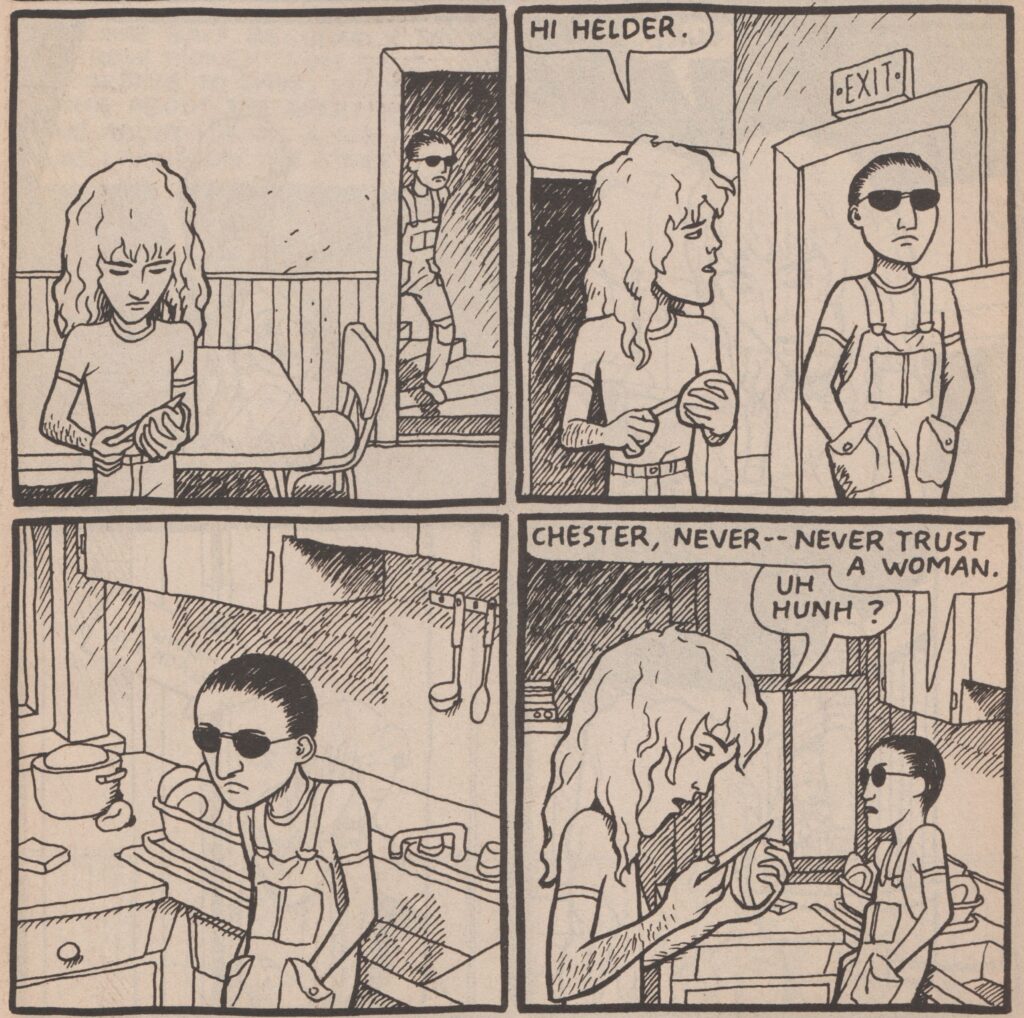

In Yummy Fur 18 endet Ed the Happy Clown endgültig, ab Nummer 19 beginnt Chester Brown seinen Zyklus von autobiografischen Geschichten. Den Anfang macht die 21-seitige Shortstory „Helder“, in der die Chester-Figur (ab jetzt als Chester* gekennzeichnet) von seiner Begegnung mit einem narzisstisch-psychopathischen Kerl namens Helder erzählt. Der ist zwar nur vor Ort, weil er ständig bei dessen Freundin Anne abhängt, wird aber deswegen auch zu einem de facto Mitbewohner. Helder schnorrt Chester* um Geld an, was Helders Freundin unangenehm und peinlich ist, weswegen sie das Geld heimlich aus eigener Tasche zurückzahlt. Abends hört Chester*, dass Helder und seine Freundin eine gewalttätige Auseinandersetzung haben, aber da die Freundin nicht um Hilfe ruft, greift er nicht ein. Als Helder Chester* ein weiteres Mal anschnorrt, gibt er wieder Geld, das blaue Auge der Freundin und andere Spuren der häuslichen Gewalt nimmt er wortlos zur Kenntnis.

Einige Tage später zieht Anne aus. Eine neue Mitbewohnerin namens Donna findet sich in der WG ein, mit der Chester* sofort eine gemeinsame Ebene findet und mit der er sich auf Anhieb gut unterhalten kann. Chester* würde gerne mit ihr ausgehen, aber wartet erst mal ab; einige Tage später ist sie mit Helder zusammen, Der tritt nun noch perfider und gemeiner auf und beginnt, Chester* gezielt zu mobben. Eines Tages ist Kris, Chesters* Dauerfreundin, anwesend, als Helder gerade besonders fies ist. Kris weiß, dass Chester* sich nie wehrt, übernimmt deshalb Initiative und weist Helder in die Schranken. Später, als Chester* und Helder allein im Raum sind, macht Helder die Tatsache, dass Chester* Unterstützung erhalten hat, zur Waffe:

„Some guys need a girl to protect them I guess.“ (14)

Eine Woche später findet Chester* am Haus Spuren von Gewalt vor, Helder war in Donnas Wohnung eingebrochen, woraufhin Donna auszieht und für immer aus Chesters* Leben verschwindet. Helder dagegen wird irgendwann wegen einer großen Menge Drogen verhaftet und kommt nie wieder zurück.

Helder. Aus Yummy Fur 19.

Drei Hefte später, in Yummy Fur 21 predigt Jesus:

„You’ve been taught ‚an eye for an eye and a tooth for a tooth!‘ I say don’t resist your enemies! If someone hits your right cheek turn your head and offer him the left one too! If someone takes your cloak give him your shirt too! If a soldier forces you to walk one mile with him, walk two! give to those who beg and don’t refuse those who want to borrow! […] He let’s the rain fall on the just and the unjust! Do you expect a reward for loving those who love you?! Even tax collectors can do that! You must be perfect – as perfect as your father in heaven!“ (15)

Man erkennt, dass die Bibel-Geschichten mit dem Rest von Yummy Fur immer noch im direkten Dialog stehen. Der Künstler verwahrt sich gegen eine freudianische Lesart, diese verwarf er schon sehr früh in seinem Denken. Dennoch ist die christliche Prägung sehr präsent in allen autobiografischen Geschichten. Die andere Wange hinhalten, Leid klaglos aushalten – all das kann die Chester*-Figur ausnahmslos gut.

Growing Up

Chester Brown schont sich nicht in seinen autobiografischen Geschichten, im Gegenteil richtet er den Fokus konzentriert auf seine Unzulänglichkeiten und lässt entlastendes Material eher weg. Gerade deswegen sollte man nie den Fehler machen, Chester Brown mit seiner Comicfigur Chester* gleichzusetzen, auch nicht, wenn es sich um einen autofiktionalen Comic handelt. Die Annahme liegt nahe, dass der Künstler bestimmte Eigenschaften in seinen autofiktionalen Comics verdichtet, so dass andere, entlastende und ausgleichende Aspekte zugunsten der Zuspitzung weggelassen werden. Vermutlich macht sich Chester Brown schlechter, als er wirklich ist.

Chester* kauft den Playboy. Yummy Fur 21.

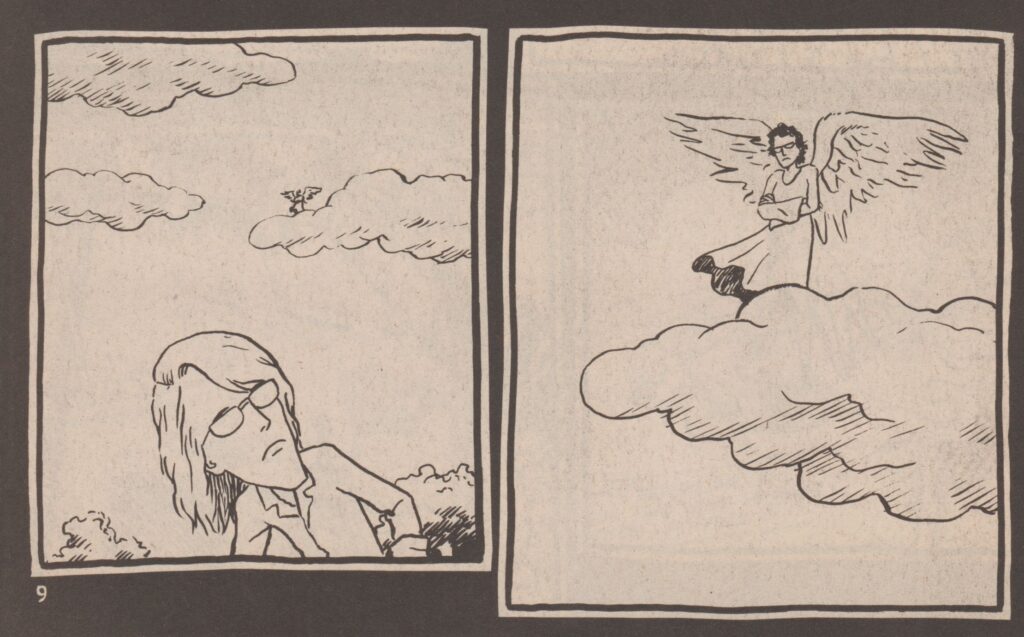

Yummy Fur 21 bis 23 enthält das Material, das später unter dem Titel „The Playboy“ (auch „The Playboy-Stories“) gesammelt wurde. Kapitel 1 mit dem Titel „Disgust“ präsentiert uns einen süßen kleinen Chester-Dämon mit Flügeln, der uns auf eine Zeitreise zu seinem jugendlichen Selbst einlädt. Wir beobachten mit diesem kleinen Flügelmännchen einen unsicheren jungen Chester*, wie er mit dem Fahrrad ans andere Ende der Stadt fährt, dorthin, wo ihn keiner kennt, um sich ein Playboy-Magazin zu kaufen. Das Flügelmännchen kommentiert diese Handlungen mit beißendem Spott, während Chester* offensichtlich existenzielle Ängste durchlebt. Er will nicht beim Konsum von Pornografie gesehen werden, er masturbiert heimlich, fühlt sich schlecht dabei, weiß nicht, wie er mit dem Zwang, Pornografie zu konsumieren, umgehen soll, weiß nicht, wie er seine Wixhefte lagern soll, ohne dass sie irgendwann entdeckt werden, entsorgt sie im Wald, hat Angst, beobachtet zu werden; irgendwann findet er heraus, dass ein von ihm im Wald deponiertes Heft entdeckt und zerrissen wurde.

Chester Brown schildert diese Episode seiner Jugend als existenziellen Psychohorror, führt uns aber gegen Ende zu dem Punkt, an dem sich all diese Ängste in Wohlgefallen auflösen. Am Ende sehen wir, wie er Kris von seinen Gedanken erzählt, während er am Schreibtisch sitzt und seine Playboy-Episoden zeichnet. (Wir sehen sozusagen Chester* beim Zeichen von Chester**, trotz aller Authentizität verbietet es sich, die Figur mit dem realen Chester zu verwechseln.) Kris (bzw. Kris*) kommentiert Chesters* Ernsthaftigkeit, mit der er sein Leben aufarbeitet mit Sätzen wie „Poor Bunny“ und „You sure are confused.“ (16)

Chester* vernichtet Beweismittel auf dem Feld. Und spürt die tote Mutter im Nacken. Yummy Fur 23.

Just Kids

In der nächsten Runde von Chesters Jugenderinnerungen gibt es kein Chester-Dämonchen mehr, das die Handlung sarkastisch kommentiert. Was nun folgt, wurde später zunächst unter dem Titel „Fuck“, dann unter dem Titel „I never liked you“ zusammengefasst, wobei zumindest in der deutschen Ausgabe bei Jochen Enterprises auch die Kurzgeschichte „The Little Man“ enthalten ist.

Chester Brown erzählt wieder aus seiner Pubertät und von seinem ersten Love-Crush. Wieder vermeidet er es, sich in irgendeiner Form positiv oder gar heroisch zu inszenieren, wieder geht er in Bereiche, wo es weh tut. Es geht um die Zeit der siebten bis zur zehnten Klasse, als Chesters* Sandkastenfreundinnen sich von einem Tag auf den anderen in junge Frauen verwandeln, die innerlich aber immer noch Kind sind. Gehemmt vom Mobbing seiner Mitschüler wagt Chester* nicht, dem Mädchen Sky, auf das er steht, seine Liebe zu gestehen. Irgendwann schafft er es zwar dann doch, aber er kann mit Skys Reaktion nicht umgehen und flüchtet aus der neuen Situation, indem er sich einen Panzer der emotionalen Distanzierung zulegt.

Panel aus Yummy Fur 27.

Eines Tages geht er mit Carrie, dem Nachbarmädchen, das total auf ihn steht, ins Kino. Dort aber trifft er ein paar Mitschüler, die ihn so verunsichern, dass Chester* etwas Unverzeihliches macht: Er tut so, als wäre er gar nicht mit Carrie zusammen, und setzt sich demonstrativ eine Reihe hinter sie. Was optimistisch, fast euphorisch begann, endet frostig – ein weiterer Meilenstein zur Chester-Werdung ist erreicht. Am Ende dieser morbid-beklemmenden Geschichte versucht Sky, Chesters* Sandkastenfreundin mit inzwischen sehr üppigen Brüsten, ein letztes Mal die Chester-Schale zu knacken. Sie geht auf einen sichtlich erwachsener gewordenen Chester* zu, der gerade Rasen mäht, und lädt ihn zu einem gemeinsamen Ausflug mit den Eltern ein. Chester* winkt ab, er müsse noch den Rasen mähen. Als Sky erwidert, dass das wirklich kein Problem sei, stürzt sich Chester* unbeholfen in Ausflüchte: Er habe gerade das neue KISS-Album eben erworben und freue sich so sehr darauf, es danach anzuhören.

Sky: „You’d rather listen to the new KISS-album than go to the fair with me?“

Chester*: „You know how it is, don’t you? When you’re really anxious to listen to something?“

Sky: „But you could listen to it anytime.“

Chester*: „Yeah … but … I’m impatient.“ (17)

Chester* ist gerade in dieser Szene als unfassbar dünnes Männchen gezeichnet, schon mit andeutungsweise Haaren auf der Brust, während das Mädchen Sky eine attraktive Frau geworden ist, die weiß, wie man sich in Szene setzt.

Fuck/I never liked you ist die vielleicht schmerzhafteste Erzählung, die Chester Brown je zu Papier gebracht hat. Gerade, weil seine Lebensumstände so normal sind, seine Kinderfreundschaften so herzlich und gerade weil er alle nur erdenklichen Chancen erhält, ein sympathisches Mädchen zu bekommen. Es ist grausam, dabei zuzusehen, wie Chester* eine Chance nach der anderen zerstört, um völlig zum einsamen Wolf zu werden.

Just Kids. Aus Yummy Fur 30.

Das vorletzte Yummy Fur-Heft, Nummer 31 (1993), erzählt uns eine wortlose Traumstory, in der Chesters Freundin und damalige Partnerin Sook Yin mit engelsgleichen Kräften in eine verschlossene Stadt eindringt und dort einen einsam auf einem Platz stehenden Baum aufsucht. Sie schläft nackt unter dem Baum, irgendwann neigt sich der Baum zu ihr und berührt sie mit seinen Ästen. Die Nacht wird zum Tag, die Stadt und der Baum sind verschwunden, nur noch Chester* Brown und Sook* Yin liegen im Wüstensand. Ein Moment, dem man wünschen würde, dass er für die Ewigkeit konserviert würde. Der Rest des Heftes ist dem Matthäus-Evangeliums gewidmet.

Yummy Fur 32 (September 1993), das letzte Heft, ist das einzige, das komplett dem Evangelium verschrieben ist. Das besonders eindringliche Heft erzählt die Geschichte von Salomé, die von König Herodes den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Tablett serviert bekommt. Währenddessen beschließen die Schriftgelehrten, dass Jesus sterben muss, und Jesus kündigt an, dass er wie Jonah, der von einem Wal verschluckt wurde, drei Tage im „Bauch der Erde“ verbringen werde, dann aber werd er zurückkehren und seine Feinde werden bedauern, sich gegen ihn gestellt zu haben. Danach wurde Yummy Fur eingestellt. Ein Jahr später erschien 1994 im gleichen Format das erste Heft der Nachfolgereihe Underwater.

„Nur die Gottlosen verlangen nach Wundern.“ Aus Yummy Fur 32..

Growing Up/Underwater

Die Serie Underwater ging nur über elf Hefte, doch obwohl die titelgebende Geschichte unvollendet blieb, bietet sie einen weiteren Schlüssel zum Gesamtwerk von Chester Brown. Heft 1 ist rätselhaft: Auf 24 Seiten erzählt uns Chester Brown die Geschichte der Geburt von zwei Zwillingen und, wie sie die Welt sehen, hören und wahrnehmen, auf eine Art und Weise, die dem Leser einen echten Vertrauensvorschuss abverlangt. In den Textblasen steht nur seltsames Zeug. Die Bilder zeigen zwar auf dem ersten Blick die Realität, die kann sich aber jederzeit in surreale Zustände auflösen. Die Figuren sind jenseits von attraktiv oder abstoßend, sie sind einfach nur präsent. Nach einiger Zeit wird klar: Was wir hier sehen, entspricht Chester Browns Vision von kindlicher Wahrnehmung in einer Phase, in der noch kein Konzept für Orte und Zusammenhänge besteht. Große Hände kommen von irgendwoher, scheinbar durch die Wände der Wiege durch, heben dich hoch, tragen dich herum, setzen dich irgendwo ab, handeln willkürlich. Zwischendurch gibt es Traumsequenzen, die nahtlos mit der Realitätswahrnehmung verschmelzen, es gibt noch kein Konzept von Realität. In Underwater 4 wird ein Fernseher eingeschaltet, auf dem offensichtlich gewalttätige Dinge passieren, auch das wird in die chaotische Realitätswahrnehmung der beiden Kinder integriert.

Aber es findet Entwicklung statt. Kupifam und Yinh, wie die beiden Kinder heißen, lernen laufen, kommen gegen Ende der Reihe sogar in eine Art Schule, wo von der Lehrerin das Alphabet an die Tafel geschrieben wird. Auch hier hat Chester Brown entschieden, dass wir Schriftzeichen ganz gemäß der Vorstellung von Kindern in Form von zunächst sinnfreien Zeichen wahrnehmen. Langsam bilden sich über den Verlauf der elf vorliegenden Episoden immer mehr verständliche Worte heraus und in Underwater 7 gibt es gar eine größere Sequenz, in der die Sprache völlig kohärent und korrekt ist. Es ist eine Traumsequenz von Kupifam, in der ein kleines Elfenwesen das Kind dazu verführt, das Haus zu verlassen und die Welt zu erforschen. Wir werden Zeuge, wie sich in Kupfiams Wahrnehmung die Welt neu ordnet und ein Gefühl für örtliche Zusammenhänge entsteht. Allerdings ist der gerade heranreifende kindliche Verstand immer noch dem Chaos verschrieben.

In einem Interview von 2014 (6) erklärt Chester Brown dem Interviewer Brian Evenson, dass er Underwater nach elf Folgen abbrach, da er keine Chance sah, die Erzählung zu einem Ende zu führen, er hätte dafür wohl 300 Episoden oder mehr benötigt. Was wir bis dahin zu sehen bekommen, reicht aber völlig aus, um nachvollziehen zu können, worauf er hinauswollte. Der Verstand wird aus chaotischen Wahrnehmungen geformt, die, isoliert betrachtet, wahnhaft wirken. In Underwater 8 bekommen die Kinder einen Comic über Adam und Eva vorgelesen und erfahren, wie diese aus dem Paradies vertrieben werden. Sie verstehen von dieser Geschichte so gut wie nichts, aber die kindliche Vorstellungswelt wird trotzdem maximal angeregt. Im letzten Underwater-Heft sehen wir diesen Comic noch mal, dieses Mal machen die Worte darin Sinn. Die Wahrheit ist deswegen natürlich immer noch nicht abgebildet, lediglich das Entstehen von Kohärenz und Sinnstiftung steigt auf eine neue Stufe.

Frühkindliche Erfahrungswelt. Aus Underwater 3.

Chester Browns Gespür für Surrealismus hat seit den frühen Tagen von Ed the Happy Clown eine neue Stufe erklommen. War der Surrealismus in den frühen Tagen noch weitgehend sinnfrei, so gestattet er uns jetzt, die Realität klarer zu sehen, als es eine stumpfe Nachzeichnung der Realität leisten könnte.

Auch in den Underwater-Heften gibt es immer noch Jesus-Geschichten – und wieder ist die Wechselwirkung zwischen Haupt- und Zweitgeschichte ebenso spannend wie die Comics selbst. Jesus konfrontiert die einfachen Jünger mit Wundern und Gleichnissen, die sie überfordern, was sie aber nicht davon abhält, ihm zu folgen. Im Lauf der letzten Episoden wächst Jesus zu einer Gestalt heran, die die anderen Menschen um zwei Köpfe überragt. Jesu Bedeutung wird nun auch durch Körpergröße dargestellt, womit Chester Browns Darstellung die Realität nicht mehr nur abbildet, auch die Projektion der Außenstehenden und die Überhöhung Jesu schon zu Lebzeiten spielt jetzt in die visuelle Darstellung mit hinein. Auch hier dient die surreale Herangehensweise, um Realität auf der Gefühlsebene präziser und genauer darzustellen.

„What are we gonna get for it?“ Vermutlich ist allein die Frage schon Sünde. Aus Underwater 9.

Jesus ist nun nicht nur in seinen Handlungen, sondern auch körperlich eine Überforderung. Ein wichtiger Kernsatz zum Verständnis von allem scheint mir Jesu Antwort, als ein Jünger ihn fragt: „Then who can save themselves?“ Und Jesus spricht:

„It’s impossible for man to save himself.“ (18)

Also kann der Mensch sich auch nicht vor Sünde bewahren, wenn er sich ein Auge ausreißt oder die Hand abhackt. Vielleicht begeht er dabei sogar die Sünde der Hybris, weil er sich selbst richtet und selbst befreien möchte. Diese These wird zwar von Chester Brown nie ausgesprochen oder formuliert, aber er arbeitet sich an den Texten ab, die zu dieser Schlussfolgerung führen könnten.

Ich bezahle für Sex/Paying for it

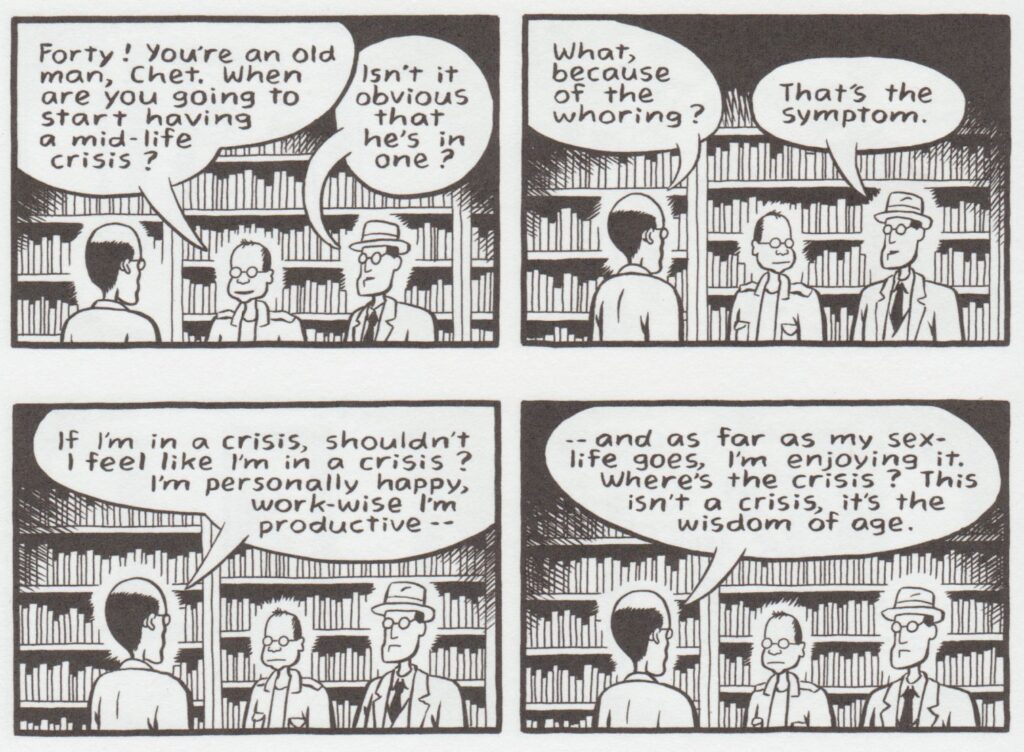

Nachdem Chester Brown sich mit dem beeindruckenden Historiencomic Louis Riel vorübergehend von seinen autofiktionalen Tendenzen löste, kehrte er 2011 mit Paying for It wieder mit viel Elan zu dem Genre zurück, das ihn bekannt machte. Schonungsloser als je zuvor legt er intime Details seines Privatlebens offen, diesmal aber begleitet von einer politischen Agenda. In Paying for It beschreibt er das Ende seiner langjährigen Beziehung mit Sook Yin, als diese sich in den Schlagzeuger ihrer Band verliebte. Chester* akzeptiert Sook Yins Eröffnung mit bemerkenswerter Gelassenheit und Offenheit, beschließt aber für sich, dass er sich nie wieder der Beziehungsarbeit einer romantischen Beziehung aussetzen möchte. Da er trotzdem sein Bedürfnis nach Sex ausleben möchte, überwindet er sich und geht zu Prostituierten. In Paying for it erzählt er von seinen Erfahrungen und von den zahlreichen Gesprächen, die er mit seinen ständigen Zeichnerfreunden Seth und Joe Matt darüber führt und in einem großen Dokumentarteil plädiert er leidenschaftlich für die Legalisierung von Prostitution und diskutiert das etablierte Framing von Prostitution als etwas „Gefährliches“ und „Unanständiges“, das wiederum er für anstößig hält.

Aber trotz euphorischer Momente schleicht sich immer wieder Unbehagen in die Erzählung. Mal beschleichen ihn Skrupel, wenn die ein oder andere Dame, die er besucht, ihm durchaus zu jung erscheint, ein andermal zeigt sich Chet* von einer unsympathischen Seite, wenn er Frauen nach ihren körperlichen Vorzügen und Schwächen beurteilt. Irgendwann beginnt er, Prostituierte nach Internet-Rezensionen auszusuchen und auch er selbst beginnt, Bewertungen zu schreiben: „at least I can write a bad review about her.“

Von links nach rechts: Chester Brown, Joe Matt und Seth. Während Chester* stets nur streng rational und kühl argumentiert, dienen seine beiden Kumpels als eine Art menschliches Korrektiv. Gerade Seths Kommentare sind sehr häufig herrlich sarkastisch und legen den Finger in die Wunde. Aus Paying for it.

Chester* gibt sich verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll, nach und nach aber zeichnet sich auch eine Tendenz zum Selbstbetrug ab, die er reflektiert und mit seinen Freunden diskutiert, die er aber auch akzeptiert. Wir haben es hier immer noch mit dem gleichen Chester* zu tun, den wir schon aus den Playboy-Stories kennen, aber er ist gereifter und mit sich im Reinen. Er kennt seine persönlichen Schwächen, arrangiert sich aber mit ihnen.

Die gelungene Pointe von Paying for it ist erreicht, als Chester* bemerkt, dass einzig das Escort-Girl Denise ihm dauerhaft Freude bereitet, weil es mit ihr nie langweilig wird und er mit ihr auch gerne plaudert und Zeit verbringt. Am Ende ist er mit Denise quasi monogam und wieder dort angelangt, wo er nie wieder hin wollte, in einer romantischen Beziehung. Der Mensch Chester* kann sich eben doch nicht aus eigener Kraft befreien. Wie sollte das auch gehen?

Appendix 1: Besondere Titelbilder, besondere Ausgaben und sonstige Anmerkungen

Yummy Fur 1–3 von Vortex: In diesen drei Heften ist das Material der frühen Minicomics abgedruckt, was Chester Brown einen Vorsprung verschaffte, neues Material zu erschaffen. Ausgewählte Teile dieser Hefte sind als Introductory Pieces sowie Chapter 1 in die Graphic-Novel-Version von 1992 übernommen worden.

Yummy Fur 4: Enthält zum ersten mal neu gestaltetes Material von Chester Brown, außerdem das erste Kapitel des Evangeliums nach Markus. Eine Masturbationsszene wurde zensiert, weil man bei Vortex Bedenken hatte, dass man das Heft wegen solcher Abbildungen nicht nach Amerika einführen dürfe. Die Zensurmaßnahme wurde deutlich als solche kenntlich gemacht.

Yummy Fur 9: Um 1987 herum weigerte sich der Diamond-Vertrieb, Yummy Fur im Programm zu haben. Dies schadete vor allem den Verkaufszahlen von Yummy Fur 9 und dürfte der Grund sein, weshalb diese Nummer sehr selten ist und zu exorbitanten Preisen gehandelt wird. Das amerikanische Fachmagazin The Comics Journal machte zur gleichen Zeit jedoch aufmerksam auf Chester Browns Arbeit, so dass das Leserinteresse groß war. Kurz darauf nahm man bei Diamond den Vertrieb von Yummy Fur wieder auf. Vgl. Notes in Ed … 2012 (S. 239).

Yummy Fur 15–18: Von den Ed-Stories in diesen Heften wurde nur der größte Teil von Nr. 17 in der Graphic Novel integriert. Der Rest wurde nie wieder nachgedruckt. Nachdem Nummer 15 den letzten Teil des Markus-Evangeliums hatte, begann nun Matthew.

Yummy Fur 20: Darin ist das Making Of von „Helder“ als Comic enthalten. Ein sehr unmittelbarer Einblick in ständige Selbstbefragung und stetiges Ausprobieren neuer Stilmittel. Mitreißend.

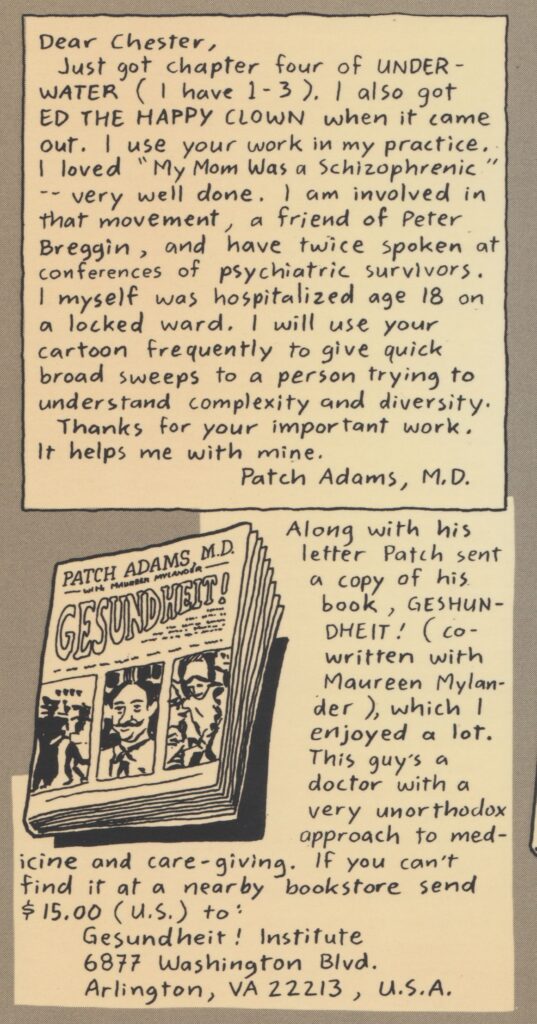

Underwater 6: Enthält einen Leserbrief von Patch Adams. Man kennt ihn vor allem aus dem Bio-Pic mit Robin Williams.

Ed the happy Clown – The definitive Ed Book: Enthält zum ersten Mal das neue Ende der Erzählung. In den Yummy-Fur-Heften überlebt die Vampirin Josie, die Ed so oft geholfen hat. In der Graphic-Novel-Version landet sie als dämonisches Wesen gemeinsam mit ihrem Mörder Chet im Fegefeuer. Chester Brown erklärt in seinen Anmerkungen zur Ausgabe von 2012, dass er Probleme mit seiner ursprünglichen Version hatte, in der Josies Rache an Chet schlussendlich in ein Happy End mündete:

„That sequence could be seen as an acceptable resolution to her story. Chet seemingly kills her and, in turn, she kills him – traditional revenge-drama stuff. But I couldn’t let Josie get away with it. I believe that the impulse for revenge is a negative one, and I felt compelled to make her fate reflect that believe.“ (Vgl. Ed … 2012, S. 243) (19)

Ed the happy clown – a graphic novel (2012): Chester Brown hat sich in der Hardcover-Version dazu entschieden, die Comicseiten zu verkleinern, damit sie sich optisch seinen späteren Arbeiten angleichen und nicht mehr so sehr den Eindruck eines Underground-Comics vermitteln. Diese Buchversion hat einen ausführlichen Anmerkungsteil und enthält den elfseitigen Bonuscomic „The Door“, in dem Chester Brown mit seinen eigenen Mitteln einen Horrorcomic der 1950er nacherzählt. Diese Story fand Chester Brown als Kind verstörend und ungerecht. Lesenswert.

Ed the happy clown – a graphic novel (2012): Chester Brown hat sich in der Hardcover-Version dazu entschieden, die Comicseiten zu verkleinern, damit sie sich optisch seinen späteren Arbeiten angleichen und nicht mehr so sehr den Eindruck eines Underground-Comics vermitteln. Diese Buchversion hat einen ausführlichen Anmerkungsteil und enthält den elfseitigen Bonuscomic „The Door“, in dem Chester Brown mit seinen eigenen Mitteln einen Horrorcomic der 1950er nacherzählt. Diese Story fand Chester Brown als Kind verstörend und ungerecht. Lesenswert.

Die Titelbilder von Yummy Fur 17 und 23: Jedes Yummy-Fur-Titelbild wäre eine eigene Würdigung wert, aber ich beschränke mich auf diese beiden. Nummer 17 zeigt das Yummy Fur-Maskottchen in Erwartung eines Harvey-Award, bleibt aber am Ende frustriert. Nummer 23 zeigt das Tierchen in stolzer Moses-Pose mit den verdienten Awards.

Mark vs. Matthew: Die Bibeladaption der Hefte 4–14 verdient Aufmerksamkeit, weil sie die vollständige Story nacherzählt und dabei überragend in ihrer Genauigkeit ist. Auch kann man nicht hoch genug anerkennen, dass diese Adaption nicht aus einem Milieu überzeugter Christen für überzeugte Christen entstand (preaching to the converted), sondern dass Chester Brown gezielt die Konfrontation sucht. Die Matthew-Adaption dagegen ist in ihrer Bildsprache noch packender, sei es der im negativ gezeichnete Prince of Darkness oder die visuelle Darstellung von dämonischer Besessenheit. In einem Interview mit Scott Grammel von 2012, meinte Brown, es wäre insgesamt eine zu intime Darstellung. Würd er sich heute der Jesus-Geschichte annehmen, würde er deutlich nüchterner und distanzierter arbeiten.

„I am Legion!“. Aus Yummy Fur 25.

Sook Yin-Lee: Langjährige Vertraute und zeitweise Lebensgefährtin von Chester Brown. (Wikipedia-Eintrag hier.) Regisseurin des Films Paying for it von 2024.

Appendix 2 – Fußnoten

(1) Ich hatte Wallace Fowlies AGE OF SURREALISM gelesen. Die Surrealisten waren von Freud beeinflusst, besonders von dessen Idee eines etwaigen Unterbewusstseins. Ebenso wie ein Patient der Psychoanalyse dazu ermutigt wird, über alles zu sprechen, das ihm in den Sinn kommt, so dass er schlussendlich mit essentiellen Wahrheiten über sich selbst konfrontiert wird, ebenso glauben die Surrealisten, dass sie im spontanen Schöpfungsprozess das Unbewusste erreichen, was ihnen hilft, etwas von Bedeutung zu erschaffen. Auch wenn es auf Außenstehende wie mäandernder Nonsens wirkt. Vgl. Brown, Chester: Notes, in: Brown, Chester, Ed the happy Clown, S. 205. Drawn and Quarterly, Montreal 2012.

(2) „Ärgert dich deine rechte Hand, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser, dass eins deiner Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.“

(3) Brown, Chester: Notes, in: Brown, Chester, Ed the Happy Clown, S. 217. Drawn & Quarterly, Montreal 2012.

(4) „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“

(5) „Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.“

(6) „Wahrlich, das ist der Sohn Gottes.“

(7) „Ich würde es lieber nicht veröffentlichen. Es ist nicht so besonders gelungen.“ Vgl. Interview with Chester Brown, S. 124. Evenson, Brian, Ed vs. Yummy Fur, 2014.

(8) „… und Jakob war der Vater von Juda. Und Juda lag mit seiner Schwiegertochter Tamar, und sie ward schwanger von ihm und wurde angeklagt, eine Hure zu sein. Und Judah ordnete an, dass man sie verbrenne, aber Tamar bewies, dass Juda der Vater war und ihr wurd das Leben gegeben und sie gebar Zwillinge …“

(9) „Und Salomon lag mit Rachab, der Hure, die die Israeliten in Jericho beschützte, und sie gebar Boaz.“

(10) „Wenn dich deine Hand von mir abbringt, schlag sie ab! Es ist besser für dich, verstümmelt bei Gott zu leben – besser als mit beiden Händen in der Hölle, in der das Feuer nie ausgeht.“

(11) „Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem Einen: Gott. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen …“

(12) „Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich.“

(13) „In seinem Ungehorsam hat dein Bruder gelebt. Du jedoch, in deiner Unterwürfigkeit voll Groll, warst tot. Denkst du, Gott wünscht gedankenlose Verehrer, die nur Befehlen folgen?“

(14) „Manche Jungs brauchen wohl ein Mädchen, das sie beschützt.“

(15) „Man hat euch beigebracht: ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn!‘ Ich sage: Leistet euren Feinden keinen Widerstand! Wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, dreht den Kopf weg und bietet ihm auch die linke an! Wenn euch jemand den Mantel nimmt, gebt ihm auch euer Hemd! Wenn ein Soldat euch zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, geht zwei! Gebt dem Bettler, und weist den nicht ab, der sich etwas leihen will! […] Er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte! Erwartet ihr eine Belohnung dafür, dass ihr diejenigen liebt, die euch lieben?! Sogar Steuereintreiber können das! Ihr müsst vollkommen sein – so vollkommen wie euer Vater im Himmel!“

(16) „Armes Häschen. Du bist sehr verwirrt.“

(17) „Du willst lieber das neue KISS-Album hören, als mit mir auf den Jahrmarkt zu gehen?“ „Kennst du das nicht? Wenn man es kaum erwarten kann, etwas zu hören?“ „Aber du könntest es jederzeit hören.“ „Ja … aber … ich bin ungeduldig.“

(18) „Der Mensch kann sich allein nicht retten.“

(19) „Diese Sequenz könnte als akzeptabler Abschluss ihrer Geschichte angesehen werden. Chet tötet sie scheinbar, und sie wiederum tötet ihn – ein typisches Rachedrama. Aber ich konnte Josie nicht ungestraft davonkommen lassen. Ich glaube, dass der Racheimpuls zutiefst negativ ist, und ich fühlte mich verpflichtet, ihr Schicksal meiner Überzeugung entsprechend zu gestalten.“

Appendix 3 – Literatur

Brown, Chester, Yummy Fur 1-8, 10-32. Vortex (bis Nr. 24), Drawn and Quarterly (ab Nr. 25), 1986 – 1994.

Brown, Chester, Ed the Happy Clown – The Definitive Ed Book. Vortex 1992.

Brown, Chester, Paying for it. Drawn and Quarterly 2011.

Brown, Chester, Ed the Happy Clown – a graphic novel. Drawn and Quarterly 2012.

Evenson, Brian, Ed vs. Yummy Fur – or, what happens when a serial comic becomes a graphic novel. Uncivilized Books 2014.

Brown, Chester, Mary wept over the feet of Jesus – Prostitution and Religious Obedience in the Bible. Drawn and Quarterly 2016.