Nein, der Vagabund der Unendlichkeit wäre kaum geeignet gewesen fürs technisch-militaristische Zack. Auch nicht für Primo oder Fix und Foxi, nicht mal für Topix von Bastei, wo immerhin Titel wie die Schiffbrüchigen der Zeit oder Die Götter aus dem All eine vorübergehende Heimat fanden. Dafür war der Vagabund einfach ein ganzes Stück zu frivol. Vagabund der Unendlichkeit war prädestiniert dafür, eine Serie der Ära Schwermetall und Pilot zu werden. Leider haben eine irrlichternde Veröffentlichungsweise und die Indizierungswut der BpjM die Wahrnehmung der Serie lange Zeit zu Unrecht beschädigt. Das muss sich ändern.

Du bist ein Narr, Axle Munshine! Alle Abbildungen © Kult Comics

Das erste Kapitel im neuen Band „Der allerhöchste Alchemist“ setzt den Tonfall: Axle Munshine ist immer noch auf der Jagd nach Shimäre, der Frau seiner Träume, findet aber keinen Zugang an der Barriere des Traums vorbei. Vielleicht kann ja der allerhöchste Alchemist, auch Gott genannt, das Problem lösen? Das Dumme daran ist: Gott wird auf einem Vergnügungsplaneten scharf bewacht, so dass es eine Herausforderung ist, überhaupt an ihn heranzukommen. Außerdem ist Gott alt geworden und verbringt die Zeit damit, sich Prostituierte liefern zu lassen. Gott zeigt dabei eine bedenkliche Neigung zur Jugendsexualität, und dass am Ende den Sexualpartnern diskret das Gedächtnis bereinigt und deren Kontostand saniert wird, macht es nicht weniger skandalös.

So überwindet Axle Munshine mit seinem Raumschiff, dem Silbernen Delphin, diesmal zwar nicht die Mauer des Schlafs, überschreitet aber doch die dünne Membran zwischen frivol und schmuddelig – was nicht bedeutet, dass nicht das Bestiarium des allerhöchsten Alchemisten absolut originell ausfällt: z.B. die Sephygail (sprecht es gerne laut!) mit ihren 36 klebrigen Tentakeln, die in wollüstigen Mündern enden, oder die gestaltlosen Matrizyalen, in die man vollständig eintauchen und ungeahnte sinnliche Erfahrungen erleben solllte. Ähnliche sexuelle Vielfalt gab es erst kürzlich in der Serie The Orville, womit immerhin der Beweis erbracht wäre, dass das unendliche All auch 40 Jahre später noch für pornografische Vorstellungen taugt, ganz wie Ralf König seinerzeit treffend formuliert hat: „Im Weltall hört dich niemand grunzen“. Ribera und Godard bieten damit vollwertige SF-Kost, auch wenn doch ein deutlicher 70er-Jahre-Softporno-Dunst wabert. Damals, als im SF-Sektor noch Nick und Perry Rhodan die Leitkultur waren, war das spektakulär und visionär.

Shumere? Shimere? Das kommt raus, wenn sich die Traumfabrik einmischt. Welche Realität, Papa?

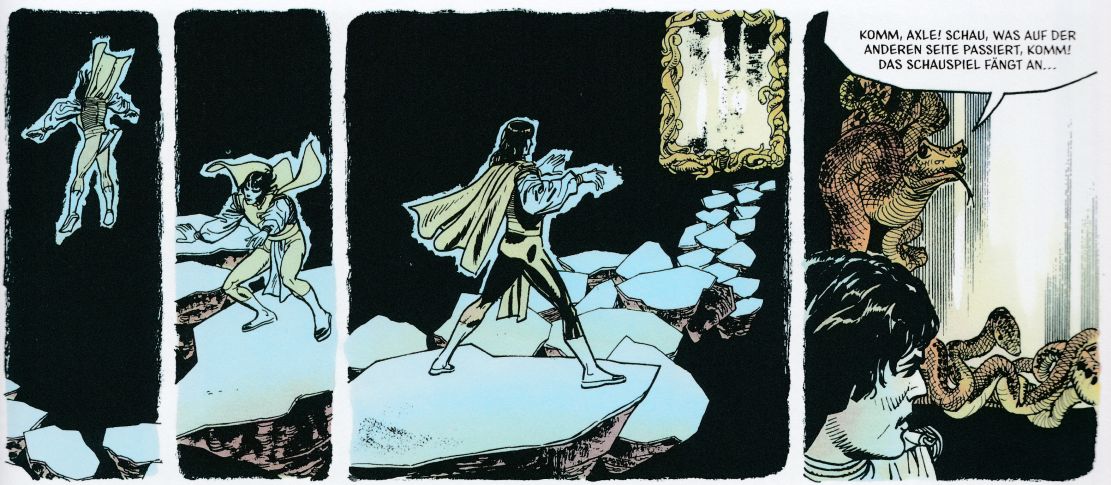

Das nächste Kapitel „Welche Realität, Papa“ führt die Serie zum überzeugendsten Grundmotiv der Serie zurück: die Verschränkung von Weltraumoper mit der vertrauten, aber nicht weniger unfassbaren Realität des 20. Jahrhunderts. Die Frage, wer hier eigentlich wen träumt, treibt erneut Blüten, als ein Hollywood-Produzent einen Film mit dem Titel „Der Vagabund der Unähnlichkeit“ drehen möchte. Auch die Rolle der Shimäre ist in dieser ähnlich-unähnlichen Variante vorgesehen, gleichzeitig wird auch Axle Munshines Aufmerksamkeit auf diesen potenziellen Aufenthaltsort seiner vermeintlichen Shimäre gelenkt. Die Problematik potenziert sich noch durch Axle Munhines neues Haustierchen, das die Wirklichkeit(en) nach seinen Wünschen verbiegt und verzerrt, sobald es von seinem Blut zu trinken bekommt. Die dünne Wand zwischen Fiktion und Wirklichkeit reißt, ein Hitler-Darsteller wird tatsächlich zu Hitler, Indianer gehen auf Motorrädern auf den Kriegspfad, Leonardo da Vinci tritt als Vordenker nationalsozialistischer Vernichtungsmaschinen auf den Plan und das volle Potenzial menschlichen Vernichtungswillen manifestiert sich ohne weitere Erklärung an Ort und Stelle. Mit stringentem Erzählen hat das bald nichts mehr zu tun, aber die surreale Albtraumstory entwickelt eine tiefere Wahrheit, die sich schwer abstreiten lässt.

„Welche Realität, Papa“ war von 1987 bis 2012 (Verjährungsfrist nach 25 Jahren) auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften bzw. -Medien (BpjM). Offensichtlich hat die von Axle Munshines Haustierchen verursachte Realitätsverwirrung bis in die Bundesrepublik ausgestrahlt, so dass das Entscheidungsgremium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften die surrealen Gewaltphantasien und Auftritte von Marionetten-Nazis für eine echte Bedrohung hielt. Mitunter reicht eben die Beschwerde eines Einzelnen aus, schon beraten sich ein Zwölfergremium bzw. – wenn die Indizierung ohne Zweifel passieren wird – ein Dreiergremium, und sollte nicht zufällig ein sachverständiger Gutachter das Gremium milde gestimmt haben, folgt auch der finale Verwaltungsakt. Und wieder ist die Realität ein Stück weiter gerückt – verrückt! Welche Realität darfs denn sein, BpjM? Würfeln Sie jetzt!

„Welche Realität, Papa“ ist auch einer Erzählhaltung verpflichtet, die immer wieder an Tiziano Sclavis Dylan Dog erinnert. Auch Sclavi schreckte nie vor dem Irrationalen zurück, weil er weiß, dass das Irrationale Teil der menschlichen Gesamtverfasstheit ist. In den Lücken, dort wo die unterschiedlichen Realitätsentwürfe sich nicht decken, finden sich gleichermaßen der Horror und die Wahrheit. Das unendliche All in Vagabund der Unendlichkeit ist nie nur die Unendlichkeit des Alls. Die andere Unendlichkeit liegt hinter der Stirn und in den Augen jedes Einzelnen.

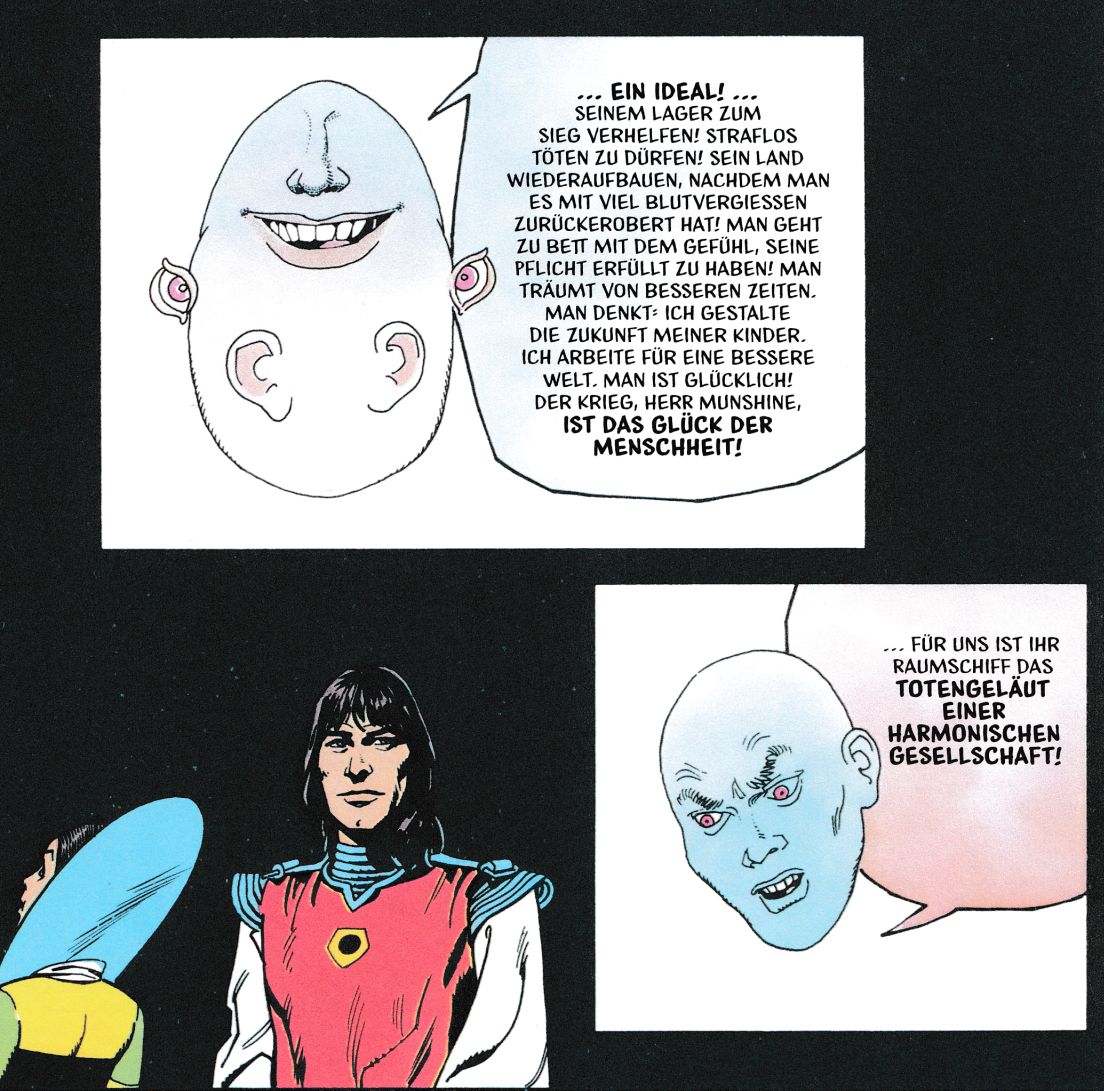

War is our Destiny! Albträume aus der Matrix.

Die dritte Geschichte im Band heißt „Der Krieg der Bonken“ und handelt eigentlich von einem Krieg der Banken – Godard und Ribera haben offensichtlich ein Faible für seltsame Wortspiele. Das zieht sich durch die ganze Reihe und deutet auf eine geistige Verwandtschaft zur SF des polnischen Autors Stanislaw Lem hin, der ebenfalls gerne mit sprechenden Namen gespielt hat.* (Fußnote nach der grauen Box)

Wie Lem oft in seinen Geschichten spitzen Godard und Ribera ein Denksystem zu und bilden daraus eine Welt. In „Krieg der Bonken“ haben die Sparkassen und Banken die totale Macht und versklaven die Menschheit. Sie haben das Monopol auf Blut und geben den Menschen immer gerade so viel, dass es zum Leben reicht, außerdem verwickeln sie die Menschheit in einen ewigen sinnlosen Krieg, der allein deswegen geführt wird, weil der Mensch den Frieden gar nicht erträgt: „Die Menschen sind nicht für den Frieden geschaffen! Ihre Psychologie ist außerstande, so einen furchtbaren Zustand auszuhalten. Der Frieden korrodiert ihr rudimentäres Seelenleben.“ Aber die Story begnügt sich nicht mit dieser – an Matrix erinnernden – Pointe. Auf seiner Suche nach Shimäre dringt Axle Mushine durch ein Vulva-förmiges Portal ins Innere des Planeten vor, wo er sich in seliger Verwirrung einem monströsen Wesen hingibt und sich wie das Männchen der Gottesanbeterin beinahe im Liebesakt auffressen lässt. Die menschliche Wahrnehmung ist eben auch nur Illusion, in Wahrheit folgt unser Axle doch nur wie jedes Insekt den grundlegendsten Trieben und Gerüchen. Zwischen den Zeilen finden sich in der Reihe stets sehr substanzielle Einsichten, die weit über die erzählte Handlung hinausweisen.

Wer nun denkt, besser kann es nicht mehr werten, darf sich im letzten Viertel des vorliegenden Bandes dann gerne noch mal die Augen reiben, denn in „Für drei Körnchen Ewigkeit“ findet auch noch Gothic Horror seinen Weg in Axle Munshines Welt. Wo geträumt wird, ist alles möglich, außerdem wissen wir schon aus dem ersten Band, dass Axle seine Shimäre gerne als Bewohnerin einer englischen Burg träumt. Aber diesmal hat ein gesichtsloser Unbekannter Axles Traum gekapert, der Shimäre bedroht, verfolgt und kidnappt wie der schwarzbehandschuhte Killer eines Dario Argento-Giallos.

In Sachen Atmosphäre ist „Für drei Körnchen Ewigkeit“ erzählerisch wie visuell der Höhepunkt des vorliegenden Bandes. Immer wieder schlägt die Handlung verblüffende Wendungen ein, ohne beliebig zu wirken, das Finale, als die Beziehung zwischen Musky und Axle eine neue Phase einschlägt, ist fast schon im Geist der Poesie von Rachel Pollack.

Surreale Albtraumwelten und Gothic Horror

Vagabund der Unendlichkeit ist auch im zweiten Band ein irrer Ritt. Man sollte sich davor hüten, die Serie vorschnell abzuurteilen, weil die Zeichnungen auf den ersten Blick altmodisch wirken. Ein ebenbürtiges Feuerwerk an Ideen, einerseits mit fortlaufender Geschichte, andererseits dankenswerter Weise nicht overplotted (was heutzutage selten ist) sucht man lange.

Poppig-psychedelische SF mit Witz und Anspruch

Der Vagabund der Unendlichkeit 2 – In der Tiefe des Nichts

Der Vagabund der Unendlichkeit 2 – In der Tiefe des NichtsKult Comics, 2024

Text: Christian Godard

Zeichnungen: Julio Ribera

Übersetzung: Klaus Jöken

236 Seiten, Farbe, Hardcover

Preis: 39 Euro

ISBN: 978-3964302724

Leseprobe

*So handelt Ijon Tichys 18. Reise in Lems Sterntagebüchern davon, dass Tichy ein elektrisch geladenes Teilchen in die Zeit zurück zum Anbeginn der Schöpfung schickt, über die Schwelle des Urknalls hinaus; es kann nämlich nicht sein, dass das Universum aus dem Nichts heraus entstanden sei, daher sorgt Tichy dafür, dass das Universum aus seinem kompakt designten Teilchen heraus entstehen kann. Das ist so groß gedacht, wie es absurd ist, vor allem aber haben kurz vor dem Launch des Teilchens in Richtung Vergangenheit noch zwei Scharlatane mit den Namen Ast A. Roth (ein Deutscher) und Boels E. Bubb (halb Engländer, halb Holländer ordentlich an der Ladung herumgepfuscht und ihr einen kleinen Spin ins Satanische gegeben. In Tichys 20. Reise, die davon handelt, dass ein Team von zeitreisenden Wissenschaftlern beim Versuch, die Weltgeschichte zu gestalten, krachend scheitert, begegnen wir dann klangvollen Namen wie Harry S. Totteles, H. Yobb, P. Latton oder A. Tylla – ein reichlicher Overkill an sprechenden Namen, aber auch eine deutliche Parallele zu Godards und Riberas Vagabund. Wer nun fürchtet, dass Vagabund der Unendlichkeit sich mit bemüht-konstruierten Allegorien auf die Probleme das 20. Jahrhunderts begnügt, kann beruhigt sein. Dieses Feld wird viel eher von Pierre Christins Valerian bestellt, der tatsächlich manchmal durchaus plump das Tagespolitische aufgreift. Vagabund der Unendlichkeit bietet uns demgegenüber mehr sense of wonder und ist deutlich surrealer.

1 Kommentare