Es hat durchaus gute Gründe, warum Robert E. Howards Conan sich immer noch großer Beliebtheit erfreut. Die Geschichte „Der Gott in der Schale“ beeindruckt auch noch heute.

Christian: Als im Jahr 1982 in Deutschland Reclams Science Fiction Führer erschien, war die Trennung zwischen E-Kultur und U-Kultur noch voll intakt. Auf der einen Seite informiert das Buch sehr solide über die Klassiker und dankenswerter Weise auch über viele vergessene Autoren des SF-Genres, andererseits herrscht aber auch eine recht dünkelhafte Haltung gegenüber den „trivialen“ Autoren – oder was man damals dafür hielt. die Einordnung des Conan-Erfinders Robert E. Howard fällt erwartungsgemäß in diese zweite Kategorie. Man liest dort über dessen Conan-Stories:

Christian: Als im Jahr 1982 in Deutschland Reclams Science Fiction Führer erschien, war die Trennung zwischen E-Kultur und U-Kultur noch voll intakt. Auf der einen Seite informiert das Buch sehr solide über die Klassiker und dankenswerter Weise auch über viele vergessene Autoren des SF-Genres, andererseits herrscht aber auch eine recht dünkelhafte Haltung gegenüber den „trivialen“ Autoren – oder was man damals dafür hielt. die Einordnung des Conan-Erfinders Robert E. Howard fällt erwartungsgemäß in diese zweite Kategorie. Man liest dort über dessen Conan-Stories:

„[Conan] verdingt sich und sein Schwert an die Herren diverser Länder und zieht raubend und mordend um die Welt, wobei er mit Vorliebe ‚Schädel spaltet‘, seinen Gegnern ‚das Schwert in den Bauch rammt‘, ihnen die Glieder abhackt, die Köpfe abtrennt oder seine Klinge ‚mit solcher Wucht in … Rücken fahren [läßt], dass die Spitze auf der anderen Seite [heraustritt]‘. In jeder Geschichte kommen derlei Szenen vor, ebenso ein – umständehalber – nacktes Mädchen, mit dem Conan sich am Schluß vergnügen darf, bevor er es wegwirft oder gegen ein Pferd eintauscht.“

Der vernichtende Text ergeht sich in zahlreichen weiteren Klischeeaufzählungen, weidet sich am Skandalösen und schließt mit einem Zitat der Science Fiction Times: „Conan hat die Söldnermentalität eines Kongo-Müller.“

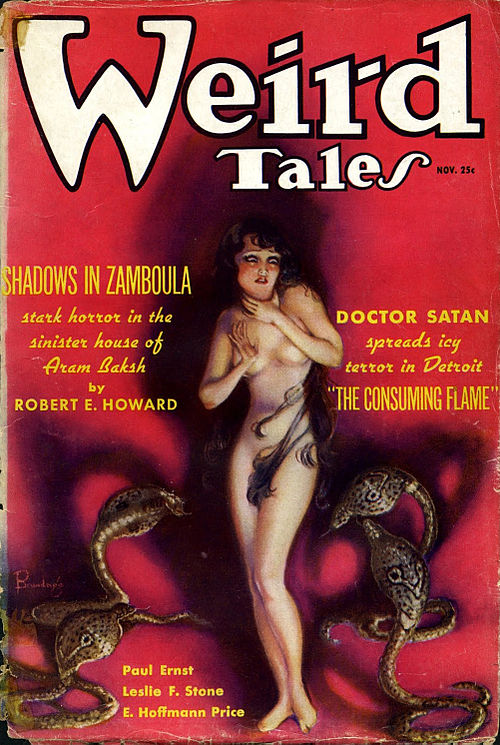

Den Mainstream scherten solche Bedenken wenig. 1982 waren die von L. Sprague de Camp herausgegebenen Compilations mit Conan-Geschichten längst auch in Deutschland äußerst erfolgreich, und dann kam ja noch der Film von John Milius. Aber das sagt noch nichts über die Qualität des Reclam-Verdikts aus, welches – so viel ist schnell klar – mit wenig Sensibilität gegenüber den Produktionsumständen gefällt wurde. Zwar ist es richtig, dass Conan immer wieder leicht bis nicht bekleidete Mädchen aus Gefahren rettet, das war aber vor allem den Anforderungen der amerikanischen Pulps geschuldet, vor allem Weird Tales, die es quasi zur Bedingung machten, dass eine Story nur dann zur Titelstory taugte, wenn nackte Frauen darin vorkamen. Das lief völlig konträr zur ursprünglichen Intention Howards, der sich aber auf Kompromisse einließ, um mit seinen Stories Geld zu verdienen. Die besten Conan-Stories (Phoenix of the Sword, Tower of the Elephant, The Scarlet Citadel, Beyond the Black River) kommen jedoch ohne dieses reißerische Element aus.

Den Mainstream scherten solche Bedenken wenig. 1982 waren die von L. Sprague de Camp herausgegebenen Compilations mit Conan-Geschichten längst auch in Deutschland äußerst erfolgreich, und dann kam ja noch der Film von John Milius. Aber das sagt noch nichts über die Qualität des Reclam-Verdikts aus, welches – so viel ist schnell klar – mit wenig Sensibilität gegenüber den Produktionsumständen gefällt wurde. Zwar ist es richtig, dass Conan immer wieder leicht bis nicht bekleidete Mädchen aus Gefahren rettet, das war aber vor allem den Anforderungen der amerikanischen Pulps geschuldet, vor allem Weird Tales, die es quasi zur Bedingung machten, dass eine Story nur dann zur Titelstory taugte, wenn nackte Frauen darin vorkamen. Das lief völlig konträr zur ursprünglichen Intention Howards, der sich aber auf Kompromisse einließ, um mit seinen Stories Geld zu verdienen. Die besten Conan-Stories (Phoenix of the Sword, Tower of the Elephant, The Scarlet Citadel, Beyond the Black River) kommen jedoch ohne dieses reißerische Element aus.

Eine der berüchtigten Conan Stories, in der Conans Begleiterin von der ersten bis zur letzten Szene aus recht fadenscheinigen Gründen komplett unbekleidet bleibt.

Zusätzlich wurde die Sicht auf Conan lange Zeit durch den Einfluss des SF-Autoren Lyon Sprague de Camps zu stark geprägt, der Robert E. Howard Stories in eine Chronologie (unter)ordnete. Lyon Sprague de Camp und Lin Carter, später auch weitere Epigonen, reicherten die Conan-Chronologie mit eigenen Geschichten und fortgeschriebenen Fragmenten des Originalautor an, so dass nach und nach die Chronik Conans vom Dieb bis zum König immer lückenloser weitergesponnen wurde. Es gibt Robert E. Howard-Fans, die diese Aneignung stark kritisieren. Im Heyne-Verlag erschien über viele Jahre hinweg die von L. Sprague de Camp herausgegebene Reihe, in der die Autoren Howard, de Camp und Carter ständig wechseln. Nach und nach setzte sich aber zunehmend die Sichtweise der Puristen durch, so dass bei Heyne, später auch bei Festa, fast nur noch die von Howard geschriebenen Geschichten neu veröffentlicht wurden. Ich persönlich halte die alte Gemischt-Ausgabe für eine durchaus reizvolle Variante.

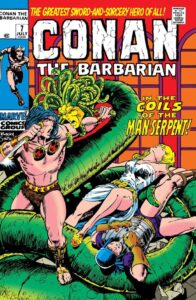

Der Aufstieg der Conan-Comics

Die in den 70er Jahren erschienenen Comicserien Conan und Savage Sword of Conan des Marvel-Verlags adaptierten nahezu alle Stories, ebenso wurden von Roy Thomas und zahlreichen Nachfolgeautoren zahlreiche eigene Abenteuer geschrieben, die aufs Neue den Weg des jungen Barbaren bis zur Königswürde nacherzählen. Ab 2002 begann der Dark Horse-Verlag wiederum eine neue Conan-Serie, wieder ein Mix aus Howard-Adaptionen und neu verfassten Geschichten. Die von 2019 bis 2023 bei Marvel erschienene Neuinterpretation von Conan adaptierte keine Romanvorlagen und platzierte höchstens hier und da kleine Easter Eggs, nachdem die Reihe zuletzt an den englischen Titan-Verlag wanderte interpretierte Autor Jim Zub aber zumindest Howards Conan-Story „The Frost Giant’s Daughter“ neu. Es wird sicher nicht die letzte Neuinterpretation bleiben.

The God in the Bowl

The God in the Bowl

Eine Conan-Geschichte, die Robert E. Howard in den 30er Jahren schrieb, aber nicht an Weird Tales verkaufen konnte, war „The God in the Bowl“, zu deutsch: „Der Gott in der Schale“. In einer von L. Sprague de Camp bearbeiteten Version erschien „The God in the Bowl“ zum ersten Mal 1951. 1970 wurde die Story von John Buscema und Roy Thomas für das siebte Conan-Heft des Marvel-Verlags adaptiert, 2004 erschien die Version von Kurt Busiek und Cary Nord für den Dark Horse-Verlag und 2020 erschien die Story in der Conan-Prachtreihe des Glénat-Verlags, gestaltet von Doug Headline und Emmanuel Civiello. Eine Gegenüberstellung der vier Versionen – selbstverständlich ist auch der Urtext eine eigenständige Version – veranschaulicht, welcher Reiz darin liegen kann, Geschichten immer wieder aufs Neue zu interpretieren.

In der von L. Sprague de Camp verfassten Conan-Chronologie ist „The God in the Bowl“ früh angesiedelt. Als Autor ist ausschließlich Robert E. Howard angegeben, nicht wie bei zahlreichen anderen posthum erschienenen Geschichten eine Co-Autorenschaft, was immer dann der Fall war, wenn de Camp ein Fragment weitergesponnen hat. Es ist ganz offensichtlich eine echte Howard-Story. Am Beispiel von „The God in the Bowl“ lässt sich gut nachvollziehen, wie weit daneben man bei Reclam mit der Einordnung der Conan-Stories lag. Keine nackte Frau an Conans Seite, stattdessen eine überzeugende whodunnit-Atmosphäre vor exotischer Kulisse, die man sich gut als Theaterstück vorstellen kann. Man fühlt sich bei der Lektüre fast an Sherlock Holmes-Stories von Sir Arthur Conan Doyle erinnert.

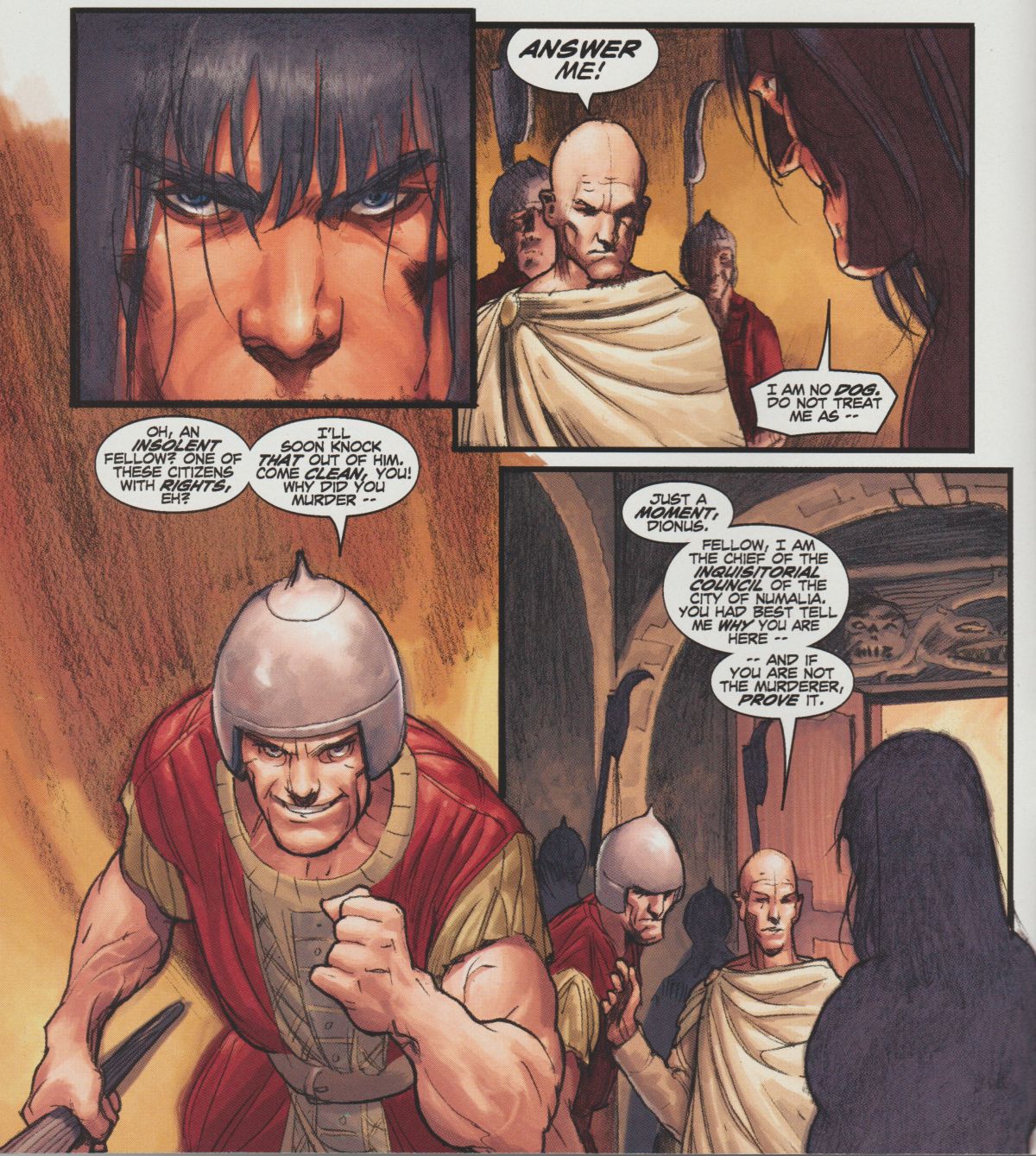

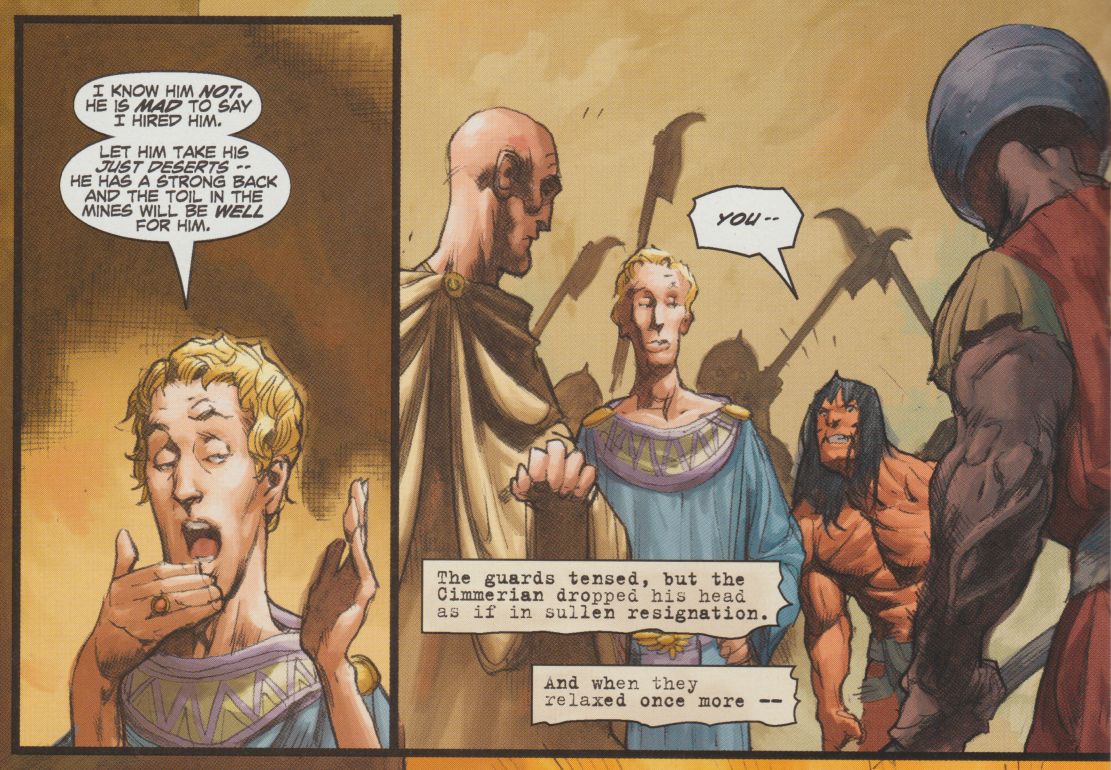

Als Leser wird man in die Kurzgeschichte geworfen, klassischer unvermittelter Einstieg: Conan wird in einem Museum nachts von einem Wärter gestellt, der Verdacht liegt nahe, dass er als Einbrecher soeben den Mord am Museumsbetreiber begangen hat. Es wird ein Inquisitor mit seiner Soldatengarde zu Rate gezogen, später gesellen sich noch der Fahrer des Museumsbetreiber dazu, noch später wird noch der Sohn des Gouverneurs in unmittelbarer Nähe aufgegabelt und der Gruppe zugeführt, ein blasierter Jüngling, der vorgibt, auf dem Nachhauseweg von einem Gelage gewesen zu sein. In Wirklichkeit war es der betrunkene Jüngling, der Conan beauftragt hatte, einen Diamantkelch aus dem Museum zu stehlen, er wollte sich im Schatten des Museums mit Conan treffen, um die Beute entgegenzunehmen. Aber auch der Museumsbetreiber wollte in dieser Nacht ein Verbrechen begehen. Er vermutete ein wertvolles Artefakt in einem versiegelten Grabbehälter, der nur vorübergehend in seiner Obhut war ,darum schlich er selbst in das Museum und brach die Versiegelung. Am nächsten Tag wollte er den Nachtwächter anklagen und für sein Versagen kreuzigen lassen. Der Plan misslang, da er durch den Inhalt des Grabbehältnisses selbst den Tod fand.

„One of these citizens with rights, eh.“ Aus Conan 10, Dark Horse 2004.

In „God in the Bowl“ arbeitet Howard sehr dicht und pointiert heraus, weshalb der Barbar die Zivilisation hasst:

- Sein Auftraggeber, der ihn auf Diebestour schickt, verleugnet ihn und schüttelt den Barbar verächtlich von sich ab: „Ich kenne ihn nicht. Er ist verrückt zu behaupten, ich hätte ihn angestiftet. Soll er seine gerechte Strafe bekommen. Er hat ein breites Kreuz, und die Arbeit in den Minen wird ihm guttun.“

- Der Ermordete hingegen wollte ein Verbrechen begehen und es seinem Wächter in die Schuhe schieben.

- Der Wächter stellt Conan als vermeintlichen Mörder und verlässt sich darauf, dass das System funktioniert.

- Der Inquisitor suggeriert Gerechtigkeit, aber verlässt sich auf seine Folterknachte und Soldaten.

- Die Soldaten schüchtern jeden ein, der ihnen unterlegen ist und machen sich daran, mal aus diesem, mal aus jenem ein Geständnis zu erpressen.

- Als der Inquisitor im Verlauf der Geschichte befürchten muss, das Rätsel ließe sich nicht aufklären, räumt er ein, dass man den Barbaren schon deswegen verurteilen müsse, damit dem Ruf nach Gerechtigkeit Genüge getan wäre.

Oder anders zusammengefasst: „God in the Bowl“ ist ein dichter Reigen, der Korruption und Systemversagen exemplarisch in sehr unterhaltsamer Form durchspielt – bis am Ende Conan der Kragen platzt, er dem Sohn des Gouverneurs zornig den Kopf abschlägt. Am Ende offenbart sich, was den Museumschef letztendlich getötet hat: es war ein Schlangengott, der in dem Begräbnisgefäß darauf gewartet hat, wieder freigelassen zu werden – etwas Fantasy darf es zuletzt dann eben doch sein. Conan tötet den Gott, dann packt ihn das Entsetzen und er sucht das Weite.

Das letzte Bild, in dem der verwöhnte Jüngling noch seinen Kopf auf den Schultern hat. Aus Conan 11, Dark Horse 2004.

Eine dialoglastige Geschichte wie „God in the Bowl“ ist nicht leicht für den Comic zu adaptieren, das Risiko, außer einer visuell langweiligen Parade von Talking Heads wenig liefern zu können, was der Comicadaption einen Mehrwert verleiht, ist groß. Die drei existierenden Comic-Adaptionen sind jedoch jede auf ihre Weise sehr gelungen.

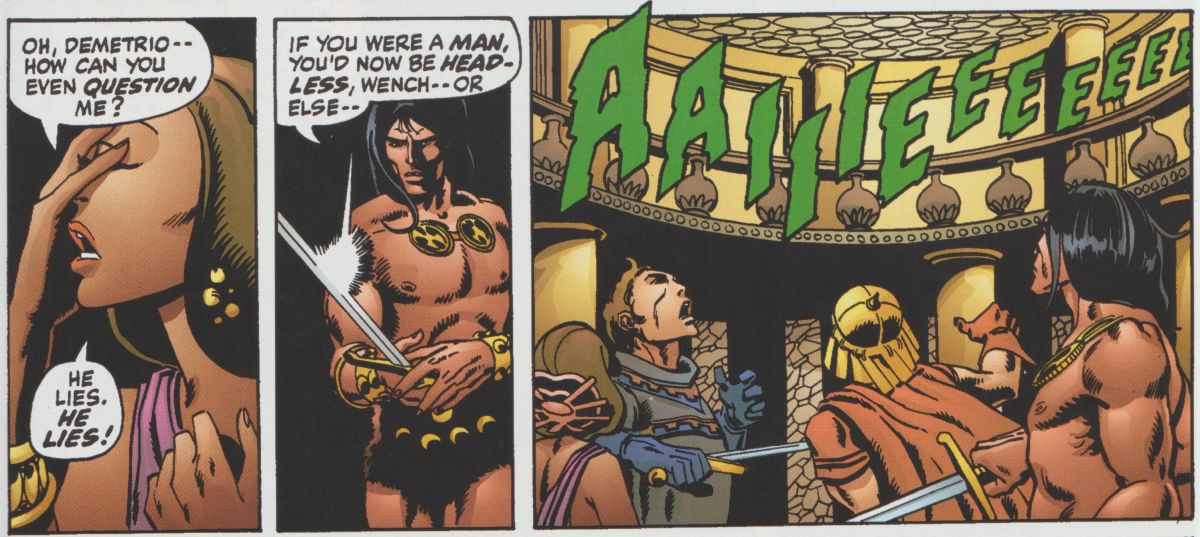

Conan the Barbarian 7 (Roy Thomas, Barry Windsor Smith, Marvel 1971)

Das Heft erschien unter dem Titel „The Lurker within!“. Autor Roy Thomas hat die Kurzgeschichte in eine Rahmenhandlung eingebettet, so dass Conans Motivation, in das Museum einzubrechen, von vorneherein klar ist. Conans Anstifter und Auftraggeber heißt auch in dieser Version Aztrias, ist aber eine Frau, was sich in die durch Roy Thomas früh eingeführte Tradition fügt, dass Conan regelmäßig durch Frauen in Schwierigkeiten gerät. Außerdem erlaubt dieser Kunstgriff dem Erzähler, Conan etwas weniger vehement reagieren zu lassen – er würde doch einer schönen Frau nicht den Kopf abschlagen, wie er es in allen andern Varianten mit dem gähnend hochnäsigen männlichen Pendant anstellt. Das dialoglastige Kernstück der Story – Howards Story besteht im Grunde nur daraus – wird pflichtschuldig und sehr wortdicht auf vier Seiten abgearbeitet, bevor Barry Windsor Smith den Rest des Hefts dazu übergeht, Conans dramatischen Schwertkampf gegen den Schlangengott in Szene zu setzen. So waren die Comics damals. Obwohl die zentrale Story eher pflichtschuldig als spritzig abgearbeitet wird, ist Roy Thomas‘ Neuordnung des Szenarios gut gelungen.

„If you were a man, you’d now be headless.“ Eigentlich ist das schon Meta-Ebene, wenn man weiß, dass dem männliche Pendant der Figur in allen anderen Versionen der Story der Kopf abgeschlagen wird, Aus „Conan the Barbarian 7“, Marvel 1971, hier in der neu kolorierten Ausgabe von Dark Horse.

Conan 10 und 11 (Kurt Busiek, Cary Nord, Dark Horse 2004)

Deutlich mehr Raum für die Story haben sich Cary Nord und Kurt Busiek genommen. Howards „God in the Bowl“ nimmt die Hefte 10 und 11 ein, Heft 9 erzählt eine neue Vorgeschichte, in der wir zwar miterleben, dass Conan einen Auftrag annimmt, das bleibt aber so vage, dass das Überraschungsmoment der Originalstory in der Adaption intakt bleibt. Cary Nords gemeinsam mit Tom Yeates gestaltete Zeichnungen bringen eine souveräne Dynamik in das Kammerspiel und bieten gleichzeitig eine Bühne, in der die Dialoge lebendig und pointiert wirken. Als Adaption ist diese Variante ein echtes Bravourstück. (Bilder siehe oben.)

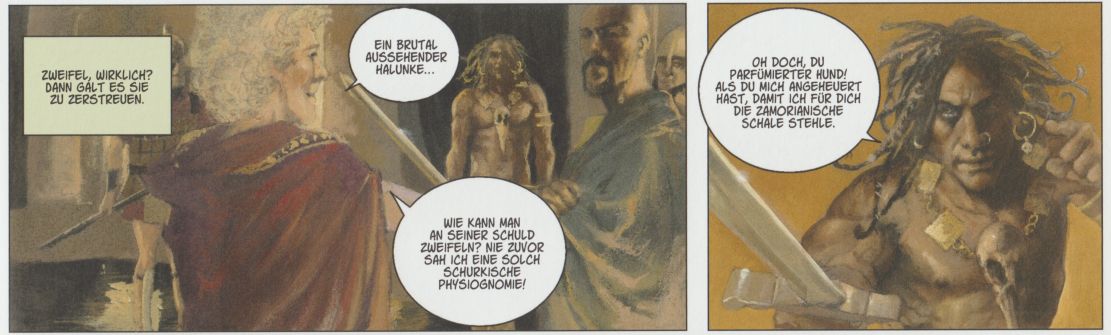

Conan der Cimmerier: Der Gott in der Schale ( Doug Headline, Emmanuel Civiello, 2020, dt. bei Splitter)

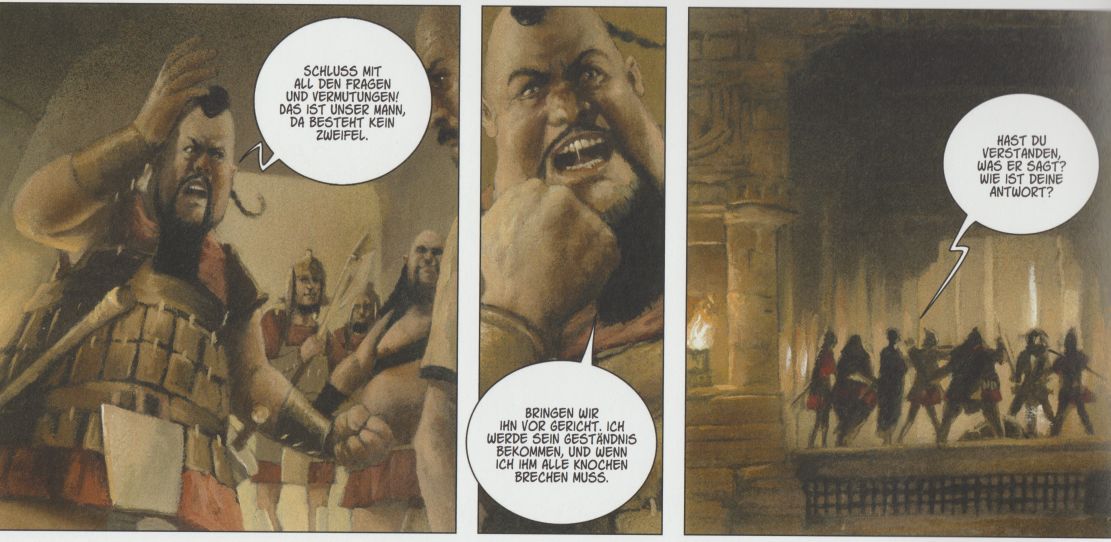

Wie die meisten Conan-Adaptionen des Glénat-Verlags ist auch diese hier eine eigenständige Interpretation, die eine originelle Sichtweise erlaubt. Conan hat hier Dreadlocks und einen Nasenring, was sehr untypisch wirkt und einen sehr indigenen Eindruck vermittelt. Die maßlose Arroganz, mit der die Vertreter der Zivilisation über den Barbaren urteilen und ihn als Akteur nicht ernst nehmen, bis Conan dann doch mit dem Schwert die Verhältnisse neu ordnet, wirkt fast schon wie ein Beitrag zum postkolonialen Diskurs. Ob der Story damit nicht eine Bedeutungsebene zu viel aufgepfropft wird? Emmanuel Civiellos gemaltes Artwork ist deutlich statischer als das dynamische Artwork von Cary Nord und Tom Yeates, es erinnert an gemalte Fantasy-Arbeiten, wie man sie in Zeitschriften wie Schwermetall oder 2000 AD kennt. Es beeindruckt durch seine völlig Andersartigkeit und findet vor allem für den Gott in der Schale, der sich erst gegen Ende der Story zeigt, eine beeindruckende, so noch nie gesehene Darstellung.

Der integre Barbar und sein verkommener Auftraggeber (der parfümierte Hund), ein Vertreter der sogenannten „Zivilisation“. Auch hier das letzte Bild bevor die Gewalt beginnt. Aus „Conan der Cimmerier“, Splitter 2021.

„… und wenn ich ihm alle Knochen brechen muss.“ – Dionus, Handlanger der Inquisition, Stütze der Zivilisation.

Bildquellen:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weird_Tales_1935-11_-_Shadows_in_Zamboula.jpg

Conan 10, 11. Dark Horse 2004

The Chronicles of Conan Volume 1, Dark Horse 2003 (Reprint der Marvel-Hefte in neuer Kolorierung)

Conan der Cimmerier: Der Gott in der Schale, Splitter 2021