30 Jahre Sin City! Ich traute meinen Augen nicht, als ich neulich entdecken durfte, dass meine A-Dame-to-kill-for-Hefte von 1992 rostige Klammern haben. Sigurd–Hefte haben rostige Klammern, ja, aber Sin-City-Hefte aus den 1990ern? Fuck, ich werde alt.

1. Sin City – The Hard Goodbye

Marvs altes Kinderzimmer. Alle Fotos © Dark Horse / Frank Miller

Das erste Kapitel von Sin City, damals noch ohne das später angefügte The Hard Goodbye lernte ich genau im richtigen Alter kennen. Ich war 18, als ich das Fifth Anniversary Special der Anthologieserie Dark Horse Presents in die Hände bekam, und konnte kaum fassen, welche Richtung Miller nun einschlug. Nur acht Seiten und es war klar, wie Miller nach seiner Auszeit, die er sich nach The Dark Knight Returns genommen hatte, gereift war. So fiebrig also kann Action im Comic aussehen, wenn ein Künstler freie Hand hat.

Auch die Texte: Nicht nur, wie sie das Lesetempo lenken, sie sind elementarer Bestandteil des grafischen Konzepts, ein Aspekt, der in der akribisch-pedantischen Verfilmung unwiederbringlich verloren geht, gerade weil sie zwar pflichtschuldig als Off-Kommentar mitgeraunt werden, was aber die grafische Komponente völlig ignoriert, die doch so essenziell ist. Der Film hat den Charme einer handwerklich gut gemachten Werbung für Rasierklingen. Der Comic dagegen ist grafisches Storytelling in Vollendung.

Das erste Sin City war so brutal, abgebrüht und humorlos, dass man beim Lesen fast Angst bekam. Miller erzählt im Stil von James Ellroy – besser gesagt, den Anteil einer Ellroy-Novel, der in den Verfilmungen als zu schrill und unwahrscheinlich weggelassen wird. Dort, wo die Verfilmungen von Black Dahlia (2006) oder L.A. Confidential (1997) abblenden, weil zu krass und horrorlastig für eine Krimi-Verfilmung, genau dort setzt Miller in The Hard Goodbye den Fokus. Die Grenze zur Gewaltpornographie wird mindestens einmal gerissen. Im Comic geht sowas.

2. A Dame to kill for

Mit A Dame to kill (1993) ging es ein knappes Jahr später gut gelaunt weiter. „I plan doing it for a long, long time. I’m having a ball“, schreibt Miller auf der Leserbriefseite des zweiten Hefts.

Diesmal wird im Noir-Feeling nur so gebadet und mit Dwight, dem Schmuddel-Detektiv, der Ehebrecher in flagranti fotografiert, haben wir eine angemessene Noir-Figur, fast wie aus Roman Polanskis Chinatown (1974). Das entschleunigte Erzählen im zweiten Teil gestattet diesmal auch Seitenblicke in der Stadt der Sünde, und wir sehen mit Schaudern, dass eigentlich alles in Sin City nur Kulisse und Fassade ist: eine Schmuddelkneipe, ein Bonzenviertel, ein Prostituiertenviertel, eine Hügelstraße – Miller hat seine L.A.-Horrorvision genauso reduziert, wie Sergio Corbucci 1965 seinen Django ja auch lediglich in einer Sandgrube gedreht hat und in Kulissen, die vermutlich gleichzeitig für mindestens Dutzende anderer Westernproduktionen herhalten mussten. Das hindert Frank Miller nicht daran, eine plot- und wendungsreiche Geschichte zu erzählen, in der Dwight von seiner Ex Ava dazu verführt wird, ihren jetzigen Ehemann zu töten, von dem sie sagt, er würde sie quälen, und ihr Tod wäre nur noch eine Frage von Wochen.

Gegen jedes bessere Wissen macht Dwight den nützlichen Narren für Ava. Zeigt sich aber bereits im Vorfeld, dass er wenig in der Birne hat und innerlich tot wirkt (Noir-Klischee der gescheiterten Existenz), stellt sich mit zunehmendem Verlauf der Handlung heraus, dass Dwight ungefähr so schussfest ist wie Jason Vorhees aus den Freitag-der-Dreizehnte-Filmen. Vier Schüsse steckt er ein, als er den Milliardär Damien Lord umbringt und Ava ihn nach vollzogener Schandtat aus dem Verkehr räumen will, aber sein Kumpel Marv zerrt ihn ins Auto und bringt ihn ins Prostituiertenviertel, wo ihm in einer Notoperation von medizinisch versierten Nutten fachmännisch der Brustkorb aufgebrochen und eine Herzmassage am offenen Herzen gegeben wird. Offensichtlich sind die Prostituierten in Sin City gut ausgebildet.

Dwight macht das Falsche.

Im Rotlichtviertel „Old Town“ immerhin bleiben Prostituierte unbehelligt von der bösen Welt und können auf sich selbst aufpassen – und verirrt sich ein Polizeiauto auf ihren Playground, pulverisieren sie dieses mit automatischen Waffen, um die Bullen gehörig zu erschrecken. Es gibt ein Abkommen zwischen den Prostituierten der Alten Stadt und der Stadtverwaltung, dass die Damen sich selbst schützen und von der Polizei unbehelligt bleiben dürfen, solange sie nur ab und zu für spezielle Dienste zur Verfügung stehen.

Die Reduktion läuft längst auf allen Kanälen: Die Figuren sind stets nur Schablonen, ihre Dialoge sind zwar wortreich, aber drehen sich stets um die einfachsten Dinge: Ich liebe dich, ich hasse dich und wenig sonst – die Handlung von A Dame to kill lässt sich auch ohne Text verstehen. Rein künstlerisch ist das reizvoll und wohl ziemlich exakt so, wie Miller seine Comics haben will – nicht in Konkurrenz zur Literatur, sondern in völliger Abgrenzung davon. In A Dame to kill for entfaltet sich Frank Millers Propaganda-Stil zur vollen Blüte. Dennoch ist A Dame to kill for bei aller Reduktion erstaunlich plotlastig, wendungsreich und auf interessante Weise fast ein Komplementärstück zu The Hard Goodbye – hier auf 160 Seiten totaler Sog und Tempo, dort Entschleunigung und Plot.

3. The Babe wore red

Als nächstes legte Miller 1994 sein erstes Set mit Kurzgeschichten vor, zwei pointierte Miniaturen und eine etwas längere Geschichte um Dwight, der eine Frau vor Killern rettet, eine Runaway Bride, die am Abend vor ihrer Vermählung Reißaus nimmt und fast eine Dummheit begeht. Die Auflösung der Frage, weshalb die Frau in Rot so überzeugt ist, dass ihr Verlobter genauestens darüber Bescheid wisse, was sie gerade Dummes macht, ist charmant: Sie ist Klosternovizin, und den Bund der Ehe hätte sie mit keinem geringeren als Jesus Christus eingehen sollen – der weiß und sieht schließlich alles.

Der rote Dress ist abgelegt.

Frank Miller beendet die Geschichte mit den Worten, dass Jesus der Frau sicher vergeben würde, schließlich habe er schon Schlimmeren vergeben. Prophetische Worte für Frank Miller, der inzwischen – seit ca. 2010 – selbst ebenfalls wohl nur noch von einer höheren Instanz allumfassende Gnade erfahren dürfte. Seine Ausfälle gegenüber der Occupy-Wallstreet-Bewegung sind ebenso wenig vergessen wie seine Superheldenpropaganda Holy Terror gegen arabische Terroristen. Auch seine Militanz kam nicht überall gut an, als er in seinem Blog schrieb: „I wish all those responsible for the Atrocity of 9/11 to burn in hell. I’m too old to serve my country in any other way. Otherwise, I’d gladly be pulling the trigger myself.“ Vielleicht hat man Miller aber auch schlichtweg nicht vergeben, dass er seit Sin City, 300 und seinem satirisch-dystopischen Dark-Knight-Sequel The Dark Knight Strikes Again nur noch wenig Output hatte und er Aufmerksamkeit vor allem über sattsam bekannte Aufreger erregte.

4. The Big Fat Kill

Und dann kam der Big Fat Kill: Die große Stärke dieser Story besteht darin, dass Miller oft auf Erzählökonomie pfeift und Szenen zur maximalen Wirkung genüsslich breit auswalzt. Die Szene, in der im Prostituiertenviertel die Mausefalle zuschnappt, die Damen die Zugangtore zur alten Stadt schließen und dem aggressiv-betrunkenen Ratpack um einen Kotzbrocken namens Jackie-Boy jeden Fluchtweg abschneiden, ist Comic-Gold. Dann kommt Miho mit den langen Messern und jedem ist klar, dass Jackie-Boy und seine Bande bereits tot sind. Das hat Spannung. Man wartet genüsslich auf das Gemetzel und will Blut sehen – und Jackie Boy redet immer noch stupide-aggressiv auf vorübergehende Prostituierte ein, ohne zu wissen, was die Stunde geschlagen hat.

Die größte Sünde dieser Story aber ist, dass Miller einzelne Szenen genüsslich auswalzt, denn Jackie-Boy labert und redet und monologisiert und labert, und als er dann von Miho umgebracht wird und seine Leiche entsorgt werden muss, dann labert er immer noch, nämlich in Dwights Einbildung – so eine Labertasche ist dieser Jackie, dass man ihn nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Schlimmer sind da nur noch Dwights Gedankenschleifen, die in bester Sin-City-Tradition redundant immer um eine kleine Erkenntnis kreisen: dass Jackie Boy ein Hurensohn und seine Ermordung in Old Town eine Atombombe ist, die das Nuttenviertel leicht pulverisieren kann:

„Im fishing around in Jackie-Boy’s pants when I find an atom bomb. Jackie-Boy. You son of a bitch.“

[Boom! ein Blitz!]

„The atom bomb isn’t the first thing I find on him. […] It isn’t until I feel a lump under his belt that I find the atom bomb. […] Jackie-Boy. You son of a bitch. Gail […]takes a look at the atom bomb […]“

Sechs Seiten lang dreht Dwight den Gedanken um die Atombombe im Kopf hin und her, während es bedeutungsschwer donnert, blitzt und regnet, und man will das Buch genervt in die Ecke werfen und schreien: Komm doch mal mal aufn Punkt, Mann.

Kank da schnappt die Falle zu!

Die Antwort ist der Cliffhanger, der die Handlung erst ins Rollen bringt: Jackie-Boy ist ein verdienter Polizeiheld und Miho hat ihn gerade massakriert. Das macht natürlich helle Aufregung, denn wenn in Old Town Polizisten abgemurkst werden, dann dürfen die Prostituierten nicht mehr ihr eigenes Law und Order haben, sondern müssen sich wieder den Gesetzen von Sin City beugen, was heißt, dass sich Old Town wieder Politik, Polizei, Mafia und Zuhältern zu unterwerfen haben – und so verwandelt sich die eingangs so elegante Inszenierung eines eskalierten Abends in eine etwas hanebüchene Story, in der die toughesten Frauen von Sin City plötzlich darauf angewiesen sind, dass Dwight eine Leiche und eine Polizeimarke für sie wegwirft. Da wird Suspension of Disbelief schnell zur obersten Tugend. Grafisch immerhin passiert so einiges und Miller findet genug originelle Perspektiven, dass man sich beim Lesen nie langweilt. Außerdem ist die Geschichte faszinierend rigoros.

5. That Yellow Bastard

Auch in That Yellow Bastard, der vierten Sin-City-Langgeschichte, geht die Hauptfigur den Weg des Zombies, der aufrechte Cop Hartigan, unkorrumpierbar, der einzige Mann aus Sin City, der Eier genug hat, den Politikerspross Roark Junior daran zu hindern, ein kleines elfjähriges Mädchen namens Nancy zu missbrauchen und zu töten. Als Lohn dafür, dass er Roark aus dem Verkehr zieht, wird Hartigan fürchterlich zusammengeschossen und überlebt es doch: Ärzteteams flicken Hartigan im Auftrag von Senator Roark Senior wieder zusammen und heilen sogar sein Herzleiden, nur damit der übermächtige Korruptionspolitiker ihm im Nachhinein die Würde, das Ansehen und die Selbstachtung rauben kann, um Rache für seinen Sohn zu nehmen. Mit perfiden Mitteln wird Hart gezwungen, Verantwortung für das Verbrechen des Roark-Sohns zu übernehmen. Roark zerstört Hartigans Existenz völlig; übrig bleibt der lebende Tote Hartigan, der acht Jahre im Gefängnis lebendig begraben wird und dann, nach seinem Geständnis, ein Kinderschänder zu sein, ein Ausgestoßener und ohne Freunde ist.

Die nackte Zelle.

Es ist kein Nachteil, dass Miller seine Story schlicht und simpel angelegt hat und die Handlung in drei Sätzen leicht nacherzählt werden kann, denn das verleiht ihr Allgemeingültigkeit. That Yellow Bastard kann durchaus politisch gelesen werden und erzählt völlig ironiefrei, humorlos und ohne Hoffnungsschimmer von der Zerstörung eines Lebens.

Die Darstellung der Isolationshaft setzt Standards: Hartigans Gefängniszelle scheint völlig losgelöst vom umgebenden Gebäude und losgelöst vom Rest der Welt, was an die Erfahrungsberichte von Häftlingen erinnert. Man hat das Gefühl, die Welt bestehe nur noch aus Zelle, und manchmal fühlt es sich an, als fahre die Zelle durch den Raum oder bewege sich wie ein Fahrstuhl. Darüber hinaus visualisiert Miller einen Klartraum Hartigans, in dem dieser seine Ketten zerreißt und wie ein Superheld über seine Wächter triumphiert, ein Traum, der schnell an der Realität zerschellt. Auch Hartigans Festhalten an einem einzigen Grashalm Hoffnung ist schmerzhaft realitätsnah, und die sich stetig wiederholenden Gedankenschleifen und der Altmännerstarrsinn haben erzählerisch nie mehr Sinn gemacht als in dieser Episode.

Nachdem Hartigan dann endlich nach seiner völligen Unterwerfung unter Roarks Diktat doch wieder freie Luft atmen darf, wirft Miller noch einmal die Plotmaschine an und führt den gelben Bastard ein – metaphorisch, weil gelb im Englischen für feige steht, handlungsmotiviert, weil Roark Junior auf Medikamente angewiesen ist, die ihm einen gelben Teint verleihen und grafisch, weil Miller ihn aus seiner Schwarzweißgrafik mit flächiger gelber Farbe heraushebt. Das lenkt bisweilen kongenial den Blick des Lesers und schafft ein Gefühl von Beklemmung und Paranoia, wirkt später aber albern, als Junior riesige gelbe Farbkleckse blutet und zuletzt, als er von Hartigan zermatscht wird wie ein Käfer, nur ein riesiger gelber Fleck übrigbleibt. Aber That Yellow Bastard wirkt ohnehin über weite Strecken wie ein Alptraum bei Fieber. Da kann man auch den gelben Bastard als Halluzination akzeptieren.

Schon abgefahren, wie die Farbe hier den Blick lenkt.

Auch wenn Frank Millers Strich hier nicht mehr die rastlose Energie von The Hard Goodbye hat und die Schmuckfarbe die grafische Geschlossenheit hintertreibt, ist Millers Pacing und Erzählrhythmus in großen Teilen grandios. Außerdem sollte nie außer Acht gelassen werden, dass That Yellow Bastard die beste Strip-Club-Sequenz der Serie enthält. Fieberträume und unerreichbare Stripperinnen, die man nur betrachten und nie berühren darf – hier passt wirklich alles zusammen.

6. Daddy’s little Girl

So langsam beginnt Frank Miller, sich zu wiederholen und immer die gleichen Dinge zu erzählen. In Daddy’s little Girl geht es schon wieder um das todbringende Weibchen, das die Männer umgarnt, willenlos macht und killt. Es ist nur eine Kurzgeschichte, zuerst erschienen in dem Jubiläumband A Decade of Dark Horse, ein Jahr später dann noch mal im programmatischen Tales to Offend, in dem Miller gezielt so tat, als wolle er Zensoren triggern. Zentrale Titelfigur dieses Machwerks war der irre Raumfahrer Lance Blastoff, der Kinder auf Fake-Werbeseiten zum Rauchen verführt und ihnen sagt, dass es völlig okay sei, Müll einfach wegzuwerfen. Das war politisch inkorrekt wie nur was und eine Solidaritätsbekundung für den Comic Book Legal Defense Fund, für den Miller sich seit den 1990ern engagiert. Der CBLDF steht dafür ein, dass unter dem ersten Verfassungszusatz der Freedom of Speech jedwede Form von Kunst gestattet sein muss.

Werbung. Aber wer will denn auch von Maschinen bevormundet werden?

In Daddy’s little Girl bittet die 20-jährige Amy ihren Freund Johnny mit großen Rehaugen darum, ihren Vater zu töten, weil er ihrer Liebe im Weg steht. Aber Amy hintergeht Johnny und gibt ihm Platzpatronen, danach verfolgt sie lustvoll, wie Johnny scheitert und wie darauf ihr Vater den erfolglosen Killer erwürgt – dabei wirft sie sich Daddy im pinken Negligee an den Hals, der seinerseits seine Hand auf ihren Hintern legt. Diese Geschichte hätte nun, da so offensichtlich als Provokation gedacht, nicht unbedingt kanonisch und in die Reprints einfließen müssen, aber man kennt ja den Vollständigkeitsdruck, der Sammler umtreibt, so dass hier offensichtlich keine andere Wahl blieb – und Zurückhaltung und Selbstzensur sind ohnehin Tugenden, für die Frank Miller gerade nicht bekannt ist.

7. Blue Eyes

In seinen weiteren Short Stories 1996 und 1997 ist Miller dann nicht mehr so stark im Krawallmodus und gibt solides Business as Usual. Kleine Miniaturen, die meist recht unterhaltsam Motive variieren, eine Geschichte dabei über einen Nazi-Kriegsverbrecher, der von einem Nazijäger in einem Gasofen ermordet wird, was immerhin beweist, dass Sin City von der realen Welt doch nicht völlig abgekapselt ist.

Die Stories um Delia-Blue-Eyes, die Killerin mit den eisblauen Augen, wie stets in bewährter Playboy-/Penthose-Optik, sind unterhaltsame Short-Stories, die den Sin-City-Kosmos um eine Killer-Sekte bereichern, deren Aspiranten sich erst als würdig erweisen, wenn sie töten, was sie am meisten lieben – die dritte Delia-Story ist dabei nur drei Seiten lang und auf geniale Weise minimalistisch-poinitiert, ein später Höhepunkt der Reihe. Außerdem führt uns Miller nach The Big Fat Kill zum zweiten Mal in den verlassenen Dinosaurier-Vergnügungspark der Stadt. Miller zeichnet einfach so wahnsinnig gerne Dinosaurier, egal wie unmotiviert das auch immer sein mag.

Delia.

8. Family Values

Mit Family Values, der vorletzten Sin-City-Story von 1997 hat Miller erstmals eine abgeschlossene Langgeschichte als in sich geschlossene Graphic Novel veröffentlicht, ohne Vorabdruck in Heften. Die Geschichte als misslungen zu betrachten, ist unangebracht, denn dafür ist sie zu unprätentiös und als kleiner Splatterkrimi ist da durchaus ein gewisser Reiz.

Was sich in der Short Story Just Another Saturday Night jedoch bereits angedeutet hat, wird nun deutlich. Die Panel-Layouts sind zunehmend chaotisch, die Texte wüst über die Seiten platziert und die Zeichnungen fast skizzenhaft, was ein krasser Bruch mit dem ursprünglich sehr formstrengen grafischen Konzept ist. Hier ist Miller bereits bei der letzten Phase seines Schwarzweiß-Stils angekommen. Der realistische Stil geht nun parallel einher mit fast cartoonigen Darstellungen der spindeldürren Ninja-Killerin Miho auf Rollschuhen, und die Darstellung von Schnee, Wetter, Sternenhimmel und Straßendreck macht einen ähnlich hypernervösen Eindruck wie die verschlierte Eröffnungssequenz von Holy Terror, das ja ebenfalls vom ästhetischen Gesichtspunkt her kein schönes Werk war – was es vermutlich auch nie hat sein sollen.

Sprachlich ist Family Values im üblichen Frank Miller-Stil mit vielen Wiederholungen und kreisenden Gedankenspiralen gehalten. Inhaltlich wird manchmal rechter Stuss gesprochen, z.B. als der Killer Vito begeistert davon erzählt, dass das Töten mit seinen beiden „Twin-Uzis“ besser als Sex ist: „Twin Uzis, chattering like jackhammers, kicking and kicking – my shoulders jerking with each kick.“ Es nervt und langweilt, wenn man seitenweise lesen muss, wie dumme Leute dummes Zeug reden.

Sauwetter in Sin City

9. To Hell and Back

Nach Family Values blieb Frank Miller seiner Stadt der Sünde vergleichsweise lange fern und gestaltete in der Zwischenzeit mit seiner langjährigen Partnerin Lynn Varley sein Sparta-Gemetzel 300. Ab November 1999 erschien dann To Hell and Back mit dem Untertitel A Sin City Love Story, ein würdiger Abschluss, mit der Frank Miller eine vergleichsweiße leichtfüßige Note anschlägt und dabei ein paar Pirouetten dreht, die einfach sehr viel Spaß machen.

Von grafischer Seite fällt vor allem auf, wie sehr Frank Miller in seiner letzten Sin-City-Story seinen Stil für neue Elemente öffnet. Manche Layouts entsprechen dem fahrigen, wilden Stil von Family Values, dann wieder erzählt er in einer recht konventionellen Panel-Struktur, die man seit The Hard Goodbye von 1991 nicht mehr gesehen hatte und von der man fast meinte, dass Frank Miller das gar nicht mehr könne. Der Mittelteil ist dann im typischen, reduzierten, oft überbelichtet wirkenden Stil, der in Sin City stets dominierte, es gibt ab und an die typischen Farbtupfer, beispielsweise wenn Delia, die Killerin mit den blauen Augen, noch einen eindrucksvollen Auftritt hat. Es gibt viele Panelfolgen, in denen kaum etwas passiert, dann wieder präzise platzierte Höhepunkte, in denen alles auf einmal passiert und – irre – einen Drogentrip, in dem Miller völlig mit der Sin-City-Optik bricht und seinen Helden Warren im Farbenrausch ein Zerrbild seiner Umgebung halluzinieren lässt, Dinosaurier, Roboter und zahlreiche Cameos anderer Comicfiguren von Hellboy bis Hägar inklusive.

To Hell and Back. Auf vielen Seiten erstaunlich aufgeräumte Panels.

Als wäre das nicht genug, gibt es dann noch mitten in der Handlung einen abrupten Szenenwechsel und weiteren Handlungsstrang, für den Miller noch mal den Stil ändert, so dass man sich zeitweise fast in einem Love-and-Rockets-Heft wähnt. Im großen Actionfinale führt Miller dann virtuos die Fäden zusammen und lässt seinen Helden mit dem Mädchen im Cabrio in den Sonnenuntergang fahren. Sin City lässt er damit für immer hinter sich, denn, um es mit Bruce Springsteens Worten zu sagen, „it’s a town for losers and I’m pulling out of here to win“. Was für ein Finale.

Auch die Hauptfigur der finalen Love Story ist positiver als sonst angelegt. Weniger kaputt, weniger gebrochen, dafür mit Eigenschaften, die wohl auch Miller gut beschreiben dürften: Warren ist ein Veteran (das ist Miller nicht), der viel gesehen hat (schon eher), der inzwischen Kunst macht (nah dran) und mit dem Kopf durch die Wand geht, wenn ihm was nicht passt (Jackpot). Wir lernen ihn als Künstler kennen, der für viel Geld eine Aktzeichnung anfertigt. Als er seinem Auftraggeber das fertige Bild zeigt, sagt dieser zu Warren enttäuscht, dass Warren kein Teamplayer mehr sei, denn Warren hat das ursprüngliche Aktmodell in Stoff gehüllt, dabei war doch explizit Pornografie gewünscht. Aber Warren hat noch ein zweites Bild im Ärmel, diesmal ohne Stoff. Der Auftraggeber hat sogleich einen Ständer und ist begeistert. „You‘re a genius“, sagt er, aber dann zerreißt Warren das Bild vor dessen Augen, weil Warren das Pornobild eben nicht mag. Zu simpel. Mit Stoff war die größere Herausforderung, doch für diese Kunst gab es zu wenig Anerkennung.

Nein, das ist nicht „Green Eggs and Ham“. Sin City running wild, going bonkers

So sieht sich Frank Miller auch gerne. Immer der Bad Boy, der sich nie am Nasenring führen lassen will, nicht von DC und nicht von Marvel, und der auch nicht gern Erwartungen bedient, sondern sein eigenes Ding macht.

10. The Terror

Das hat sich auch nach den Anschlägen vom 11. September nicht geändert, doch hat Millers Arbeit seitdem die Leichtigkeit und Unbekümmertheit verlassen, die selbst seine harten Krimis und Politsatiren bis zu einem gewissen Grad auszeichneten. Schon vorher waren in einige seiner Geschichten, vor allem The Dark Knight Returns, faschistische Tendenzen hineininterpretiert worden (hineininterpretieren lässt sich vieles), in den 2000er Jahren jedoch machte Miller zunehmend einen verbitterten und unversöhnlichen Eindruck. Zur Occupy-Wallstreet-Bewegung blieb vor allem sein wütender Blog-Eintrag in Erinnerung, das seien alles „louts, thieves and rapists“. „Wake up, pond scum“, rief er ihnen übers internet zu, „America is at war against a ruthless enemy“.

9/11 in Supermans Metropolis. Aus The Dark Knight Strikes Again, 2002. © DC Comics

Seitdem wurde Millers Werk vielfach neu gedeutet. Alan Moore äußerte, dass er in Sin City lediglich unverhohlenen Sexismus und Misogynie und in 300 unangemessene Geschichtsklitterung erkennen kann, andere Fanseiten unterstellen Miller, seit jeher schon nur sexistisch und rassistisch gewesen zu sein. Der unbedingte Wille zur Abgrenzung von Miller wird deutlich.

Holy Terror, so viel sei gesagt, ist kein erfreuliches Werk, aber immerhin ein eindringliches Zeugnis darüber, was Terror in unseren Herzen anrichten kann, außerdem ein sehr wütender Stinkefinger an all diejenigen, die Miller wegen seiner Haltung damals kritisierten. 9/11 muss Miller sehr zugesetzt haben und wer Millers Haltung aus seinem bequemen Wohnzimmersessel aus kritisiert, sollte vielleicht überdenken, wie es ihm selbst ginge, wenn Flugzeuge in seinem Heimatort einschlagen würden. Miller bedient sich der rassistischen Towelhead-Stereotype zweifelhafter Action-Heuler wie True Lies oder Iron Eagle und sollte dafür zumindest nicht unverhältnismäßig mehr verachtet werden. Im Gegensatz zu den High-End-Produktionen aus Hollywood ist immerhin Millers konsequente und gewollte Hässlichkeit bemerkenswert. Hier kotzt sich jemand einfach nur aus.

Eine besonders eindringliche Szene aus Holy Terror

Miller deswegen von Comicfestivals zu verbannen, wie 2020 in London geschehen, berührt unangenehm. Sein Werk ist zu vielfältig und seine Grafik, Erzähltechnik und Thematiken pauschal abzukanzeln, ist falsch und unangemessen. Miller selbst äußert, dass er den dunklen Lebensabschnitt der Holy-Terror-Ära hinter sich lassen möchte, distanzieren will er sich jedoch nicht, sondern sieht es als integralen Bestandteil seiner Biografie.

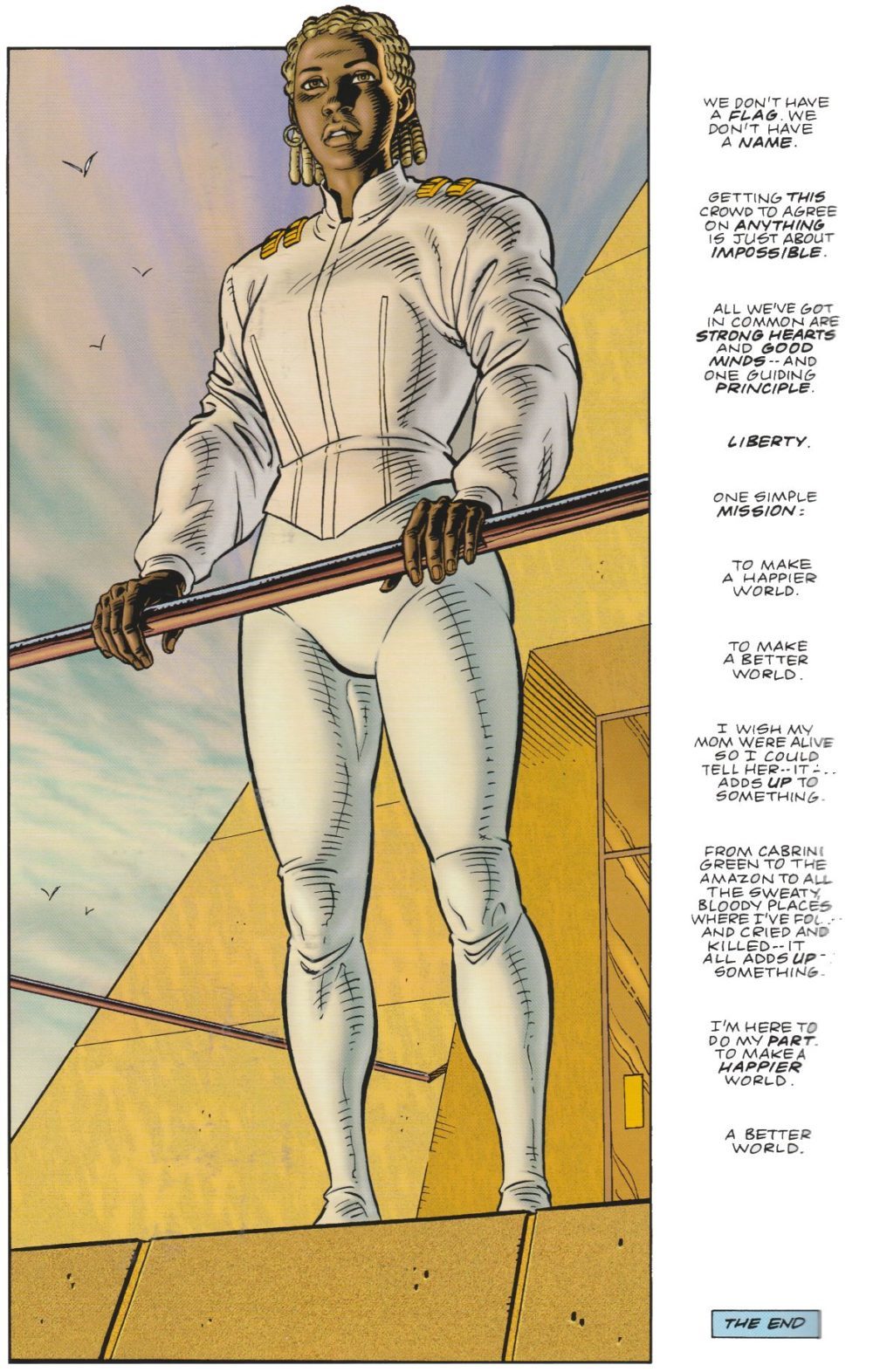

Die emotionale Bandbreite zwischen der optimistischen Aufbruchstimmung seines Martha-Washington-Comics von 1993 und der fast schon autoaggressiven Trotzhaltung von 2010 ist denkbar groß. Alles das macht einen Künstler aus, der in gut kuratierten Galerien zu finden sein sollte, nicht auf schwarzen Listen.

Martha Washington Goes To War, 1993. Wer würde hier nicht mitziehen?