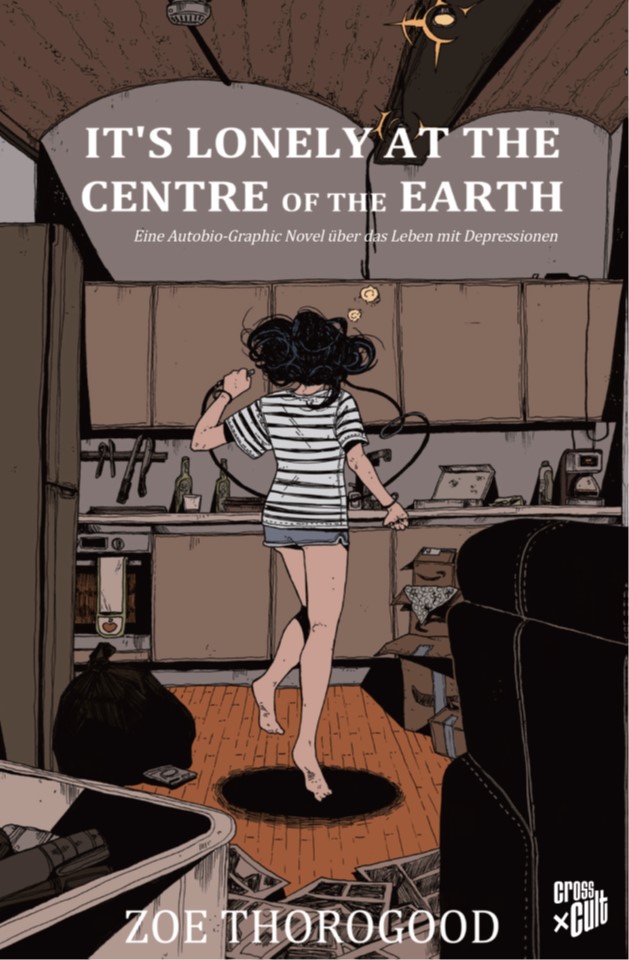

Der Titel ist Programm: hier geht es um genau eine Person. Und der geht es nicht gut (und das sieht spektakulär aus).

Das ist kein Comic zum Lesen. Das ist ein Comic zum Durchblättern, Bewundern, Mitfühlen oder Mitsingen. Zoe Thorogood ist eine aufstrebende britische Comiczeichnerin von Anfang 20, die beschließt, sechs Monate lang einen autobiographischen Comic zu zeichnen. Im Zentrum soll ihr erster Trip in die Vereinigten Staaten stehen, wo sie bei einer Convention einen Kollegen treffen will, mit dem sie einen intensiven virtuellen Flirt pflegt. Als Covid ihr einen Strich durch die Rechnung macht, beschließt sie, ihr Projekt trotzdem weiterzuverfolgen und zeichnet Urlaub mit ihren Eltern, eine Convention in der näheren Umgebung, Alkohol mit ihrer besten Freundin aus Studientagen. Und schließlich schildert sie eben doch eine Reise auf eigene Faust zu ihrem Schwarm in die USA, die in eine Affäre, ein gebrochenes Herz und Tests auf Geschlechtskrankheiten mündet. Am Ende steht eine bittersüße Aufforderung zu Kreativität und zu einem empathischen Interesse am Mitmenschen.

Zoe leidet unter schweren Depressionen mit wahnhaften Zügen, begleitet von ständigen Selbstanklagen und Selbstabwertungen, die sie versucht, in Bilder zu übersetzen. Ihre personifizierte Depression sieht meistens aus wie der Flussgeist aus Chihiro mit dem Gesicht von dem Katzenbus aus Totoro.

Zoe zeichnet sich häufig als Kahlkopf mit langer Nase und maskenhaftem Gesicht, begleitet von unter anderem einem Strichmännchen und einem Mangamädchen, die verdrängte Persönlichkeitsanteile repräsentieren und sie in Streitgespräche über ihren Umgang mit der Depression verwickeln (tatsächlich wirken diese Passagen ein bisschen wie Folgen von Das Leben ist kein Ponyhof ohne Elefant und ohne Spaß). Einmal sieht Zoe Würmer unter ihrer Haut, immer wieder wird sie von den Buchstaben negativer Selbstbeschreibungen im Bild erdrückt. Ihre Gefühle von Unglück und Einsamkeit werden in immer neuen visuellen Metaphern geschildert: Zoe ist klein, zerrissen, übermalt oder vergröbert.

Im starken Kontrast zum Minimalismus der meisten Comics über psychische Krankheiten sieht It’s Lonely at the Centre of the Earth vom grundlegenden Artwork her dabei beinahe aus wie ein Image-Heft aus den 1990ern (im Original ist der Band wirklich beim House of Spawn erschienen): schmale Panels mit dicken Umrisslinien, dazwischen breite Gaps, beinahe jedes Bild wird von übergroßen Figuren mit Hip-Hop-Gestik dominiert, hinter ihnen abgerockte Großstadtkulissen. Mittendrin wird es plötzlich bunt und trippig. Immer wieder musste ich an The Maxx von Sam Keith denken, ebenfalls bei Image, einer der ersten Comics, die sich offensiv mit psychischen Krankheiten beschäftigt haben. Aber während The Maxx sich zwischen (mindestens) drei Realitätsebenen, hundert einprägsamen Monstern als Metaphern für seelische Zustände und ständigen Plottwists verzettelt, verliert Zoe ihren Plot in sich wiederholenden, eigenartig unspezifischen und redundanten Schilderungen von Einsamkeit und Entfremdung. Der extrem elaborierten Graphik steht eine ständige Koketterie mit einer fehlenden Handlung und einer fehlenden Entwicklung gegenüber, an die Zoe uns immer wieder in direkter Ansprache erinnert. Die vielen guten Ideen verpuffen und versanden. Wann erscheint die Grinsekatze, wann das Mangamädchen? Wo ist das Monster mit den vielen Augen später hin verschwunden? Wann sind die Depressionen bunt, wann schwarz-weiß?

Nur ein paar prägende Erinnerungen (unter anderem suizidale Mitschülerinnen, Arbeit in der Legebatterie), ihre Arbeit als Comiczeichnerin (inklusive früher Erfolge), ihre beste Freundin (eine Taube) und ihr Liebhaber (eine Katze) gehen nicht in unfrohen Selbstbezichtigungen unter, die von Thorogood selber immer wieder als einsamer Bühnenmonolog bezeichnet und gezeichnet werden.

Zoe Thorogood ist eine begnadete Zeichnerin. Als Szenaristin hat sie ein Gespür für überraschende Bildkompositionen, als Autorin einen trockenen Humor. Wie sie sich und ihre fürchterlichen psychischen Probleme darstellt, ist auch hier und heute richtig mutig – weitgehend ohne die irgendwie befreienden Provokationen, Aggressionen, die angestrengte Coolness oder die bizarre vage Sexyness, in denen sich manche vergleichbaren Comics gefallen. Und auf diesen Seiten passiert trotz aller selbstgewählter Beschränkungen visuell wirklich viel. Aber dieser Comic ist auch eine durch und durch frustrierende Lektüre. Er erzählt nichts und er schildert zu wenig. Vor allem nicht das Leben mit Depressionen.

Nichts beginnt, nichts endet. Ein rudimentäres Wissen über Thorogoods bisherigen Werdegang wird entweder stillschweigend vorausgesetzt oder spielt keine Rolle. Was Zoe und ihre Freundin verbindet, was sie an ihrem Liebhaber findet, wie die beiden einander gefunden haben, bleibt völlig im Unklaren, obwohl die wenigen Szenen mit zwischenmenschlichen Interaktionen zu den Besten des Buchs gehören. Da ist eine Leere im Zentrum dieses Comics, ein Schweigen, was sich vielleicht zwangsläufig aus dem radikal autofiktionalen Ansatz ergibt.

Zoe will ihre Eltern nicht vorführen, die selber depressive Mutter und den überforderten (und gewalttätigen?) Vater. Sie vertritt den (vor allem in Amerika immer noch üblichen Ansatz), Depressionen als angeborene neurologische Besonderheit zu sehen (anderes Thema), was Betroffene entlasten soll, und die Comiczeichnerin davon befreit, den Anfang oder die Geschichte ihrer Krankheit schildern zu müssen. Sie will ihren Liebhaber nicht dämonisieren und thematisiert ungern Intimität. Das alles ist mehr als verständlich, ebenso wie ihr niemand verübeln kann, dass sie ihre ohnehin recht weitgehenden Entblößungen nicht noch weitertreibt und ihre Probleme im Detail auf dem Papier darstellt, seziert und hinterfragt. Nur stehen wir in der Folge vor einer unglücklichen Person in weitgehend leeren Bildern, die uns (sicherlich berechtigte!) dramatische Aussagen über ihre schlechte Verfassung beinahe ohne Kontext um die Ohren haut. Dass sie sich dabei verformt und verfärbt, gegen Sprechblasen und Panelränder kämpft, betont letztendlich nur den verzweifelten Solipsismus und vermittelt verblüffend wenig neue Einsichten. Zahllose eindrückliche Bilder, Sätze und Episoden gehen im Endlosmonolog letztendlich unter.

Vor zehn Jahren hat die Autorin Megan Boyle mit ihrer Autofiktion Liveblog ernst gemacht und ihr alltägliches, von depressiven Zuständen geprägtes Leben quasi in Echtzeit im Netz dokumentiert. Das war der wohl unvermeidliche frühe Höhepunkt eines Trends, der mit Autor*innen wie Sheila Heti einerseits, andererseits mit Blogs und Chats zur Selbsthilfe bei psychischen Problemen begonnen hatte und der seitdem nicht abgeebbt ist. Gerade mit ihren Leerstellen wollen diese Werke zu einer Gemeinschaft der Verwundeten einladen. Dabei scheint der Kontrast zwischen einem privilegierten Status in der Außenwelt und einem katastrophalen Innenleben zu diesem Subgenre dazuzugehören (Thorogood erwähnt immer wieder die ihr offenbar von der Kritik verpasste Zuschreibung, „die Zukunft des Comics“ zu sein). Der dabei demonstrative, integre Verzicht auf Dramatisierung führt, wenigstens in meinen Augen, allerdings nicht zu mehr Authentizität, sondern zu größerer Beliebigkeit.

Dramaturgie ist kein Eskapismus, sondern ganz im Gegenteil eine Methode zur Konfrontation und Analyse. Ohne Dramaturgie können wir einen Comic nur durchblättern, bewundern, mitfühlen, mitsingen und uns irgendwie angesprochen und gemeint fühlen. Wenn uns das gelingt.

Reichlich verstolperter, mutiger und eitler Monolog über das Leben mit schweren Depressionen, der ein grafisches Feuerwerk nach dem anderen abbrennt

It’s Lonely at the Centre of the Earth

It’s Lonely at the Centre of the EarthCross Cult, 2024

Text und Zeichnungen: Zoe Thorogood

Übersetzung: Stephanie Pannen

192 Seiten, Farbe, Softcover

Preis: 25,00 Euro

ISBN: 978-3-98666-490-9

2 Kommentare