In Zeiten, in denen erfolgreiche Webcomics die vielfache Leserschaft von Printcomic-Bestsellern haben, wird offensichtlich, wie die althergebrachten Definitionen des Mediums immer mehr an ihre Grenzen stoßen. In diesem Essay spricht sich unser Gastautor gegen die herkömmliche Trennung von gedruckten und digitalen Comics aus und plädiert für eine neue und offenere Sichtweise auf den Comic an sich.

Eine noch umfangreichere Version dieses Artikels ist unter dem Titel „Gibt es eine Ästhetik des Webcomic?“ in Webcomic im Fokus – eine Dokumentation zu finden. Diese von der Webcomic-Initiative ‚Comic Solidarity‘ herausgegebene Materialsammlung macht die Beiträge der gleichnamigen Veranstaltungsreihe des Comic-Salons Erlangen 2014 zugänglich.

Die Beschäftigung von Comicforschern mit dem Webcomic lässt sich in zwei Strömungen unterteilen. Auf der einen Seite untersuchen Forscher die wandelnden kommunikativen und sozialen Funktionen des Comics: weg von einseitiger (one to many), hin zu wechselseitiger, interpersonaler bzw. vernetzter Kommunikation (many to many) – häufig in Einklang mit optimistischen Einschätzungen der partizipatorischen Natur des ‚Web 2.0‘. Auf der anderen Seite untersucht und sucht man eine „spezifische, von anderen Comics unterscheidbare Ästhetik“[1], wie die Comicforscher Lars Banhold und David Freis es formulieren – oder mit Björn Hammels Worten: „Was kann ein Webcomic, was ein Printcomic nicht kann?“[2]

Um hier zu einem kleinen Konsens zu gelangen, müsste man genau angeben können, wie man eigentlich die Ästhetik des ‚Comics‘ allgemein – als übergeordneter Kategorie – begreift. Und bei einer solchen Definition fangen die Probleme ja bekanntlich an. Dieser Artikel möchte zeigen, warum eine abschließende Definition des (Web-)Comics weder wünschenswert noch möglich ist; wie diese Frage in den letzten Jahren gerade durch den Webcomic auf neue Weisen durcheinander geraten ist; und welche Chancen sich darin für unser Verständnis des Comics generell ausmachen lassen – gleichgültig ob als Kunstform, Genre, Medium oder Gestaltungsprinzip.

Was ist eigentlich Comic?

Als sich im Jahre 1995 die französische Kulturpolitik besonders comicaffin zeigen wollte, um gemeinsam mit den Amerikanern das hundertjährige Jubiläum der Geburtsstunde des Comic zu feiern (Richard F. Outcaults Yellow Kid), da wurde ihr von Comickritikern vorgeworfen, die Kunstform sei schon 50 Jahre älter und eine europäische bzw. sogar französischsprachige Erfindung. Schon in den Komischen Bildromanen des Schweizers Rodolphe Töpffer läge die wahre Geburtstunde des Comic[3] Als Deutscher darf man dabei auch mitreden und vorsichtig in Richtung Wilhelm Busch schielen, wobei eben beide – Töpffer und Busch – noch keine Sprechblasen kennen und Text- und Bildraum klar voneinander trennen. Die meisten, gerade der früheren Folgen von Outcaults Yellow Kid verbinden hingegen zwar Schriftlichkeit und Bildlichkeit, verzichten aber mit ihren Einzelbildern (Genrezeichnungen aus dem urbanen Immigrantenghetto) oft auf den Aspekt der Sequenzialität, also der Bildfolge. Kriterien dafür, was für einen Comic ‚eigentlich‘ ausschlaggebend ist, gäbe es viele weitere. Neben der Verbindung von Text und Bild (die etwa der amerikanische Theoretiker Robert C. Harvey zu einer einflussreichen Comicdefinition gemacht hat)[4] oder der Bildfolge (am Bekanntesten durch Will Eisners Begriff der Sequential Art, auf den auch Scott McCloud aufbaut)[5], gäbe es viele weitere Bestimmungsstücke: etwa die räumliche Komposition der Panels auf der Seite, die über das bloße Nacheinander hinausgeht. In diese Richtung versteht der französische Theoretiker Thierry Groensteen seine Comic-Definition[6], was historisch erst bei Winsor McCays Little Nemo ab 1905 systematisch zum Einsatz kam.

Bei all diesen Definitionsfragen geht es schlussendlich immer um eine von zwei Strategien: auszuschließen, was eigentlich kein Comic mehr sein soll (z.B. Einzelbilder, Cartoons, Photoromane, Bilderbücher), oder umgekehrt: einzuschließen, welche gar nicht so benannten Gegenstände eigentlich doch schon immer Comics waren (z.B. mittelalterliche Bilderbögen, der Wandteppich von Bayeux, die Trajanssäule usw.). Im Zentrum steht in beiden Fällen der Begriff der Eigentlichkeit[7]. Man verwendet einen Begriff demnach ‚uneigentlich‘, wenn sich die Menge der Gegenstände, die unter ihn fallen, nicht mehr mit der Menge der Merkmale deckt, die er umfasst: wenn man ihn also übertragen oder metaphorisch verwendet.[8] Das, was dem Comic demnach zu eigen ist, ist eben das Prinzip (oder die Prinzipien), auf dem er grundlegend beruht – und darunter verstehen eben die meisten etwas anderes. Ein erhellendes Beispiel: Der Tim & Struppi-Schöpfer Hergé meinte etwa, seine Frühwerke, in denen die Bilder noch mit Erzählertexten unterlegt waren, seien eigentlich noch keine Comics gewesen (sondern ‚nur illustrierte Bilder‘) – das wären sie erst durch die Integration von Sprechblasen geworden.[9] Würde man dem zustimmen, gälte dieses negative Urteil natürlich auch für Hal Fosters Prinz Eisenherz und viele andere der größten Comic-Klassiker. Jede ‚Eigentlichkeit‘ wird so zum definitorischen Kern des (Comic-)Begriffs, vor dem wir ihn überhaupt denken und identifizieren können. Das Problem ist dabei nur: Die Vorannahme, welche Menge an Gegenstände unter unseren Begriff fallen, bestimmt die Summe der Eigenschaften, die wir daran auffinden – und ebenso umgekehrt.

Was hier passiert, ist durch und durch typisch für jede Mediengeschichtsschreibung: Aus dem weiten Spektrum aller möglichen Eigenschaften einer Kommunikationssituation werden bestimmte ausgewählt, die auf grundverschiedenen (kulturellen, produktionstechnischen, zeichentheoretischen, institutionellen oder ästhetischen) Ebenen liegen können. Man wird stets solche Merkmale heranziehen, welche das fragliche Medium am besten von anderen unterscheidet. Der Film wurde erst durch Bezüge, Vergleiche und Abgrenzungen zu bereits bekannten Medien – Literatur und Theater – zu einer eigenständigen Kunstform.[10] Auch der gegenteilige Versuch, ihn eben nicht mehr ‚nur als abgefilmtes Theater‘ zu begreifen, bediente sich fremdmedialer Metaphern wie: visuelle Musik, Bilder-Sprache usw.. Derlei intermediale Vergleiche und Konzepte stehen hinter und vor jeder unserer ‚Einzelmedien‘-Vorstellungen.[11] Die Kriterien dafür verändern sich natürlich besonders in Zeiten technologischer Umbrüche, da wir nun andere Vergleiche und Abgrenzungen durchführen und neue begriffliche ‚Filter‘ auf den Plan rufen.

Was wir vom digitalen Comic lernen können

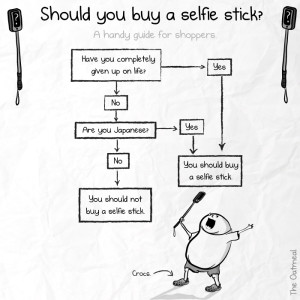

Was hat all dies mit dem digitalen Comic zu tun? Sehr viel. Unsere Vergleiche beginnen sich zu wandeln. Wir verstehen den Comic z.B. überhaupt erst als „Graphic Novel“, weil wir hier Vergleiche mit der Literatur suchen, und als Sequenzielle Kunst, weil wir Vergleiche mit der Malerei suchen.[12] Bezüge, die ihn gleichzeitig adeln, aber stets auch abgrenzen sollen (indem wir dann wieder spezifizieren und etwa nur Bildfolgen oder erzählende Bilder zulassen). Sehen wir uns aber viele der populärsten aktuellen Webcomic-Serien wie Randall Munroes XKCD, Will Samaris‘, Ray Yamartinos und Rafaan Anvaris Doghouse Diaries, Matthew Inmans The Oatmeal oder auch Schloggers (Johanna Baumanns) Blog Gehirnfürze und andere Comics an, werden wir feststellen, dass viele Episoden nur aus einzelnen Bildern bzw. graphischen Kommentierungen von Alltagsbeobachtungen bestehen.[13] Viele enthalten nicht einmal Bilder im ‚eigentlichen‘ Sinne, sondern komische Diagramme, Graphen und Infografiken, die in kaum einer Comic-Definition je auftauchen würden.[14] Offensichtlich steht dies nicht dem Verständnis der Serien als Webcomics im Weg – The Oatmeal erhielt am 25. Juli 2014 mit dem Eisner Award für „Best Digital Comic“ sogar einen der renommiertesten Comicpreise. Schlogger wurde 2013 die deutsche Lebensfenster-Auszeichnung für den besten Webcomic verliehen.

Dieser Preis ist laut Jury für „graphisches Blogen“ ausgeschrieben. Eine wunderbare Wortschöpfung, die den Bezug zu ‚klassischen‘ Nachbarmedien gar nicht erst sucht und neue digitale Praktiken als Bezugspunkt wählt: Man lässt sich vom Social-Media-Gebrauch, von Youtube-Videos und Message Boards inspirieren, ‚shared‘ Comic-Folgen wie kommentierte Fotos oder animierte Gifs.

Die Formensprache des Comic weitet sich aus. Sie tut dies ebenfalls durch neue Multimedia-Bestandteile, durch Integration von bewegten Inhalten, interaktiven Elementen oder Tonspuren. Dadurch stellt sich ein Problem, das im analogen Bereich nie gegeben war: „Sinnvoll und wichtig hingegen sind Abgrenzungen zu Zeichentrickfilm und Spiel“, meint Björn Hammel[15] und fügt gleich hinzu: auch zu Motion Comics (etwa den animierten Adaptionen von Batman: Mad Love oder Watchmen). Zu diesem Zweck geraten ganz neue Unterscheidungskriterien in den Blick. Ein hitziger, auf den Seiten des Comics Journal geführter Schlagabtausch zwischen Fantagraphics-Verleger Gary Groth und Scott McCloud[16] entzündete sich 2001 unter anderem am Streitpunkt, ob Animationselemente in Webcomics gehören. Während McCloud diese neuen Gestaltungsmittel begrüßte, erschienen sie dem Print-Puristen Groth geschmacklos und lächerlich.[17] Ohne diesen wertenden Unterton erklärt auch der Comicforscher Jakob F. Dittmar, die Identität des Comics höre vermutlich dort auf, wo animierte Bewegungen und Voice-Over-Texte hineinspielten. Das entscheidende Comic-Element sei die individuell kontrollierbare Zeitlichkeit der Lektüreerfahrung: „Comics are to be read according to individual pacing and interests“.[18]

Zieht man aber nicht das Attribut der Unbewegtheit, sondern das der Leserkontrolle über diese Bewegung als Unterscheidung heran, wie einer der ersten Webcomic-Stars, Demian.5, es in einem Interview ausgedrückt hat („Comics are Control!“),[19] so fallen auch digitale Experimente wie Stevan Živadinovićs Hobo Lobo of Camelin oder wagemutige Folgen in Kilian Wildes und Felix Schittigs Tale of Fiction[20] noch unter diese Definition. Wenn eine animierte Sequenz beliebig vor- und rückscrollbar ist (für jeden Leser in einer selbstgewählten Geschwindigkeit), dann bleibt die definitorische Feststellung „Comics are Control“ erhalten, so auch der Webcomicpionier Daniel Merlin Goodbrey.[21] Zusätzlich stellt er mit noch schärferen Unterscheidungsparametern fest: Auch für automatisierte, ‚geloopte‘ Bewegungen (wie in Demian.5s gepriesenem Online-Meisterwerk When I am King) gibt es bereits Print-Präzedenzfälle. Obelix, der seine Fäuste im Kreis schwingt, oder ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Solche ‚polymorphen‘ Bilder, wie der Comic-Kognitionsforscher Neil Cohn sie nennt,[22] präsentierten schon immer mehr als zeitliche Einzelmomentaufnahmen, nämlich: kontinuierliche Bewegungen als konzeptuelle Einheiten. Bei sparsamem Einsatz animierter GIFs, so Goodbrey, handelte es sich somit um nichts anderes als ein technisches Update dieses uralten Prinzips. In beiden Fällen dienen somit neu-‚entdeckte‘, abstraktere Kriterien einerseits dazu, auch am ‚klassischen‘ Comic alte Gestaltungsprinzipien neu zu verstehen; sie fungieren andererseits dazu, digitale und analoge Comics auf ein gemeinsames Vergleichsplateau zu hieven, indem sie als Variationen der selben ästhetischen Konzepte erscheinen.

Diese Strategie lässt sich auch umkehren: Das sicherlich bekannteste Prinzip zur Unterscheidung beider Seiten ist der Infinite Canvas, die „unendliche Leinwand“: die Möglichkeit, durch überwundene Druckseitenbegrenzung auf das Umblättern verzichten und kontinuierlich weiterzulesen zu können – wie in Daniel Lieskes Wormworld Saga. Der Infinite Canvas und die vielfältigen Möglichkeiten, ihn narrativ einzusetzen, wurden seither auch zur Gallionsfigur eines Webästhetik-Begriffs, der eben nur im Digitalen denkbar ist. Wirft man aber einen Blick in McClouds Reinventing Comics zurück, in dem das Konzept das erste Mal auftauchte, so stellt man fest, dass McCloud ihn gerade nicht als Zäsur, als Abgrenzung zum ‚eigentlichen‘ Comic verstanden wissen will. Im Gegenteil: Er führt ihn mit Rückgriff auf die Trajanssäule und den Bayeux-Wandteppich ein, wo ebenfalls bereits kontinuierlich und umbruchsfrei, in einer „unbroken Reading Line“, einer ungebrochenen Leselinie, erzählt wurde.[23] Nicht das Digitale des Web ist hier die Technologie, die das ‚eigentliche‘ Prinzip Comic unter neue Bedingungen stellt, sondern umgekehrt: Die Printtechnik erscheint so als Medienzäsur, welche eine Segmentierung und Fragmentarisierung des Leseflusses erzwang.

Ebenso flexibel, wie sich der Infinite Canvas also rhetorisch deuten lässt, verhält es sich mit dem ‚Gegenpol‘ dieser „unbroken Reading Line“: dem Umblättern. Obgleich das Blättern scheinbar typisch durch Druckvorgaben bedingt ist (so will es McCloud), sieht Goodbrey das Blättern erneut – als Gestaltungsprinzip – besonders im Web ermöglicht: Als Konzept der Panel Delivery, dem kontrollierbaren „Bilder-Nachschub“, der bei jedem Weiterklicken zum Tragen kommt: Dies ist narrativ vielseitig einsetzbar, wenn etwa in Mark Waids digitalem Comic Insufferable auf thrillbent.com ein ‚Weiter‘-Klick den Leser zunächst zur folgenden Seite, in Schlüsselmomenten hingegen nur zum anschließenden Panel trägt. Solch dramaturgische Verzögerungen lassen sich im Web für Spannungsaufbau und Pacing vervollkommnen – die künstlerische Kontrolle über Anzahl, Reihenfolge und Anordnung neuer Panels, die pro Klick enthüllt werden, kann Zeitempfinden und Dramaturgie massiv beeinflussen. Sehr spannende Einsatzmöglichkeiten dieser Technik finden sich auch in einer anderen thrillbent-Serie, The Endling von Jonathan Larsens und Cecilia Latellas: Anstelle von neuen Panels bekommt der Leser hier per „Weiter“-Klick häufig überraschend nur Veränderungen innerhalb des Bildes, „One-Page-Effects“[24], zu sehen. Ein neuer Webcomic von 2014, Lorenzo Ghettis To Be Continued, basiert ganz wesentlich auf solchen Spielen mit dem Interface: Fast jede Episode verfügt über eine eigene Benutzerführung. Goodbreys Argument ist hier somit zusammenfassend, dass die digitale Technik den ‚Reichtum kompositorischer Tricks‘ nur vergrößert und weiterträgt, der etwa durch Seitenbegrenzungen schon immer zum Grundvokabular des Comics gehört hat.[25]

Was also ist der Normalzustand, was die medial bedingte Variation? Unsere jeweilige Definition vermag, so beliebig sie nach all diesen Beispielen auch erscheinen mag, viel über angenommene mediale Ausgangssituationen und Vorannahmen enthüllen; und damit lässt sich auch ein veränderter, schärferer Blick auf alle anderen Comicwerke und ihre Kompositionen gewinnen. Wir sind nicht durch Webcomics gezwungen, technische Entstehungsbedingungen des Comics mitzudenken: Wir werden darauf gestoßen, dass wir dies auch in Printmedien immer getan haben. Die industrielle Zeitungsproduktion der Tabloid-Presse zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eben nicht nur ein ‚bloßes Trägermedium‘, sondern untrennbar verknüpft mit bestimmten Erzählformen des Daily Strips, an denen sich auch noch heute die Webcomics wie Tatsuya Ishidas Sinfest orientieren: An Wochentagen erscheint Sinfest in schwarzweiß, an Sonntagen in Farbe, eine augenzwinkernde Referenz an älteste Zeitungsstrip-Traditionen.

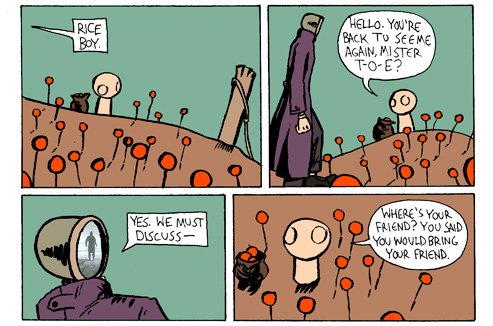

Gemeinsamkeiten all dieser Möglichkeiten, den digitalen Comic zu verstehen, sind sicher dadurch bedingt, dass er ein Stück weit die Freiheit besitzt, sein eigenes Format selbst zu wählen: seine Formensprachen, und Limitierungen, ja selbst, ob er überhaupt primär ‚als Comic‘ aufgefasst werden will – oder als nur ein Element zwischen Texten und Multimedia-Hybriden in Blogs, Online-Magazinen, Illustrationsseiten und Social Media-Profilen. „When I visit a website it is not clear exactly, what kind of text/image/motion nexus I will be encountering“, hebt der Medienforscher Scott Bukatman gerade als Potential und Chance heraus.[26] Damit nähert sich der Comic nicht nur erneut dem klassischen Magazin an, sondern auch wieder den Ursprüngen des Comic Strip: ein unsauberer Fremdkörper zwischen den Kolumnenspalten der Tabloid-Presse, der durchaus auch als Provokation der ‚ordentlichen‘ Textkultur verstanden werden wollte. Auch das ist nur eine Option von vielen, denn dass der Webcomic Vertreter hervorgebracht hat, die mit Fug und Recht als Meisterwerke gelten (neben When I am King fällt z.B. sofort Evan Dahms Rice Boy ein), dürfte kaum noch bestritten sein.

Wir können (wie McCloud) all diese technologischen, soziokulturellen und historischen Faktoren ausblenden und ‚Comic‘ zu einem universellen Gestaltungsprinzip erheben – und dabei viele interessante Unterschiede eher herabspielen. Oder wir können aus dem gewaltigen Spektrum von Bildergeschichten, Mangas, Bande Dessinées, Comics, Webcomics, Cartoons (und was wir sonst noch heranziehen möchten) durch enge Kriterienfilter einen ‚eigentlichen Kern‘ herausschneiden. Nichts davon wird ‚richtiger‘ sein als anderes – allenfalls spannender für eine originelle Perspektive.

Nicht über, sondern mit Comics nachdenken

Wenn eine ‚objektive‘ Definition des Comics – und des Webcomics – also nicht möglich ist, wenn das ‚Comic-sein‘ eines Gegenstands eine ziemlich wandelbare Auffassung ist … ist dann nicht jeder Begriff ganz beliebig? Bleibt dann nicht der Rückzug in einen etwas zynischen Relativismus? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es hat lange gedauert, bis ein abwertendes Verständnis des Comic als „Massenzeichenware“[27] überwunden wurde, und ein solcher Weg lässt sich schwer abkürzen. Solche Aushandlungsprozesse werden umso wichtiger, je weniger ‚das gute Argument‘ abschließend belegbar ist. Begriffe leisten immer Lobbyarbeit – nicht nur für diejenigen, die von einer günstigen Definition profitieren, sondern vor allem für diejenigen, denen wir das Definitionsrecht zugestehen. Es geht nicht darum, Konstrukte abzuschaffen, es geht darum, sie zu besetzen. Dem Webcomic wurde vielfach ein Demokratisierungspotential zugesprochen. Das ist McClouds Idee des überwundenen Gatekeepers: Nicht mehr alleine die Verlage können entscheiden, was innovativ ist, wer Künstler genannt werden darf … So könnten Geschichten erzählt werden, die sperrig und unbequem sind, die nicht in etablierte Marktstrukturen passen. Das mag richtig sein. Das politische Potential des Webcomic beginnt aber bereits viel früher: nicht erst durch Werke, sondern durch die Provokation seiner wandelbaren Existenz; durch neue, ‚unsaubere‘ Ausdrucksformen, die unsere geregelten Vorstellungen von Kunst, Kommerz, Kommunikation und auch Fan Fiction irgendwie durcheinander bringen. Der Medienwissenschaftler Ramòn Reichert findet dafür die schöne Formulierung, durch digitale Praktiken „die Theorie des Comics anders zu denken“.[28]

Wenn Webcomicserien wie Penny Arcade auf viele Millionen Leser pro Monat kommen, während selbst die weltweit erfolgreichsten Mainstream-Comics kaum mehrere Hunderttausend erreichen, dann werden hier Realitäten geschaffen, auf die zu reagieren ist. In manchen Fällen mag es dafür hinderlich sein, sich allzusehr an hergebrachten Begriffen zu orientieren. Manchmal mag es aber auch noch hinderlicher sein, sich auf ein überzeitliches Ur-Prinzip wie Sequential Art zurückzuziehen, das all die kleinen und großen Differenzen einfach verschluckt – manchmal sind z.B. auch die Unterschiede zwischen den Gegenstandsklassen, die wir als ‚Web-Comic‘ und ‚Web-Manga/Doujinshi‘ unterscheiden, aufschlussreicher als ihre Gemeinsamkeiten. It’s up for discussion.

Es dürfte klar geworden sein, dass es ganz und gar nicht als Provokation verstanden werden sollte, festzuhalten: Es gibt ‚eigentlich‘ keine Comics. Es gibt Begriffe. Es gibt Praxen. Leute produzieren Dinge und andere Leute benennen Dinge. Manche machen sogar beides – und beide Seiten können einander gegenseitig inspirieren. Nichts davon ist unwichtig, und nichts davon ist trivial. Denn es lohnt in der Tat, für einen ‚guten‘ (Web-)Comic-Begriff zu streiten! Es lohnt sich, da ein formidabler Begriff unsere Aufmerksamkeit auf ganz neue Aspekte dieser unsauberen, ‚uneigentlichen‘ Gestaltungsform lenken kann. Insofern sollte man vielleicht auch irgendwann die Theorie beiseite lassen und nicht nur über Comics, sondern auch mit Comics nachdenken: unsere Begriffe und Konzepte durch Webcomics erweitern lassen;

beziehungsweise durch das, wie auch immer wir es nennen mögen.[29]

[1] Lars Banhold und David Freis (2011): „Von postmodernen Katzen, abwesenden Katzen und Dinosaurier reitenden Banditen: Medienästhetik, Distribution und medialer Kontext von Webcomic“ In: Comics intermedial: Beiträge zu einem interdisziplinären Forschungsfeld. Hg. v. Christian Bachmann. Christian A. Bachmann Verlag, S. 159–179; S. 175.

[2] Björn Hammel (2014): Webcomics: Einführung und Typologie. Christian A. Bachmann Verlag, S. 48.

[3] Vgl. Thomas Becker (2013): „Einführung. Legitimität des Comics zwischen interkulturellen und intermedialen Transfers” In: Comic. Intermedialität und Legitimität eines popkulturellen Mediums. Hg. v. dems.: Christian A. Bachmann Verlag, S. 7–19; S. 11. Dass es im asiatischen Raum, insbesondere in Japan, natürlich ebenfalls seit Jahrhunderten reiche Traditionen des visuellen Erzählens gibt, sollte nicht unerwähnt bleiben, vgl. z.B. Stephan Köhn (2005): Traditionen visuellen Erzählens in Japan: Eine paradigmatische Untersuchung der Entwicklungslinien vom Faltschirmbild zum narrativen Manga. Harrassowitz.

[4] Robert C. Harvey (2001): „Comedy at the Juncture of Word and Image“ In: The Language of Comics: Word and Image. Hg. v. Robin Varnum und Christina T. Gibbons. University Press of Mississippi, S. 75–96.

[5] Will Eisner (1985): Comics and Sequential Art. Poorhouse Press.

[6] Thierry Groensteen (2007): The System of Comics. University Press of Mississippi. Wer Freude an solchen Debatten hat, findet ausgezeichnete Überblicke darüber bei Groensteen selbst (2014: „Definitions“ In: The French Comics Theory Reader. Leuven University Press, S. 93–114) oder, methodisch systematischer, bei Ian Hague (2013): „A Defining Problem“ In: Comics & Politik. Comics & Politics. Hg. v. Stephan Packard. Christian A. Bachmann Verlag, S. 73–88.

[7] Schlägt man ein Wörterbuch der Philosophie auf, findet man unter diesem Begriff lange Diskussionen darüber, was Heidegger gut und was Adorno ganz schlecht fand. Darum geht es hier nicht.

[8] Ein guter Einstieg in die Metapherntheorie findet sich z.B. bei Anselm Haverkamp (1996): Theorie der Metapher. 2. Aufl. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

[9] Vgl. Catherine Khordoc (2001): „The Comic Book’s Soundtrack: Visual Sound Effects in Asterix“ In: The Language of Comics. Word and Image. Hg. v. Robin Varnum und Christian T. Gibbons. University Press of Mississippi, S. 156–173; S. 157.

[10] Vgl. Lars Elleström (2010): „The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations” In: Media Borders, Mulimodality and Intermediality. Hg. v. dems.. Palgrave McMillan, S. 11–50; S.25.

[11] Vgl. Jens Schröter (1998): „Intermedialität. Facette und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen Begriffs” In: Montage/av 7.2, S. 129–154.

[12] Vgl. Jan Baetens (2012): „Words and Images in the Contemporary American Graphic Novel“ In: Travels in Intermedia[lity]. ReBlurring the Boundaries, Hg. v. Bernd Herzogenrath. University of New England Press, S. 92–110.

[13] Zur Diskussion des Einzelbildes und dem Zusammenhang zu Webcomic-Definitonen vgl. auch Hammel: S. 18ff.

[14] Vgl. Lukas R. A. Wilde (2012): Der Witz der Relationen. Komische Inkongruenz und diagrammatisches Schlussfolgern im Webcomic XKCD. Ibidem.

[15] Hammel: S. 25.

[16] Vgl. Damien Cave (2001): „No laughing Matter. BANG! POW! ZAP! Online comics come under assault from the art form’s old guard” In: Salon.com

[17] Gary Groth (2001). „McCloud Cuckoo Land“ In: The Comics Journal, 232.

[18] Jakob F. Dittmar (2012): „Digital Comics“ In: Scandinavian Journal of Comic Art, 1.2. S. 82–91; S.89.

[19] Vgl. Cave.

[20] Ich weise an dieser Stelle auf meine verwandtschaftliche und kreative Verbindung zu diesem Projekt bzw. einem der Schöpfer hin. Als Beispiel ist es jedoch zu treffend, um hier zu fehlen.

[21] Daniel Merlin Goodbrey (2013): „Digital comics – New Tools and Tropes“ In: Studies in Comics, 4.1, S. 185–198; S. 194.

[22] Neil Cohn (2010): „The Limits of Time and Transitions: Challenges to Theories of Sequential Image Comprehension“ In: Studies in Comics, 1.1, S. 127–147.

[23] Vgl. Scott McCloud (2000). Reinventing Comics. How Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form. Paradox Press, S. 218.

[24] Vgl. Hammel: S. 67.

[25] Goodbrey: S. 191.

[26] Scott Bukatman (2011): „Online Comics and the Reframing of the Moving Image“ In: The New Media Book. Hg. v. Dan Harries. Univ. of California Press, S. 133–143; S. 136.

[27] Wiltrud U. Drechsel et al.: (Hgg.) (1984): Massenzeichenware. Die gesellschaftliche und ideologische Funktion der Comics. Suhrkamp.

[28] Ramòn Reichert (2011): „Die Medienästhetik der Webcomics“ In: Theorien des Comics. Ein Reader, Hg. v. dems., Barbara Eder und Elisabeth Klar. Transcript, S. 121–141; S. 138.

[29] Für wertvolle Beobachtungen und Anmerkungen zu diesem Artikel bin ich Andreas Völlinger und Felix Schittig zu Dank verpflichtet. Eine ausführlichere Diskussion zur ‚Medialität‘ des Comic aus medientheoretischer Perspektive findet sich online unter Lukas R. A. Wilde (2014): „Was unterscheiden Comic-‚Medien‘?“ In: Closure. Kieler e-Journal für Comicforschung, 1, S. 25–50. Mit Bezug zum Webcomic auch bald in Lukas R.A. Wilde (2015): „Distinguishing Mediality. The Problem of Identifying Forms and Features of Digital Comics“ In: Digital Comics. A Special-Themed Issue of Networking Knowledge. Hg. v. Daniel Merlin Goodbrey und Jayms Nichols.

Eine sehr schöne Beobachtung, ja… Schriftbildlichkeit in all ihren Facetten erweitert das Bedeutungsspektrum literarischer Ausdrucksmittel; auch das sind zunächst einmal „fremdmedial“ konnotierte Formen, obgleich schon Laurence Sterne 176X in „The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman“ sehr viel damit experimentiert hat. Denkt man Schriftbildlichkeit weiter, landet man in einem Bereich, der in der Literaturwissenschaft bereits als neues Genre diskutiert wird, dem „multimodalen Roman“: Mark Haddons „The Curious Incident of the Dog in the Night“ (2003), Graham Rawles „Woman’s World“ (2005) oder Reif Larsens „The Selected Works of T.S. Spivet“ (2009). In Deutschland natürlich auch die Arbeiten von Walter Moers… Die Texte werden hier von einer großen Bandbreite an Skizzen, Notizen, Photograpien und Karten begleitet, überlagern sich oder ändern Farbe und Gestaltung…. Über solche „Extrembeispiele“ wie Mark Z. Danielewskis „House of Leaves“ (2000) wurde dann auch ein ums andere Mal gefragt, „ist das noch Roman?“ – keine Ahnung, aber ganz interessant allemal. Wie wenig solche Formexperimente auch „bloße Spielereien“ sein müssen (also: wie phantastisch sich auch Inhalte damit erzählen lassen), zeigt Jonathan Sanfran Foers „Extremely Loud and Incredibly Close“ (2005) ganz ausgezeichnet, finde ich.

Das ist ein ziemlich anregender Artikel.

Wenn von „unsauberen Ausdrucksformen“ die Rede ist, kann man dann eigentlich auch den Schreibstil von Stephen King bereits darunter verstehen? Normalerweise ist Literatur ja auf die 26 Zeichen des Alphabets begrenzt, aber Stephen King hat Kursivschreibweise und Gesperrtschrift ja von seinem ersten Roman an als Gestaltungselement verwendet. Ich lade mal den Scan einer Seite hoch (aus dem Roman Dead Zone), in der dieses Gestaltungsprinzip eingesetzt wird. Das ist doch schon fast hybrides Erzählen. Ich finde, King weitet die Grenzen des Mediums, eigentlich ebenso wie Blinkeffekte im Webcomic, nur auf einer anderen Ebene. Und auf eine sehr rudimentäre und abstrakte Art und Weise ist das doch auch schon grafisches Erzählen.