Immer wieder kommt es vor, dass Comics veröffentlicht werden, oft sogar für Geld. Wederhake und Frisch wollen diese Entwicklung nicht länger unkommentiert lassen. Heute gelesen: Kinderland von Mawil und Packeis von Simon Schwartz.

FRISCH: Das neueste Werk von Markus Witzel, alias Mawil, erzählt ein tragisches Schicksal der jüngeren deutschen Geschichte. Nicht etwa das eines Thälmann-Pioniers im Ost-Berlin des Jahres 1989, dessen Kindheit durch den Mauerfall jäh beendet wird—nein. Es ist die beklemmende Chronik eines sportlich erzählten Pingpong-Comics, der unter der Direktive des Kunstkombinats Dirk Rehm zu einem von vielen sperrigen, in Planwirtschaft produzierten Pappziegeln wird, mit denen die fleißigen Genossen aus dem Berliner Graphic-Novel-Politbüro den deutschen Comic einmauern. (Wir erinnern uns: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“)

Ost-Sandmännchen, Tierpark-Mütze, Mosaik und „DDR-Indianer“: Die für die ersten Kästchen der ersten Seite gewählten Symbole sind durchaus effizient. Ob die Ortsbestimmung mit dem Holzhammer notwendig ist, darf man anzweifeln, aber unter den Fehltritten, die Kinderland ins Stolpern bringen, bleibt das letztlich ein kleiner. Jedenfalls soll offenbar auch der Letzte von Anfang an wissen, wo die Musik spielt, auch wenn er null über den Comic mitbekommen, die Uniformen auf dem Cover nicht erkannt, die Rückseite nicht gelesen hat und weitere Details—hier und da Dialekt, Russisch in der Schule, eine Kutte mit Prinzip-Aufnäher etc. pp.—nicht zu deuten weiß.

Die symbolträchtigen Bilder hätten natürlich einfach Einstimmung auf einen freimütig nostalgischen, semiautobiographischen Comic sein können, denn ihre Gegenwart in einem Kinderzimmer ist ja irgendwo auch glaubhaft. Im Kontext eines Schinkens über den „Vorabend der Wende“ wird der Kitsch aber zum Kalkül. Man soll nicht bloß eingestimmt, sondern gleich an die Hand genommen werden, denn zum Anspruch und Hauptmerkmal der German Graphic Novel, sich möglichst oberlehrerhaft an ihr Publikum ranzuwanzen, gehört eben auch, dass man es für doof hält.

Die erste Seite ist damit emblematisch für die Malaise von Kinderland. Es kommen nach ihr noch weitere 289, auf denen zweierlei überdeutlich wird. Erstens: Hier steckt irgendwo ein ziemlich guter Comic drin über Kinder, die Spaß an Tischtennis haben. Zweitens: Dieser Comic hat mit dem Mauerfall ungefähr so viel zu tun wie David Hasselhoff—er spielt halt da, und er schmeißt sich in die Berliner Kulisse des Jahres 1989, als wäre sie auch bloß irgendeine speckige Glitzerjoppe von der Kirmes. Mehr aber auch nicht.

Das ist extrem schade, denn solange Mawils Buch—sagen wir, auf den ersten 250 Seiten oder so—eine verklärte, nostalgiebesoffene und unterm Strich gar nicht mal so besondere Kindheitserinnerung sein darf, funktioniert es unverschämt gut.

Ich nehme Mawil seinen Mirco Watzke weitgehend ab. Er ist mir nicht unsympathisch, und seine Welt kommt mir gespenstisch vertraut vor. Ich war selber Messdiener; war regelmäßig unter den Letzten, wenn es in Sport darum ging, Mannschaften zusammenzustellen; hab eine Zeit lang Briefmarken gesammelt, bis ich merkte, dass das strunzlangweilig ist; hab mit Freunden Pornoheftchen in vermoderten Häusern am Waldrand gefunden; bin in ganz ähnlichen Bussen zur Schule gefahren und kann mich noch ganz genau an den dämmernden Horror erinnern, morgens in der falschen Linie zu sitzen; dass petzen nicht cool ist, hab ich auch irgendwann lernen müssen; sogar die Sitzbank um den Baum in Mircos Schulhof—überhaupt, dieser Schulhof!—sieht haargenau so aus wie an meiner Schule, ich schwör. Mawil ist ein paar Jahre älter als ich, aber die machen offenbar gar nicht so viel aus. Könnte man die Nostalgie meiner Generation um das Jahr 1989 in Flaschen abfüllen, würde das Gesöff ungefähr so riechen und schmecken, wie Kinderland sich über weite Strecken liest. Mawil bringt es rüber. Mawil kann verdammt gut erzählen, wenn er einfach mal erzählt. Wenn er sich nicht in eine Sackgasse erzählt, die an einer Mauer endet.

Dass ich nicht im Osten Berlins aufgewachsen bin, sondern in der saarländischen Provinz, tut der Identifikation keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Strukturen scheinen vertraut. Okay, statt am FKK-Strand lagen wir halt im Freibad, statt Altstoffe sammeln war ich Kirchenblatt austragen, und ein Telefon hatten Fritschkes viel früher als Watzkes. Aber Mircos Pionieruniform ist meiner Pfadfinderkluft gar nicht so unähnlich; statt Ernst Thälmann hatten wir Robert Baden-Powell, statt bei der FDJ waren wir bei der DPSG (oder der KSJ); statt „Pioniernachmittagen“ hatten wir „Sippenstunde“; die Pioniere waren „immer bereit“, wir Pfadfinder „allzeit bereit“. Bleibt sich alles relativ gleich.

Hier und da schnappt Mirco mal etwas vom Rübermachen auf und davon, wie gefährlich es sein soll, das auch nur offen auszusprechen, aber wirklich spürbar werden die sich daraus ergebenden Zwänge in der Geschichte nicht. Da wäre noch die kurze, sonnenalleeige Episode über die Bedeutung des Tauschhandels im repressiven Planstaat, aber mehr als eine nette Anekdote ist auch das nicht. Zentrale Konflikte entstehen daraus keine; unterm Strich hätte Kinderland zu 99 Prozent auch genau so auf der anderen Seite der Mauer spielen können. Mircos Irrungen sind im Wesentlichen meine.

Anlass zu einem politisch bedingten Konflikt böte am ehesten Mircos Freund Torsten. Dessen Vater ist aus der DDR geflohen, was zur Folge hat, dass Torsten zwar zu den ganzen Mitläufern um sich herum auf Distanz bleibt, dem Westen und seinen vermeintlichen Werten aber nicht viel weniger argwöhnisch gegenübersteht. Torsten will sich gar nicht für eine der beiden Seiten entscheiden, wie es sein Vater und seine Mitschüler getan haben; es ist die Teilung selbst, unter der er leidet. Torsten ist das personifizierte Berlin. Und da er nicht nur als Metapher, sondern auch als Figur glaubwürdig ist, darf das durchaus als guter Ansatz gelten. Es wäre eine Steilvorlage für die Art von German Graphic Novel gewesen, die einem das Cover und das ganze Drumrum vorgaukeln wollen.

Und dann fährt Mawil das Ding vor die Mauer.

Er kann—will?—auch mit Torsten nichts anfangen. Dass der sich in der völlig lustlos inszenierten Schlusssequenz versehentlich schwer mit dem Taschenmesser verletzt, als er seine Blutsbruderschaft mit Mirco besiegeln will, ist der Gipfel der Belanglosigkeit einer bisweilen traumhaft schön erzählten, am Ende aber grauslig wurstigen Geschichte.

Warum lautet der finale Spruch „Ihr seid doch keine Kinder mehr“? Weil das Buch Kinderland heißt. Warum heißt das Buch Kinderland und zeigt Kinder in Pionieruniform auf dem Cover? Weil man suggerieren will, Kinderland erzählte uns was über die DDR. Warum ist Mircos Kindheit ausgerechnet in der siebten Klasse vorbei, nicht etwa in der sechsten oder in der achten? Weil in der siebten halt offenbar die Mauer fiel. Warum verletzt sich Torsten schwer mit dem Taschenmesser? Weil wir auf Seite 287 von 290 sind, die Mauer gefallen ist und das Buch jetzt so enden muss, dass Titel und Werbung irgendwie gerechtfertigt sind.

Warum zum Teufel soll mit dem Fall der Mauer überhaupt Mircos Kindheit vorbei gewesen sein? Ist Mircos Schule vielleicht mit der Mauer umgekippt? War alles plötzlich ganz anders als vorher? Wie denn genau? Hätte man ja erzählen—oder wenigstens andeuten—können, wenn das tatsächlich der Gegenstand des Buchs gewesen wäre und nicht bloß eine unterbelichtete PR-Schablone. Mawil gibt sich nicht mal besonders viel Mühe so zu tun, als sei das Ende von Kinderland irgendwie aus den Figuren oder der Handlung heraus motiviert, was fast schon wieder ein bisschen sympathisch ist. Aber nur fast.

Warum „Kinderland“? Warum die Pioniere auf dem Cover? Warum „Vorabend der Wende“? Die tatsächliche Antwort darauf ist ganz einfach, und sie hat nicht das Geringste mit Mircos oder Torstens Geschichte zu tun. Sie lautet: Graphic Novel, Max-und-Moritz-Preis, Feuilleton—koste es, was es wolle. Das Argument, man könne Kinderland die teils belämmerten Kritiken und die Verkaufsstrategie der Graphic-Novel-Lobby nicht ankreiden, fände ich überzeugender, wenn das lustlose Non-Sequitur-Ende des Comics, samt Titel und Cover, nicht auf Biegen und Brechen genau darauf abzielen würde.

Kinderland ist nicht arm an möglichen Ansätzen, aber letztlich wird keiner davon ernstgenommen und konsequent verfolgt. Vieles ist möglich, wie selbst in Deutschland ein paar Unbeirrte zeigen: ein verstörendes autobiographisches Opus Magnum mit Bezug zur deutschen Geschichte (Reiche kann das); eine Sammlung unprätentiöser, aufmerksam beobachteter Anekdoten (Dahmen kann das); ein smarter, fiktionalisierter Pop-Comic mit ungeahnten persönlichen Einblicken (Burrini, Graupner und Wüstefeld können das); oder gar eine wilde, nostalgische Sause über die Freundschaft zweier Jungs, die einfach bloß Tischtennis spielen wollen (Mawil hätte das gekonnt).

Die gute Nachricht ist, dass die Graphic-Novel-Apparatschiks in den deutschen Verlagen, Feuilletons und Comic-Jurys zwar mittlerweile Geschichten kaputt kriegen, aber kein Talent. Mawil ist einer von den richtig Guten, und es gibt ein paar richtig gute Sequenzen in Kinderland, an denen man trotz allem große Freude haben kann. Die täuschen aber nicht darüber hinweg, wie schlecht beraten Autoren wie Mawil sind, und wie beschränkt und mutlos der deutsche Comic inzwischen geworden ist.

Die Graphic Novel ist in Deutschland nicht der bessere Comic, da haben sie uns 2009 schon die Wahrheit gesagt; die Graphic Novel ist in Deutschland der einzige Comic—zumindest für all diejenigen, die darauf hoffen wollen, in ihrer Erzählkunst wahr- und ernstgenommen zu werden. Wie erstickend endgültig sich die „Begriffsdebatte“ von damals tatsächlich erledigt hat, das erkennt man nun etwa daran, dass auf Büchern wie Kinderland längst kein Graphic-Novel-Sticker mehr kleben muss, um ihre einfältige Graphicnovelhaftigkeit auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Insofern versinnbildlicht Kinderland die ganze Traurigkeit des deutschen Comicbetriebs der Gegenwart.

All in all, it’s just another brick in the wall.

* * *

WEDERHAKE: Eigentlich, Frisch, ist das Genöle über die Rotopol- und die GraNo-Finken, wie ich den graphicnovelistisch-industriellen Komplex auch gerne (und zum ersten Mal) nenne, ja meine Masche. Aber das hast du so fein gemacht, dass ich jetzt versuche, meinen guten Vorsatz, 2015 in keine GraNo-Debatte hereinzugeraten, mal zumindest bis März durchzuhalten und mich wieder mehr auf den Comic an sich konzentriere. Der ist total solide. Das Problem ist, und da touchiert sich mein Ansatz ein wenig mit deinem, das, was daraus gemacht wird oder gemacht worden ist. Hinten drauf wirbt Reprodukt mit einem Zitat aus einer Welt-Rezension, das besagt: „Wer das Leben in der DDR verstehen will, muss Mawils Kinderland lesen.“ Und das ist der Albatros ums Genick, der Mawils Comic in den Abgrund reißt.

Das hier ist die Fortsetzung von Arne Bellstorfs Acht, neun, zehn mit anderen Mitteln: Seit rund zehn Jahren darf jeder mal die Belanglosigkeit seiner Kindheit auf dem Lande oder in der Vorstadt in Form einer Graphic Novel präsentieren. Und Mawils Vorstadt war halt Ostberlin.

Es ist ja nicht so, dass der Comic nichts kann. Die Art, wie Mawil sich am Anfang Zeit lässt, um ein Gefühl für den Ort, sei es das Kinderzimmer, seien es die Straßen Ostberlins, sei es der Schulhof, zu schaffen, sagt mir sehr zu. Da funktioniert dann das entschleunigte Erzählen. Und es gibt immer wieder Momente und Passagen, die wirklich witzig sind (die Tauschhandelssequenz) und teils über den ganzen Comic aufgebaut werden, ehe die Punchline folgt (der Junge, der auf seinem „Nu, pogodi!“-Telespiel endlich den Highscore knackt … und keiner bekommt es mit). Mal ganz zu schweigen von einigen richtig toll designten Szenen: Das ganze Tischtennis-Duell so um Seite 180 herum, mit dem langsam aufziehenden Gewitter und den sich ins Extreme deformierenden Körpern? Das ist eine der imposantesten Passagen, die ich seit langem im deutschen Comic gesehen habe. Das funktioniert erzählerisch, das ist wahnsinnig kinetisch und toll anzusehen. An der Stelle merkt man, was Mawil so drauf hat, wenn er in die Vollen geht.

Das Ärgerliche ist nur, dass er außer diesem einen, richtig explosiven Ausbruch fast den gesamten Rest des Comics mit angezogener Handbremse im ersten Gang fährt. Und den Trabi-Witz erspare ich mir hier sogar. Rund die ersten zwei Drittel der Geschichte haben das narrative Vorwärtsmoment eines Gletschers. Das ist da keine Graphic Novel, das ist da ein Graphic Diaabend: Eine Vignette nach der anderen, die Erlebnisse aus dem Alltagsleben eines Siebtklässlers Ende der Achtziger zeigt, ohne dass diese in der Form wirkliche Bedeutung für die eigentliche Geschichte haben, die so rund um Seite 160 beginnt. Es ist nicht so, dass da gar nichts passiert, was für unser Verständnis der Figuren wichtig ist, es ist nur so wenig, dass man fragen muss, warum es dafür über 100 Seiten braucht. Und auf diesen über 100 Seiten kommt mir Kinderland so vor, als würde mir Mawil die ganze Zeit auf die Schulter klopfen und fragen: Kennst du das hier noch? Das hier kennst du auch, oder? Gut, immerhin weiß ich jetzt, dass Westen und Osten schon damals kulturell sehr eng waren. Schnatterinchen, das Sandmännchen, LCD-Spiele, Tipp-Topp, Brennball, Winnetou, das kenne ich auch. Ein Jungenzimmer bei der Klassenfahrt benahm sich bei uns nicht anders und sogar bei uns im Westen waren Steinplatten heiß, wenn sie in der Sonne lagen und man barfuß drüber gehen musste. Das haut dich um, wa?

Ich muss es Mawil ja lassen: Ein gutes Auge für diese Szenen hat er, der Wiedererkennungseffekt ist da und das fühlt sich alles glaubwürdig an, was mehr Können erfordert, als ein bloßes Runterrattern von „Dinge, die es 1989 gab“. Aber ob das nun wirklich einen tieferen Erkenntnisgewinn über „das Leben in der DDR“ bietet, sei dahin gestellt. Es bietet immerhin einen Einblick in das Leben von Siebtklässlern um 1989, wobei ich mich ja frage, für wen—außer für andere Siebtklässler von 1989 (und das Feuilleton)—so etwas jetzt sonderlich interessant ist. Irgendwen muss es ja geben, der all diese Graphic Novels zu diesem Thema liest.

Und weil das hier aber eben in Ostberlin in den Tagen vor der Wende spielt, blitzt halt doch immer mal wieder das System durch: Hier ein Bild der Mauer, da die Sorge vor Stasi-Spitzeln, dort wieder das Gespräch über Republikflucht, danach die Erkenntnis, dass Religion in der DDR verpöhnt war, und an ganz anderer Stelle die linientreue Pionierleiterin, die auch Westfernsehen guckt und den Spiegel liest. Das ist aber an keiner Stelle weniger Staffage und Wiedererkennungsfetisch als die LCD-Spiele und der Rundlauf beim Pausen-Pingpong.

Als klar wird, dass der Vater von Torsten abgehauen ist und Mirco andeutet, dass seine Familie vielleicht auch aus der DDR abhauen will, dachte ich, dass Mawil jetzt hier politisch wird. Das hatte ich nach den Kritiken so erwartet. Wird er aber nicht. Was legitim ist: Mawils Fokus ist „Kindheit“, nicht „DDR-Politik“. Nur ist das der Fokus, den der Comic in Presse und Vermarktung bekommen hat, und in der Hinsicht ist Kinderland schlicht eine Mogelpackung. Das Politischste im Comic sind ein paar sperrig eingestreute Zitate: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, sagt ein Mann mit Zeitung mit Gorbi-Titelbild unter dem Arm, falls das nicht deutlich genug war. „Niemand will hier einen Tischtennis-Wettbewerb organisieren.“ Und dann ist da noch die kleine, dicke Klassenstreberin, die keiner mag: Angela Werkel. Und die kommt nicht einmal vor, sondern durch den ganzen Comic hindurch. Und jedes Mal reißt sie mich aus der Geschichte weil ich mir denke: „Angela Werkel. Oooooch nö.“ So gut Mawil immer wieder Situationskomik gelingt, dieser Teil des Comics funktioniert gar nicht. Auch wenn das Feuilleton auch hier subtile Satire auf die politische Anpassungsfähigkeit der DDR-Elite sieht. Aber dem Feuilleton sollte man ja eh nicht glauben, wenn es nicht Dietmar Dath ist.

Im letzten Drittel beginnt Mawil dann immerhin endlich seine eigentliche Geschichte zu erzählen: Wie ein kleiner Streber und ein Außenseiter ein Tischtennisturnier organisieren, um es den fiesen Jungs aus den höheren Klassen zu zeigen und wie eine Vier in Betragen und eine gefälschte Unterschrift dieses Turnier in Gefahr bringen. Das ist eine ordentliche Grundlage für eine Jugendgeschichte über Außenseitertum und Freundschaft, und die funktioniert über weite Teile des Schlussdrittels sogar richtig gut und ist sehr unterhaltsam … und dann, mir nichts dir nichts, bricht die Wende über die Geschichte herein und das Tischtennisturnier fällt hinten runter. Das mag zwar realistisch sein, ist aber erzählerisch irgendwie unbefriedigend. Vor allem, weil es nicht das einzige Ding ist, dass sich irgendwo im Nichts verliert: Der geflohene Vater, die Pionierführerin, die angedeutete Romanze mit der Mitschülerin Mechthild, nichts bekommt ein narratives Ende spendiert. Insofern ist es nur angemessen, dass sich auch der Comic als solcher letztlich in einem wabernden Irgendwas zerfasert, das nur die Frage offen lässt: „Und was sollte das ganze Buhei jetzt?“

Für Leute, die auf diese Art von semiautobiographischer Graphic Novel über die lockere Belanglosigkeit der Kindheit in verschiedenen Teilen Deutschlands stehen, sich mal dran erinnern wollen, was es vor den 1990ern so gab, oder die die Referenzen auf die deutsche Comicszene (Stulle, Knäusel, Maiwald) suchen möchten, ist das sicher alles ganz schön. Und im Kern ist hier auch eine recht niedliche Coming-of-Age-Geschichte, der es zwar an einem ordentlichen Ende fehlt, in der aber immer wieder echte Genialität durchblitzt und die mit einer richtig herausragenden Sequenz punkten kann. Mehr ist Kinderland aber dann eben doch nicht, egal was uns andere Kritiken und Verlags-PR weiß machen wollen. Und ganz nett ist dann doch ziemlich wenig für das Können, das Mawil ohne Zweifel besitzt.

| Kinderland von Mawil Reprodukt, 2014 Softcover, farbig, 290 Seiten Preis: 29 Euro ISBN: 978-3-943143-90-4 |

Frisch:  |

Wederhake:  |

* * *

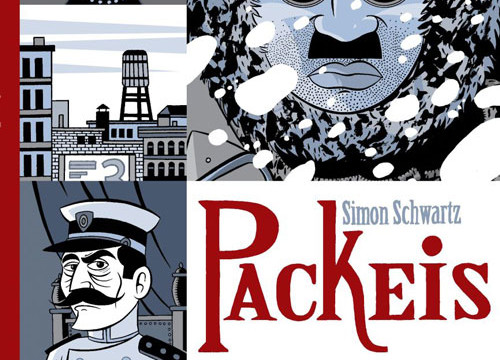

WEDERHAKE: Packeis, Frisch? Wo wir mit Drüben! vom selben Künstler endlich mal wieder eine thematisch geschlossene Doppelrezension zu einem wichtigen Thema™ hätten präsentieren können. Zum Thema DDR! Mann, Frisch, so wird das nie was, mit dem Max-und-Moritz-Preis und der Aufnahme dieser Kolumne auf Seite 2 der Bild. Na gut, dann ist das Thema eben: Was feiert die deutsche Comic-Kritik so? Und das ist halt auch Packeis. Unverständlicherweise.

Obwohl, nee, gar nicht. Denn Packeis ist ‘ne Graphic Novel, die auch ein wichtiges Thema™ hat. Und wenn die deutsche Comic-Kritik und das Feuilleton in den letzten Jahren eines bewiesen haben, dann dass sie ein Gespür für wichtigen Themen™ haben. Würde man das jetzt noch mit einem Gespür für wirklich gute Comics kombinieren, dann wären wir auf der Gewinnerseite, aber nun gut … es gilt halt irgendwie doch noch in erster Linie zu beweisen, dass Comics a) nicht mehr nur für Kinder sind und b) richtige Literatur sein können, mit ernsten Themen und all dem Klimbim. Und der Fairness halber: Der deutsche Fernsehpreis meinte ja auch, dass Unsere Mütter, unsere Väter preiswürdig sei. Ist also vielleicht kein rein lokales Phänomen.

Falls das durch die Blume noch nicht deutlich wurde: Packeis überzeugt mich nicht sonderlich. Aber von Anfang an: Packeis, das ist—laut Rückseitentext—die Geschichte von Matthew Henson. Der erreichte „als erster Mensch 1909 den Nordpol […]. Doch der verdiente Ruhm blieb ihm verwehrt—denn Matthew Henson war schwarz.“ Und damit ist dann Simon Schwartz’ Comic auch schon komplett nacherzählt, inklusive Moral der Geschichte: Rassismus ist nicht gut. Aber wir sind hier ja unter Profis, also lese ich ausnahmsweise mal mehr als den Einband.

Und das, was uns so im Inneren des Comics präsentiert wird, ist echt dünn. Dabei geht es gar nicht mal schlecht los. Schwartz beginnt mit Zeichnungen im Inuit-Stil, die deren Enstehungsgeschichte der Welt erzählen, und alle Passagen, die diesen Stil aufgreifen, sind designtechnisch ganz hübsch geworden. Auch die eigentliche Eröffnungssequenz, in der wir sehen, wie Matthew Henson in einem Museum arbeitet, wird in einer gelungenen „Kamerafahrt“ eingefangen. Ich mag dabei besonders das Detail, dass das Jahr nur durch eine Zeitungstitelseite („Hitler Dead“) verdeutlicht wird. Auch an anderen Stellen hat diese Sequenz einen netten Fluss, der zwei Zeitebenen visuell gelungen verbindet: Die Pfütze auf dem Boot setzt sich im Museum fort. Der Erklärung Hensons, dass er keine Familie habe, folgt ein Panel von einem Lynchmord durch den Ku-Klux-Klan. Mehr nicht. In diesen ersten Seiten zeigt Schwartz durchaus handwerkliches Talent und eine gewisse Leichtigkeit, die sich dann leider im Folgenden an kaum einer Stelle mehr finden lässt. Gelegentlich gelingt ihm noch eine recht nette Überblendung, aber ansonsten ist Packeis steif wie ein erfrorener Polarforscher und bleischwer wie die Meteoriten, die Commander Peary den Inuit stiehlt.

Ein Comic, der Rassismus thematisiert, darf seine Einstellung gerne offen vor sich hertragen. Er sollte es sogar. Das ist kein Thema, das eine faire Betrachtung beider Seiten erfordert. Aber Rassismus ist immer noch ein Thema und eines, das sich auf andere Ebenen verlagert hat, das in unseren Breitengraden oft unterschwelliger stattfindet. Und die Art, wie Packeis an das Thema herangeht, ist so scholastisch und so didaktisch, dass der Comic jede Wirkung verliert: Wieder und wieder haut uns Schwartz den pädagogischen Hammer über, dass Rassismus schlecht ist und Henson unfair behandelt wurde. Was ja auch beides korrekt ist. Aber eine gute Erzählung bindet diese Erkenntnis in die Geschichte ein, so dass der Leser das Gefühl hat, die Erkenntnis käme von ihm. Schwartz hingegen packt immer wieder das große Neonschild aus: „Hier! Rassismus! Schlecht!“

In einem Panel erklärt Commander Peary, dass auf dieser Expedition leider niemand bezahlt wird. Direkt im nächsten Panel unterhalten sich zwei weiße Crewmitglieder darüber, was sie mit ihrem Gehalt tun werden. Das hätte man im Verlauf der Geschichte an anderer Stelle dezent einbauen können, aber Schwartz wählt an fast jeder Stelle den direkten Weg, egal wie plump der wirken mag.

Alles muss deutlich ausgesprochen und mit deutlichen visuellen Markern wie dicken Zorneswolken belegt werden, damit es auch keinem entgeht. Alle Figuren telegraphieren ihre Intentionen oder sprechen sie konstant aus. Und alle Figuren fühlen sich wie Intentionsroboter in einem didaktischen Stück an, nicht wie Menschen, die interagieren. Rollenbilder sind klar verteilt, Figurentiefe gibt es nicht und Dialoge stolpern in einer Form ineinander, die sich an keiner Stelle wie ein natürliches Gespräch anfühlt. Ein Rassist, der mit dem Gewehr verscheucht wird, als er gerade Matthews zusammentritt, ruft tatsächlich: „Scheiße, die ist verrückt! Los weg! Das wirst du uns büßen!“ In einer einzigen Sprechblase.

Das ist alles so übertrieben präsentiert, dass es, kombiniert mit der Dichte (und kein Zweifel, Rassismus war omnipräsent), in der diese rassistischen Ideen und Gedanken gezeigt werden, fast schon lächerlich wirkt. Ich habe laut aufgestöhnt, als Peary feststellt, dass er dringend „einzigartige Exponate“ braucht. Denn im nächsten Panel sehen wir eine Inuit-Familie. Im dritten Panel sehen wir, wie Peary sich mit verschlagenem Blick den Bart krault. Und auf der nächsten Seite haben wir dann die Inuit in Ketten im Lagerraum seines Schiffes. Jeder mit halbwegs funktionierendem moralischen Kompass weiß, dass das verachtenswert ist. Aber Schwartz reicht das nicht, Schwartz muss Peary vorher noch in Snidely Whiplash verwandeln. Statt seine Leser darüber nachdenken zu lassen, wie beiläufig Menschen solche Taten begangen haben, verwandelt er Peary in einen Cartoon.

Über Matthew Henderson habe ich hingegen fast nichts erfahren. Der Mann, um den es hier ja eigentlich gehen sollte, bleibt den ganzen Comic hindurch ohne subjektive Handlungsmöglichkeiten, ein Spielball weißer Männer. Das mag historisch begründet sein, aber selbst dann muss Henderson nicht als weitgehend eigenschaftslose Figur in Schwartz’ Geschichte auftauchen. Was hat Henderson angetrieben? Was hat Henderson gedacht? Was hat Henderson ausgezeichnet? Was für ein Mensch war Henderson, wenn er sich nicht in der Opferrolle fand? Packeis beantwortet diese Fragen nicht, obwohl selbst Schwartz in seiner eigenen Geschichte genau diese Passivität ansprechen lässt.

Und dann ist da noch der Anhang: Da präsentiert Schwartz die tatsächliche Chronologie des Lebens von Matthew Henderson. Und dass da von „farbigen Politikern“ geschrieben wird, ist bei der Thematik eher unglücklich, aber so ein Fauxpas kann passieren. Spätestens in der zweiten Auflage hätte das aber das Lektorat des Avant-Verlags gerne beheben dürfen. (Und ob wirklich das Panel mit der rassistischen Karikatur auf der Rückseite zu finden sein muss, sei, trotz Thematik, auch dahingestellt.)

Schwieriger finde ich schon, wie sehr Schwartz an den Tatsachen herumgeschraubt hat. Beispiel: Henderson lernt seine Frau bei einem Essen kennen, nicht während sie ihn mit dem Gewehr vor zwei Rassisten rettet. Beispiel: Pearys Konkurrent Cook hat den Mount McKinley bestiegen. Im Comic wirkt es so, als sei das eine Lüge, die nur durch Bestechung Pearys zurückgeht. Beispiel: Hendersons Frau überlebt ihren Mann. Im Comic ist Henderson im Jahre 1945 ein vereinsamter, alter Witwer. Und auch nicht zu unterschätzen: Ich habe in keiner Biographie, die ich jetzt durchblättert habe, Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Hendersons Eltern vom KKK ermordet wurden. Genau das insinuiert Schwartz aber.

Auch auf der Makroebene leidet Packeis also am selben Problem wie auf der Mikroebene: Schwartz traut seinem eigenen Material nicht. Die Geschichte eines schwarzen Mannes, der historisch wegen seiner Hautfarbe übergangen wurde und rassistischen Anfeindungen ausgesetzt war, reicht ihm noch nicht. Stattdessen muss er die Lebensgeschichte an entscheidenden Stellen so umleiten, dass Hendersons Leben von noch mehr Unglück und noch mehr Rassismus geprägt ist, als es das ohnehin schon war. Etwas überspitzt formuliert: Henderson war für Schwartz nicht genug „Opfer“, um seine wichtige Erzählung darüber, dass Rassismus schlecht ist, funktionieren zu lassen.

Und bevor jemand mit „künstlerischer Freiheit“ kommt: Verkauft wird Packeis als „Geschichte des afroamerikanischen Polarforschers“, nicht als Parabel, die sich an eine wahre Geschichte anlehnt. Wenn also ein recht plumpes Werk wie Packeis wirklich ein „Glücksfall“ und „großer Schritt für den deutschen Comic“ ist, der „die meisten Comic-Biografien weit hinter sich lässt“, wie die Kritik erklärt, dann steht es um den deutschen Comic vielleicht doch schlechter als gedacht.

Vielleicht aber auch nur um die deutsche Comic-Kritik.

* * *

FRISCH: Womit wir wieder beim Thema wären. Aber dazu—insbesondere auch im Bezug auf Packeis—habe ich mich ja schon vor einem Jahr geäußert. Hier belasse ich es mal bei der Unterstellung, dass der deutsche Comic vielleicht nicht so mies dran wäre, wenn es eine Kritik gäbe, die sich ernsthaft mit ihm auseinandersetzt, statt ihn nur so lange wie möglich mit einem nervösen Grinsen im Gesicht pushen zu wollen, ehe der ganze Schwindel auffliegt und die Feuilletonleser lieber wieder öfter mal zu Dieter Nuhr gehen, minigolfen oder was häkeln, statt sich Wichtige und Richtige Graphic Novels ins Wohnzimmer zu stellen.

Schwartz’ Buch selbst ist aber leider auch nicht besser geworden, seit ich es zum letzten Mal gelesen habe. Kinderland mag kein guter Comic sein, aber es ist über weite Strecken zumindest kein schlechter. Von Packeis kann man das nicht behaupten.

„Wer war Matthew Henson?“, lautet die einleitende Frage auf der Buchrückseite. Als Leser von Packeis erfährt man die Antwort nicht. Und ja, Wederhake, das liegt unter anderem auch daran, dass Schwartz auf Teufel komm raus in Hensons Biographie herumpfuscht. Allerdings muss ich dir an dieser Stelle dann doch mit „künstlerischer Freiheit“ kommen, auch wenn du präventiv die Nase rümpfst. Denn dass Packeis den Anspruch erhöbe, eine historisch belastbare Dokumentation zu sein, kann ich nicht erkennen; da steht was von einem „Abenteuer voller Mystik, Wahnsinn und tiefer Tragik“ auf der Rückseite—und selbst, wenn das nicht da stünde, hätte ich an Packeis ungefähr die gleiche Erwartung wie an irgendeinen biographischen Spielfilm: Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es sich um eine mehr oder weniger treue Adaption handelt, die sich hier und da erzählerische Freiheiten nimmt, um eine gewisse Interpretation ihrer Hauptfigur zu vermitteln. Prinzipiell finde ich das völlig in Ordnung, oft auch notwendig.

Das Problem mit Packeis ist also nicht, dass sich Schwartz Freiheiten nimmt. Das Problem ist, dass seine konkreten Entscheidungen erzählerischen Instinkt vermissen lassen. Das Problem ist auch, dass Schwartz seinem vermeintlichen Sujet—dem Menschen Matthew Henson—mit atemberaubendem Desinteresse begegnet.

Was ist der dramaturgische Grund dafür, dass Schwartz Hensons komplette Biographie umbaut? Insgesamt geht es wohl in der Tat darum, Hensons Opferrolle zu verstärken, wenn man sich die Sache mit dem Ku-Klux-Klan (vor dem Hensons Familie wohl tatsächlich geflohen ist; allerdings hab ich im Netz auch keinen Hinweis darauf finden können, dass seine Eltern ermordet wurden) oder die peinlich aufgemotzte Kennenlernszene mit der späteren Lucy Ross Henson anschaut—jener Lucy Ross Henson, die in Wirklichkeit nicht 1939, sondern 1968 starb, als Matthew Henson selbst schon 13 Jahre tot war.

„Irgendein General hat mir vorhin in seinem Büro diese Medaille für meine Verdienste überreicht“, sagt Schwartzens Henson 1945 am Grab seiner verstorbenen Lucy. „Es ging alles ganz schnell. Er hatte noch einen wichtigen Termin. Ich glaube, er wusste noch nicht einmal, wer ich bin.“ In Wahrheit wurden die Hensons 1954, im Jahr vor Hensons Tod, gemeinsam ins Weiße Haus geladen und dort von Eisenhower empfangen. Aber das passt Schwartz nicht ins Konzept. Es ist nicht klischeehaft genug.

Packeis wird noch verworrener. Dass Schwartz Hensons erste Ehe mit einer anderen Frau komplett ausblendet, kann man im Sinne einer Handlungsstraffung noch nachvollziehen. Allerdings hatte Henson ebenso wie Peary auch eine Beziehung mit einer Inuit-Frau, und aus dieser Beziehung ging 1906—nicht unerheblich für eine vermeintliche Biographie mit diesem Schwerpunkt, sollte man meinen—sein einziges Kind hervor: sein Sohn Anaukaq Henson nämlich, der im Juni 1987 im Alter von 80 Jahren starb.

Warum Schwartz auch das unterschlägt, ist aus mehreren Gründen unverständlich. Hensons Sohn hätte ein dramaturgisches Geschenk für Packeis sein können, denn er verbindet nicht nur nachhaltig die Geschichte der Inuit mit der Hensons, sondern hatte offenbar kurz vor seinem Tod noch einmal Kontakt mit Karree Peary (oder Kali, oder Kaala, wie sein Vorname je nach Quelle geschrieben wird), dem Sohn Robert Pearys und seiner Inuit-Geliebten. Die beiden und ihre Familien kamen 1987 sogar noch einmal in den USA zusammen, auf Betreiben des Harvard-Professors S. Allen Counter; zwei Wochen nach der Rückkehr in seine Siedlung auf Grönland starb Anaukaq Henson dann.

Statt sich aber auf Anaukaq Henson und Karree Peary oder ihre im Jahr 2011 etwa 60 lebenden Nachfahren zu berufen, lässt Schwartz in einer Sequenz, die im Jahre 1962 spielt, einen gewissen Minik auftreten, um die Rahmenhandlung des Buchs abzuschließen. Er deutet an, es handele sich dabei um Minik Wallace, den Peary als kleinen Jungen 1897 in die Vereinigten Staaten gebracht hatte. Jener Minik ist allerdings bereits 1918 gestorben. Schwartz unternimmt also erneut erhebliche Verrenkungen und baut ohne erkennbaren dramaturgischen Gewinn eine Biographie um, obwohl die realen Ereignisse nicht nur strukturell sinnvoller, sondern auch inhaltlich von größerem Belang gewesen wären. (Dass die Inuit bei der Überfahrt nach Amerika in Ketten lagen, scheint übrigens eine weitere Übertreibung zu sein, einer oberflächlichen Recherche zufolge. In Wahrheit hatte Peary ihnen wohl einfach falsche Versprechungen gemacht, was schlimm genug wäre.)

Die Frage, warum Hensons Beziehung mit einer Inuit bis auf eine beiläufige Erwähnung in der Zeittafel des Anhangs nicht in Packeis auftaucht, drängt sich umso mehr auf, als Schwartz Pearys Liebesleben auf der Expedition—bis hin zu einer angedeuteten Affäre zwischen Pearys Frau und Pearys Begleiter Barrill—vergleichsweise viel Platz einräumt. Wieso Pearys Affären zum Gegenstand des Plots machen und Hensons mögliche Affäre verschweigen? (Die im Netz verfügbaren Quellen sind sich nicht einig, ob Henson schon verheiratet war, als er die Beziehung mit einer Inuit einging; jedenfalls kannte Henson Lucy bereits, als Anaukaq zur Welt kam, und er fuhr auch nach seiner Heirat mit Lucy wieder zu den Inuit.)

Muss der tugendhafte Monogamist, als den Schwartz Henson darstellt, vielleicht als Gegenpol zum außerehelichen Treiben von Peary herhalten? Darf Henson in Packeis keine Liebesbeziehung und keinen Sohn mit einer Inuit gehabt haben, weil Schwartz dadurch sein Anliegen, Henson als untadeliges Opfer darzustellen, verwässert gesehen hätte? Das wäre angesichts Hensons wahrer Geschichte—und insbesondere seines ambivalenten Verhältnisses zu Peary—eine bedrückend kleingeistige Haltung. Es ist aber die einzige, die im Lichte von Schwartz’ narrativen Entscheidungen plausibel erscheint.

Der thematische Fokus von Packeis ist dementsprechend wirr. Es geht mitnichten darum, die Figur Matthew Hensons auszuloten. Der dient zwar als Aufhänger, aber letztlich wird seine Biographie so drastisch und sinnfrei entstellt, dass man sich fragen muss, was überhaupt noch von dem realen Henson und seinen Belangen übrigbleibt. Denn, wie du sagst, Wederhake: tiefergehende oder originelle Erkenntnisse über den menschlichen Zustand Hensons (oder den menschlichen Zustand von irgendwem sonst) hat Schwartz ja auch nicht zu bieten. Schwartz setzt sich nicht auseinander mit seinem Stoff, er erzählt nur nach oder dichtet mit fragwürdigen Motiven um. Alles, was sich in Packeis abspielt, findet an der Oberfläche statt, wird ungelenk in peinlich roboterhaften Dialogen oder überdrehten Cartoon-Gesten kommuniziert; was nicht verbalisiert oder eingehämmert wird, findet nicht statt. Inhaltliche Subtilität? Subtext? Puh. „Rassismus ist schlimm“, profunder wird’s nicht. Wer Matthew Henson war, das interessiert Schwartz gar nicht. Er muss nur Opfer gewesen sein und gut und ein bisschen traurig. Der Rest ist egal.

Hinzu kommt, dass Schwartz die Struktur seines Buchs nicht im Griff hat und ein ums andere Mal den Faden verliert. Was genau sagen uns Pearys Affäre oder seine Reibereien mit Cook über Henson, beispielsweise? Es hätte interessant sein können, Hensons sicher vorhandene Ambitionen mit denen Pearys oder Cooks zu kontrastieren und anhand dessen zu zeigen, was Rassismus für jemanden wie Henson bedeutet—vielleicht auch heute noch. Stattdessen gibt es viele Szenen, die zwar irgendeinen Handlungsstrang abspulen, aber thematisch völlig am vermeintlichen Fokus der Geschichte vorbeilaufen. Es ist schlicht nicht wahr, dass Packeis die Geschichte Matthew Hensons erzählt. Packeis erzählt eine Geschichte, in der Matthew Henson vorkommt. Über Hensons Perspektive erfährt man dabei nichts, worauf man nach Lektüre der Inhaltsangabe auf der Rückseite nicht auch von alleine hätte kommen können. Der Unterschied scheint Schwartz gar nicht bewusst zu sein.

Hinzu kommt handwerkliche Schlamperei beim Erzählen auf der Seitenebene. Ich stimme ja zu, dass Schwartz schön zeichnen kann, und es hat auch ein paar schicke Sequenzen in Packeis, wenn die Figuren ausnahmsweise einmal die Klappe halten und die Bilder erzählen dürfen. Aber wenn ich schon auf den ersten Seiten New Yorker Straßenzüge zu sehen bekomme, in denen die Menschen fehlen … Wenn sich Hensons Küche zwischen 1898 und 1945 bis auf kleinste Details nicht verändert haben soll … Wenn—mehrmals—ein Schiff auf eine Bucht zufährt und im nächsten Panel die Proportionen nicht mehr stimmen … Wenn Henson am Nordpol ins Eis einbricht und dann einfach in nassen Klamotten weitergeht … Hinzu kommt ein löchriges Korrektorat der Blasentexte, das in deiner späteren Auflage hoffentlich überarbeitet wurde. Hinzu kommt der schlimme Font, in dem die Blasen gelettert sind. Es fällt schwer, nicht zu verzweifeln über dieses gut gemeinte Buch.

Und es ward ein Säuseln im Feuilleton und die Max-und-Moritz-Jury frohlockte, und sie kürten Packeis zum „besten deutschsprachigen Comic“. Und ich steh auf dem Kopf und wackle mit den Füßen und krieg Hitzewallungen an allen möglichen Stellen.

Eine wirklich herausragende Geschichte, ganz egal in welchem Medium, sollte mich doch in Staunen versetzen können, mir Dinge zeigen, die ich noch nie gesehen habe, mir etwas über die Welt und die Menschen verraten, das ich noch nicht wusste, oder Sachen, von denen ich glaubte, sie zu verstehen, in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Sie sollte mich doch aufhorchen lassen mit ihren Dialogen, mit dem Ton, den sie anschlägt, weil er so schrill oder still oder mächtig ist. Sie sollte mich doch mitreißen, mich beflügeln, mir einen Stich ins Herz oder einen Tritt in den Arsch versetzen oder mich zu Tode betrüben—mir den Atem stocken lassen, weil ich etwas erfahren habe, das mich weiter bringt in meinem Verständnis von der Welt und mir selber und mich bewegt. Sie sollte mich doch zumindest derart fesseln, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, wie es ausgeht, und nicht bereit bin, von der Geschichte abzulassen, bis ich es endlich weiß.

Versetzt mich Packeis in Staunen? Ansatzweise, nur sehr, sehr ansatzweise, mit den bereits erwähnten, den wenigen allein von Bildern getragenen Sequenzen; kein wirkliches Staunen ist das, sondern eher eine leise Ahnung davon, dass in Schwartz möglicherweise irgendwo das Potenzial zum Instaunenversetzen schlummert. Zeigt mir Packeis etwas, das ich noch nie gesehen habe, oder das ich wenigstens so noch nie gesehen habe? Ein paar Eisberge und ein bisschen pseudomystischer Maskenzauber reichen nicht, reichen längst nicht. Verrät mir Packeis etwas über die Menschen oder die Welt, das ich so noch nicht wusste? Grausam und gemein kann sie sein, die Welt, sagt Packeis, dein Ehrgeiz frisst dich auf und macht dich kalt, und außerdem ist Rassismus total doof. Ich stecke einen fächerförmig gefalteten Fünfer für Schwartz ins Phrasenschwein. Lässt er mich aufhorchen mit seiner Prosa? Ich will mir die Ohren zuhalten und lauthals schreien bei dem Gedanken, jemand könnte die Sätze aussprechen, die Schwartz seinen Figuren in den Mund klemmt.

Aber aber aber: Ist Packeis denn wenigstens ein spannender Comic, ein tolles, spannendes Abenteuer? Das wollen wir doch wissen, darauf kommt’s doch an, wir sind ja schließlich nicht prätentiös hier. Na? Na? Na? Wo denkste hin. Lass alle Hoffnung fahren. Ein Gewirr aus einfallslos erzählten Expeditionen und Konstellationen von Figuren, die so flach sind wie das Papier, auf dem sie kleben. Eine Geschichte mit billigen Botschaften, die so vorgefunden und mit großem Fleiß und schwerer Hand nacherzählt wird. Packeis versackt in einem kernlosen Wust aus Fakten und Pseudofakten und taugt am Ende höchstens als bleierne, fehlerhafte, irreführende Moralkeule für genügsame Sechsjährige.

Wo ist dieser eine, beiläufige Nebensatz, der dich unerwartet trifft und dich nicht mehr loslässt? Der Blickwechsel zwischen zwei Figuren im entscheidendem Moment, der dich ganz wortlos verstehen lässt? Die finale Einstellung, die alles mit unmittelbarer Wucht auf den Punkt bringt, dich entlarvt und dich zerstört zurücklässt?

Wo ist das Aufregende, das Mutige, das Schmerzende, das Begeisternde? Wo sind die Erzähler, die etwas über unsere Zeit und unsere Welt zu sagen haben? Die uns herausfordern wollen, ästhetisch und moralisch, geistig und emotional, und gewillt sind, sich für ihre Geschichten weit aus dem Fenster zu lehnen, auch wenn sie stürzen mögen, aus Überzeugung, dass es das wert ist? Sind sie es nicht, die auszuzeichnen und zu fördern es die Verantwortung jeder Jury und jeder Kritik wäre, die etwas auf sich hält?

Einen existierenden Stoff mit Bildern aufzubereiten, das ist ein Mindeststandard, den ich von einer Staubsaugeranleitung erwarte. Vielleicht ist das ja der Anspruch, der einen Graphic-Novel-Gestalter morgens aus der Koje treibt, mag sein. Ich weiß es nicht und will darüber nicht spekulieren, das gibt wieder nur Ärger.

Aber der Unterschied zwischen einem guten und einem besten Comic, der besteht dann doch noch, und Packeis ist weder das eine noch das andere.

| Packeis von Simon Schwartz Avant-Verlag, 2012 Softcover, farbig, 146 Seiten Preis: 19,95 Euro ISBN: 978-3-939080-52-7 |

Frisch:  |

Wederhake:  |

Ältere Folgen der Kolumne 2gegen1 sind hier zu finden.

Pingback: Meine freie deutsche Jugend |

Pingback: Ikon |

Pingback: Comic „Ikon“ von Simon Schwartz: Heilige Hochstapelei - Comics - Kultur - Presse-Nachrichten.com

Pingback: Heilige Hochstapelei - fringopost

Pingback: Fortmachen |

Pingback: Aktuelle Pressenachrichten - „Motel Shangri-La“ von James Turek: Verlorene Horizonte - Comics - Kultur - Aktuelle Pressenachrichten

Pingback: 2 gegen 1, Folge 12: Wasser, Dampf und Dosenbier | Comicgate